Abbiamo incontrato Ōbayashi Nobuhiko nell'ambito del Far East Film Festival di Udine, dove alcuni suoi film (House, School in the Crosshairs, Exchange Students e The Girl Who Leapt Through Time) sono stati proiettati nell’ambito della retrospettiva Beyond Godzilla: Futures and Fantasies of Japanese Cinema, dedicata alla science fiction nipponica, e dove il maestro è stato celebrato con la consegna del Gelso d'Oro nella serata del 25 aprile.

FEFF Talks:

Obayashi esordisce rivelando di aver voluto partecipare alla parata del 71° anniversario della liberazione (tenutasi a Udine il 25 aprile, ndr.), in quel frangente si è commosso ed ha pianto, in una condivisione della giornata di pace sia con italiani della generazione che ha vissuto la guerra che con i bambini che hanno partecipato al corteo. Obayashi spiega anche di essere rimasto vittima delle radiazioni di Fukushima.

Ōbayashi Nobuhiko: Cerco sempre di trasmettere il messaggio della pace dalla mia generazione che ha vissuto la guerra a quella che non ha mai visto la guerra. Credo di aver visto tutti i film, o quasi, che sono usciti dall’invenzione del cinema fino agli anni ’60 del secolo scorso, mi considero un discepolo di Thomas Edison. Il cinema hollywoodiano (degli anni d’oro, n.d.r.) è costituito principalmente dalle persone fuggite dall’Europa durante la prima e la seconda guerra mondiale, che cercavano la pace e la libertà. Il regista di Casablanca per esempio: Michael Curtiz era il nome d’arte dell’artista polacco Mihály Kertész, la realizzazione della storia e il titolo si riferiscono agli studios hollywoodiani (tutti dipinti di bianco). Grazie ai film di Hollywood abbiamo imparato la storia della guerra in Europa e in Giappone. Secondo me i giovani dovrebbero imparare la storia dai film, il cinema è un'eccellente scuola, di cui tutti noi dovremmo essere allievi. Parlando dell’annuncio della perdita della guerra da parte del Giappone, e degli anni di pace successivi alla guerra: secondo me, la pace non è dimenticare la guerra ma imparare qualcosa dalla guerra. La mia generazione è stata la prima ad essere diventata adulta dopo la guerra, per me è importante passare questo messaggio di pace alle altre generazioni. Tra gli anni ’70 e la metà degli anni ’80 sono venuto quasi ogni anno a Roma a lavorare a Cinecittà, dove ho lavorato con Sophia Loren in uno spot televisivo. Toho, Nikkatsu e Shochiku in quegli anni non riuscivano più a produrre i film giapponesi, perché si erano dimenticati della guerra. Ho ricevuto dalla Toho l’invito a creare qualcosa di giapponese. Anche se mii piacevano i film di quelle compagnie, non avevo intenzione di lavorare con loro, perché molti registi che non lavoravano per loro realizzavano pellicole inerenti alla guerra. Per me era un'ossessione utilizzare le telecamere da 8/16 mm per creare qualcosa di diverso e un messaggio di pace.

Grazie alle tecniche che ho imparato girando il mondo, ho occupato sempre il soundstage migliore della Toho. Non avevo intenzione di fare film commerciali, ma mia figlia di undici anni mi convinse ad accettare (il progetto in questione diventerà il film cult House, ndr.). Mia figlia, influenzata dalle pellicole del tempo (era l’epoca de Lo squalo di Spielberg) mentre si sta pettinando davanti allo specchio, dice ‘Se dovesse uscire dallo specchio la mia immagine che vuole mangiarmi, sarebbe un orrore’. Io l’ho trovata un’idea eccellente, perché la guerra è proprio mangiarsi. Ho chiesto a mia figlia altre idee, che lei ha fornito: il pianoforte che sembra che le mangi le mani quando suona male. Tutti i sette episodi di House sono stati coniati da mia figlia, l’idea della donna che ha perso l’amante durante la guerra è una sua idea. House è una collaborazione tra la generazione che ha vissuto la guerra e quella che non l’ha vissuta. Una regola che vigeva a quei tempi alla Toho era che solo i propri dipendenti potevano girare un film per loro. Con i romanzi, gli spettacoli radiofonici etc. ho creato l’attesa di House tra il pubblico giapponese. I registi della Toho pensavano che House fosse una scemenza, un progetto senza volontà e per questo motivo non hanno voluto dirigerlo. Alla fine il produttore della Toho mi ha chiesto di fare uno strappo alla regola e di girare il film. E’ stata anche necessaria la creazione di una mia casa di produzione. House è un film realizzato da un regista indipendente per una major, quindi ho provato a fare qualcosa che non era mai stato realizzato prima. Anche Akira Kurosawa ha lavorato per la Toho, ma visto che faceva solo i film che voleva, è stato mandato via e lui ha creato una propria casa di produzione. Oshima e tutti gli altri grandi registi hanno dovuto lottare contro il sistema del cinema giapponese. Grazie alle amicizie strette con registi importanti, ho potuto usare il mio metodo mentre lavoravo per le major. Il cinema deve essere libero e di pace.

Dopo l’uscita di House la critica ha detto ‘Questo non è un film’. Però sono convinto che fra 100 anni questi miei film saranno riconosciuti come dei film. Come la via della pace, ci vuole molto tempo per essere compresi. Il regista Akira Kurosawa che considero come se fosse mio padre, dice sempre così: "20/30 idee dei film che si desiderano fare sono sempre presenti nella testa, però quali fra queste e quando verrà realizzata, è una cosa che non si può capire da soli. Qualcuno deve indicare dall’alto quale fare e quando". Il cinema è una cosa che durerà per sempre, nasce da sogni pieni di contraddizioni, ma riesce sempre a trovare una soluzione.

Intervista roundtable:

Ōbayashi Nobuhiko: C’è una pagina un po’ triste del passato che riguarda i nostri paesi, Giappone e Germania, e anche l’Italia è stata coinvolta. Andando ancora più indietro nel tempo, il Giappone aveva già avuto delle relazioni con la Germania a livello diplomatico ed evidentemente anche a livello culturale. Questo perciò si riflette nelle scelte cinematografiche. Fritz Lang è un regista che conosco da quando ero bambino, da quando avevo cinque o sei anni, anche se solo di nome. Solo successivamente riuscii a vedere i suoi film, ma all’estero perché in Giappone non era possibile, o meglio io non ero riuscito a trovare dei luoghi in cui queste opere venissero proiettate. All’epoca della mia infanzia ero anche appassionato della saga dei Nibelunghi. Pensate che durante le vacanze estive, per gioco, prendevo il sole e mi mettevo una foglia sulla schiena fino a che vi rimanesse la sagoma dall’abbronzatura. L’emblema della foglia sulla schiena è l’emblema di Sigfrido, che proviene dalle saghe germaniche di cui ero appassionato. Parlando invece delle scelte cromatiche, quello che mi stupisce del cinema espressionista tedesco è la scelta di esprimere la luce e i colori attraverso il bianco e nero. Quindi il colore si esprime attraverso qualcosa di scuro. Quello che mi colpiva in particolare era l’idea di raffigurare il cielo con delle tinte cromatiche dove appunto non era previsto il colore come siamo abituati a pensare quando pensiamo al cielo, vale a dire l’azzurro. Perciò questa scelta che viene fortemente limitata dai mezzi – in quanto i mezzi prevedono soltanto due colori – è ciò che mi ha effettivamente colpito di più del cinema di quel periodo, così come l’organizzazione dello spazio. E questa particolare influenza non l’ho avuta solo io, ma anche numerosissimi autori di manga perché, ovviamente, la concezione dello spazio e del colore è una caratteristica del cinema come dei fumetti. Sappiamo benissimo che in Giappone fare cinema e fare fumetti sono due cose che spesso vanno d’accordo.

Nella sua carriera c’è il cinema sperimentale, la pubblicità e il cinema mainstream. Come si accordano o influenzano a vicenda questi diversi aspetti della sua opera?

Ōbayashi Nobuhiko: Io non credo che si debbano fare distinzioni tra prodotti cinematografici. Che siano documentari, che siano pubblicità, che siano promozioni, tutto deve essere considerato cinema. Non bisogna basarsi sui temi, non bisogna basarsi sulla lunghezza. Ecco perché io non credo di aver avuto stili differenti ma di averne avuto semplicemente uno solo che è quello che porto avanti con la mia vita. Quello che vorrei far notare è che, se io muovo questo bicchiere [sposta un bicchiere su un tavolo, n.d.r.], e poi lo muovo ancora, ho quasi realizzato un film, sono due scatti. E per me che ci siano due scatti o che ce ne siano 20.000, o che siano due ore intere di film, è la stessa cosa. L’importante è trasmettere e ritrasmettere un’azione che è stata compiuta e quindi per me tutto è film, tutto è cinematografia. Se non si muove per uno scatto vuol dire che muore; se invece il secondo scatto si percepisce, il secondo frame, allora questo è già movimento, è già film. Il cinema è ciò che porta alla vita ciò che è immobile, infatti la parola cinema proviene da kinesis, movimento, e di conseguenza se un oggetto al secondo scatto si è mosso, allora per me questo è cinema.

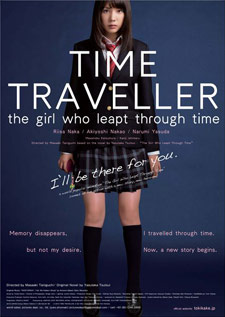

Il suo film del 1983, The Girl Who Leapt Through Time, tratto dal romanzo di Yasutaka Tsutsui, ha ispirato numerose altre opere cinematografiche, d’animazione, live action e serieTV. Tra queste un adattamento importante è l’anime di Mamoru Hosoda del 2006. Come giudica l’approccio di Hosoda al soggetto rispetto al suo?

Ōbayashi Nobuhiko: Il cinema è sempre qualcosa che si evolve. Io credo che il cinema si possa trasformare in animazione perché il cinema è legato all’idea di anima. L’anima come un qualcosa che vive, che prende vita. Come dicevo prima muovendo il bicchiere, per me, in quanto regista, l’importante è dare vita, dare un’anima alle cose. Per cui è naturale che il cinema si sviluppi anche all’interno dell’animazione. Sono legati allo stesso concetto, solo che l’uno è reale e l’altro disegnato, ma sempre di movimento si tratta. Anch’io mi sono occupato di animazione. Ho lavorato per diverso tempo alla serie Kenya Boy. Facendo questa opera, mi è venuto in mente che anche i bambini e i ragazzi potessero avere il desiderio di fare un film d’animazione. Allora ho bandito un concorso chiamando a partecipare dei ragazzi con un mini-filmato, una creazione di un minuto. Tra questi c’era proprio il giovane Mamoru Hosoda, che era uno studente delle superiori. Quando poi concluse gli studi universitari, venne a Tokyo per cercarmi. Non sapeva dove abitassi e allora si recò in una casa editrice che gli diede l’indirizzo di casa mia. Quindi con Hosoda ho un forte legame personale e professionale. E quando cominciò a fare cinema d’animazione, memore del suo passato, decise di omaggiarmi trasformando in animazione il mio film. Dunque credo che Hosoda ne abbia realizzato la naturale continuazione e lo amo come se fosse mio figlio naturale.

Sempre a proposito di composizione estetica, lei realizza spesso scene in bianco e nero, alternate a quelle a colori, e anche a momenti di musical. Può approfondire questi aspetti?

Ōbayashi Nobuhiko: Io amo molto il bianco e nero, per me è il massimo, però trattandosi, il cinema, di un prodotto dello sviluppo scientifico e tecnologico, questo si è trasformato con il passare del tempo. Prima era muto e in bianco e nero, poi è arrivato il sonoro in cui si usano varie tecniche, e anche lo stesso schermo ha cambiato formato. E bisogna adattarsi a questo mutamento. Ma essendo amante del bianco e nero, e del muto, inserisco sempre una parte di bianco e nero nei miei film. Credo che ci sia da fare una distinzione quando si parla di musica, tra la melodia e il ritmo. Per me la melodia non cambia mai, quello che cambia è invece il ritmo. Io sono un grande fan sia di Beethoven che dei Beatles per questa ragione. Dal mio punto di vista il ritmo cambia a seconda delle epoche storiche e delle differenze culturali ma la melodia in sé rimane sempre la stessa. Questo è il motivo che mi spinge a usare la musica classica in film contemporanei o in film in cui l’utilizzo della musica classica potrebbe risultare originale. Io credo che quando si guarda un film non solo si ascolta della musica, si vedono delle immagini e si ascoltano le parole, ma tutto quello che ci si pone davanti fa scaturire in noi determinate sensazioni. Nei film io voglio mettere quello che sento attraverso i miei sensi e di conseguenza c’è questo utilizzo della musica che rispecchia il mio stato d’animo in quel momento. Credo che tutti noi come persone possediamo dentro di noi una melodia. Ognuno di noi ha una melodia in fondo al proprio cuore e una memoria collegata a questa melodia. La memoria è una cosa molto importante, in essa troviamo tantissime parti che ci compongono dall’infanzia fino all’età che abbiamo. E questo avviene anche all’interno dei film. Dentro i film dobbiamo mettere il DNA del film. Noi abbiamo un DNA, il film ha un suo DNA, il cinema ha un suo DNA. Nei miei film voglio mettere questo: il passaggio dal muto al bianco e nero e al sonoro fino agli aspetti più contemporanei, come l’utilizzo del 3D. Perché per me il cinema è una realtà umana come lo siamo noi che possediamo un DNA, che possediamo una memoria. Immaginate un film di 90 minuti, quanti sono i minuti reali di immagini in questo film? La risposta è 50. Perché il nostro occhio si apre e chiude fisiologicamente durante la visione. E aprendolo e chiudendolo non si vede il film nella sua interezza. Io penso che in un film di 90 minuti ci siano 50 minuti in cui ci concentriamo sull’ambiente, sui vestiti, sulle apparenze. E negli altri 40 minuti è come se avessimo gli occhi chiusi e facessimo vedere il film al nostro cuore. È questo il momento in cui riusciamo a cogliere quasi inconsciamente la profondità di un film. Se riusciamo a capire le sensazioni senza che ci vengano espresse, è perché abbiamo questi 40 minuti, in cui facciamo pensare il cuore e non più lo sguardo. Ecco perché noi guardiamo realmente soltanto 50 minuti. Parlando dei colori, se guardiamo fuori il cielo, questo è il cielo di oggi a Udine. Noi tutti vediamo un cielo blu, lo guardiamo – tornando al discorso di prima dei 40 e 50 minuti – per 50 minuti. Poi chiudiamo gli occhi per 40 minuti, ma dentro di noi è rimasta scritta l’immagine di questo ricordo del cielo azzurro. La stessa cosa la si fa per i film in bianco e nero. Se guardiamo un film in bianco e nero, il cielo non è azzurro, però noi in base a un ricordo passato, un ricordo collettivo che tutti noi proviamo, sappiamo che quel cielo è naturalmente azzurro perché ci rimanda a un’esperienza che abbiamo vissuto. Per questo è molto catartica l’esperienza del cinema in bianco e nero, perché ci fa scavare più a fondo nelle emozioni, non ce le pone davanti ma ci costringe a trovarle in noi stessi. E questa introspettività è quello che mi piace dei film in bianco e nero; e questo è il motivo per cui inserisco il più possibile scene in bianco e nero all’interno dei miei film.

Il suo film visto oggi al FEFF, Exchange Students, inizia con un regista che mostra il suo film sulla città di Onomichi, dove poi si svolge la vicenda. Onomichi è la sua città natale, è anche oggetto del suo film dell’epoca sperimentale, intitolato appunto Onomichi, in cui vengono mostrate immagini della città. Ma Onomichi è anche l’ambientazione dell’inizio e della fine di Viaggio a Tokyo di Ozu. Quindi in questa scena c’è il suo DNA personale, quello del suo cinema e quello della storia del cinema giapponese?

Ōbayashi Nobuhiko: Onomichi è ovviamente la mia città natale, ma – come hai detto – è anche la città in cui si svolgono alcune delle vicende di Viaggio a Tokyo di Yasujirō Ozu. Essendo Ozu uno dei maestri del cinema giapponese e ma anche del cinema mondiale, ritengo che Onomichi possa essere anche considerata la città natale del cinema. Ha un ruolo importantissimo nel cinema giapponese che conosciamo. Ozu è famoso per il suo essere autenticamente giapponese e ha scelto Onomichi come luogo intimamente giapponese per ambientare il villaggio natale dei protagonisti anziani del film, in contrapposizione ai figli che vivono nella metropoli che invece è spersonalizzante. Quindi ho deciso di riprendere Onomichi non solo per onorare Ozu ma per il mio amore per questa città, allo stesso tempo modello di un grande regista quale Ozu è stato.

Possiamo così definire il suo cinema quale una delicata trattazione, nella forma di un cinema surreale e fantasy, dell’adolescenza? In cui entra, come diceva, il suo DNA personale ma anche quello della sua famiglia, visto che molte soluzioni e idee di Exchange Students le vennero suggerite da sua figlia, all’epoca undicenne?

Ōbayashi Nobuhiko: In contrasto al discorso che abbiamo fatto finora – quello del passato come luogo della memoria – utilizzo prevalentemente attori giovani, perché i giovani rappresentano il futuro. Io credo che il cinema sia anche qualcosa di proiettato verso il futuro. Io mi trovo a metà tra il passato e il futuro. Il passato di Ozu, Viaggio a Tokyo, Onomichi, e il futuro rappresentato appunto da mia figlia, dai miei collaboratori, dagli attori giovani che un domani consegneranno il cinema nelle mani delle nuove generazioni. E quindi mi trovo nel mezzo di questo percorso sempre in movimento che appunto è il cinema. Purtroppo il nostro passato di giapponesi ci fa ricordare moltissime guerre, moltissime sofferenze. Ci sono molti film che raccontano la guerra, però il futuro dovrebbe essere un mondo in cui tutti questi riferimenti alla guerra non ci dovrebbero essere più perché ci dovrebbe essere una pace totale, costante. Attraverso la ricostruzione, la speranza dei film del dopoguerra, i giovani dovrebbero acquisire uno stimolo ancora maggiore verso un futuro che deve essere pacifico. L’obiettivo del cinema è proprio quello di prendere, acquisire la pace e dare speranza.

Ho potuto leggere questa intervista a Obayashi stilata da Bob, nonché la retrospettiva completa / infoextra che seguirà a giorni proprio qui su animeclick (quindi stay tuned

Davvero non saprei neanche dove cominciare per commentare, quindi mi limiterò al fatto che mi ha commosso l'idea del "cinema di pace" di Obayashi, è bellissima.

Per non parlare del rapporto con Hosoda, che mi ha fatto sorridere e sentirmi stupidamente orgogliosa di non so nemmeno io che cosa XD

Credo che tutti noi come persone possediamo dentro di noi una melodia. Ognuno di noi ha una melodia in fondo al proprio cuore e una memoria collegata a questa melodia.

Questo l'ho sempre pensato anch'io guardando/leggendo Nodame Cantabile

Grazie infinite Bob!

Lui un grande.... Credo di essere stato il primo ad avere in Italia il suo Hausu!!! -_*!!

Sono contento che abbia avuto il suo spazio anche da noi....

P.s. sono sempre stato convinto che Raimi abbia visto hausu per il suo la casa.

Bisognava fargli la domanda!

L'intervista del resto parla da sola, credo che sia palese la caratura di Obayashi come artista e come persona solo leggendo le risposte che ha dato: nutre un amore smisurato per il cinema e per la sua storia, e ciò si percepisce chiaramente anche semplicemente guardando i suoi film.

Comunque averlo beccato nello stesso bar mentre pranzava e riuscire a scambiarci qualche parola e a strappargli l'autografo sul dvd di House è stato il massimo

Prossimamente su questi lidi uno special a lui dedicato

Bellissima intervista!

Molto interessanti e profondi alcuni concetti, come ad esempio che tutti possediamo una melodia dentro di noi o che il cinema è legato ad una idea di anima..

Un giusto omaggio a un grande Obayashi!

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.