Recensione

Recensione di DarkSoulRead

-

“Proprio dando importanza a ciò che non si può vedere materialmente, l’umanità è riuscita a evolversi. Se vuoi, però, posso dirti una cosa concreta… Se non hai desideri le tue speranze non si realizzeranno mai. I tuoi sogni potranno avverarsi solo se ci crederai veramente.”

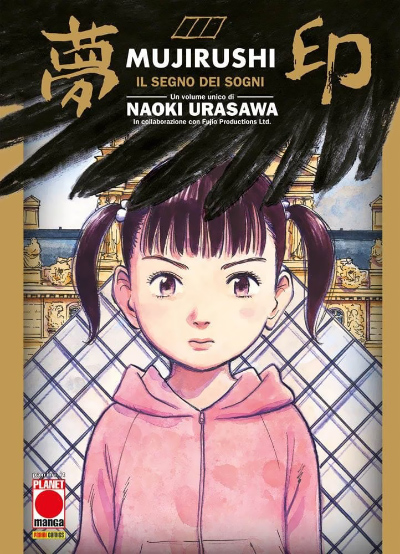

Queste parole racchiudono lo spirito di "Mujirushi – Il segno dei sogni", l’opera con cui Naoki Urasawa ha partecipato a un progetto speciale promosso nel 2014 dal Musée du Louvre. Il museo parigino, in occasione del riconoscimento ufficiale del fumetto come “nona arte”, invitò alcuni tra i più grandi mangaka giapponesi a realizzare storie inedite ambientate nel Louvre.

Tra gli autori coinvolti figurano nomi di spicco come Jirō Taniguchi e Taiyō Matsumoto. Urasawa, con la sua consueta maestria, ha dato vita a un racconto che fonde mistero, ironia e cultura pop, restituendo un’opera profondamente umana e affascinante. Mujirushi si distingue per la capacità di interrogarsi sul rapporto tra arte e individuo, mettendo al centro il desiderio, la speranza e la possibilità del sogno.

La storia ruota attorno a Kamoda, un uomo la cui vita precipita nel caos dopo aver tentato di evadere il fisco. Rimanda il pagamento delle tasse per finanziare alla moglie la crociera tanto desiderata, ma quando la sua attività commerciale fallisce, lei lo abbandona, lasciandolo sommerso dai debiti e partendo da sola per il viaggio.

La nave su cui si imbarca è di proprietà di Beverly Duncan, una corpulenta e grottesca candidata alla presidenza degli Stati Uniti, la cui caricaturale somiglianza con Donald Trump aggiunge alla narrazione una pungente vena satirica.

Solo e disperato, rimasto soltanto con sua figlia Kasumi, Kamoda arriva a contemplare il suicidio. È in quel momento che un corvo misterioso lo conduce da un enigmatico personaggio noto come “il Direttore”, che lo coinvolge in un piano tanto assurdo quanto ambizioso: rubare un’opera d’arte dal Louvre.

Attraverso una narrazione che alterna leggerezza e tensione, Urasawa trasforma il museo più celebre del mondo in un palcoscenico dove l’arte è da vivere in tutte le sue meravigliose contraddizioni.

Nei tornanti di una trama ricca di colpi di scena, Mujirushi si fa veicolo per esplorare tematiche complesse come la ricerca dell’autenticità, la percezione della realtà e l’influenza che l’arte può esercitare sulle nostre scelte e sul nostro destino. Le vicende dei protagonisti sollevano interrogativi profondi sulla verità e sull’identità, quesiti che riecheggiano per tutta la narrazione e che rendono quest’opera tanto surreale quanto carica di risonanze emotive.

Dal punto di vista visivo, Mujirushi si distingue per un tratto che, pur mantenendo la precisione realistica tipica di Naoki Urasawa, si apre a una maggiore elasticità stilistica. Le tavole alternano ambientazioni minuziosamente dettagliate — come la rappresentazione del Louvre o degli interni cittadini — a momenti più caricaturali e grotteschi, soprattutto nelle scene che coinvolgono il personaggio del Direttore. Questo equilibrio tra disegno realistico ed espressività caricaturale rafforza la doppia anima dell’opera, costantemente sospesa tra realtà e fantasia.

Tuttavia, proprio questa sua natura ibrida può rappresentare un punto critico: il tono oscillante tra il comico e il drammatico, tra la farsa e la riflessione, può risultare disorientante per chi si aspetta una narrazione più coerente o lineare. Alcuni personaggi secondari restano appena abbozzati, e il messaggio finale — pur potente — viene affidato più al simbolismo che a una vera evoluzione dei protagonisti.

Il Direttore è il personaggio di spicco del fumetto: criptico, teatrale, vestito con un mantello nero e mosso da una logica tutta sua. È apertamente ispirato a Iyami, celebre personaggio comico creato da Fujio Akatsuka nel manga Osomatsu-kun. Iyami è noto per il suo modo strambo di parlare (con l’iconico “Sheeeh!”) e per l’aspetto caricaturale dai denti sporgenti, elementi ripresi da Urasawa per conferire al Direttore un’aura buffa ma inquietante, quasi da spirito-guida onirico.

La presenza di Iyami — esplicitata nei ringraziamenti finali dell’autore — non è solo un omaggio nostalgico, ma una chiave di lettura strutturale: attraverso questo personaggio, Mujirushi abbraccia il registro della satira, del nonsense e del metafumetto, muovendosi su un piano narrativo che rompe con la coerenza realistica per immergersi nella dimensione del sogno, dell’immaginazione e dell’illusione.

Queste parole racchiudono lo spirito di "Mujirushi – Il segno dei sogni", l’opera con cui Naoki Urasawa ha partecipato a un progetto speciale promosso nel 2014 dal Musée du Louvre. Il museo parigino, in occasione del riconoscimento ufficiale del fumetto come “nona arte”, invitò alcuni tra i più grandi mangaka giapponesi a realizzare storie inedite ambientate nel Louvre.

Tra gli autori coinvolti figurano nomi di spicco come Jirō Taniguchi e Taiyō Matsumoto. Urasawa, con la sua consueta maestria, ha dato vita a un racconto che fonde mistero, ironia e cultura pop, restituendo un’opera profondamente umana e affascinante. Mujirushi si distingue per la capacità di interrogarsi sul rapporto tra arte e individuo, mettendo al centro il desiderio, la speranza e la possibilità del sogno.

La storia ruota attorno a Kamoda, un uomo la cui vita precipita nel caos dopo aver tentato di evadere il fisco. Rimanda il pagamento delle tasse per finanziare alla moglie la crociera tanto desiderata, ma quando la sua attività commerciale fallisce, lei lo abbandona, lasciandolo sommerso dai debiti e partendo da sola per il viaggio.

La nave su cui si imbarca è di proprietà di Beverly Duncan, una corpulenta e grottesca candidata alla presidenza degli Stati Uniti, la cui caricaturale somiglianza con Donald Trump aggiunge alla narrazione una pungente vena satirica.

Solo e disperato, rimasto soltanto con sua figlia Kasumi, Kamoda arriva a contemplare il suicidio. È in quel momento che un corvo misterioso lo conduce da un enigmatico personaggio noto come “il Direttore”, che lo coinvolge in un piano tanto assurdo quanto ambizioso: rubare un’opera d’arte dal Louvre.

Attraverso una narrazione che alterna leggerezza e tensione, Urasawa trasforma il museo più celebre del mondo in un palcoscenico dove l’arte è da vivere in tutte le sue meravigliose contraddizioni.

Nei tornanti di una trama ricca di colpi di scena, Mujirushi si fa veicolo per esplorare tematiche complesse come la ricerca dell’autenticità, la percezione della realtà e l’influenza che l’arte può esercitare sulle nostre scelte e sul nostro destino. Le vicende dei protagonisti sollevano interrogativi profondi sulla verità e sull’identità, quesiti che riecheggiano per tutta la narrazione e che rendono quest’opera tanto surreale quanto carica di risonanze emotive.

Dal punto di vista visivo, Mujirushi si distingue per un tratto che, pur mantenendo la precisione realistica tipica di Naoki Urasawa, si apre a una maggiore elasticità stilistica. Le tavole alternano ambientazioni minuziosamente dettagliate — come la rappresentazione del Louvre o degli interni cittadini — a momenti più caricaturali e grotteschi, soprattutto nelle scene che coinvolgono il personaggio del Direttore. Questo equilibrio tra disegno realistico ed espressività caricaturale rafforza la doppia anima dell’opera, costantemente sospesa tra realtà e fantasia.

Tuttavia, proprio questa sua natura ibrida può rappresentare un punto critico: il tono oscillante tra il comico e il drammatico, tra la farsa e la riflessione, può risultare disorientante per chi si aspetta una narrazione più coerente o lineare. Alcuni personaggi secondari restano appena abbozzati, e il messaggio finale — pur potente — viene affidato più al simbolismo che a una vera evoluzione dei protagonisti.

Il Direttore è il personaggio di spicco del fumetto: criptico, teatrale, vestito con un mantello nero e mosso da una logica tutta sua. È apertamente ispirato a Iyami, celebre personaggio comico creato da Fujio Akatsuka nel manga Osomatsu-kun. Iyami è noto per il suo modo strambo di parlare (con l’iconico “Sheeeh!”) e per l’aspetto caricaturale dai denti sporgenti, elementi ripresi da Urasawa per conferire al Direttore un’aura buffa ma inquietante, quasi da spirito-guida onirico.

La presenza di Iyami — esplicitata nei ringraziamenti finali dell’autore — non è solo un omaggio nostalgico, ma una chiave di lettura strutturale: attraverso questo personaggio, Mujirushi abbraccia il registro della satira, del nonsense e del metafumetto, muovendosi su un piano narrativo che rompe con la coerenza realistica per immergersi nella dimensione del sogno, dell’immaginazione e dell’illusione.