Recensione

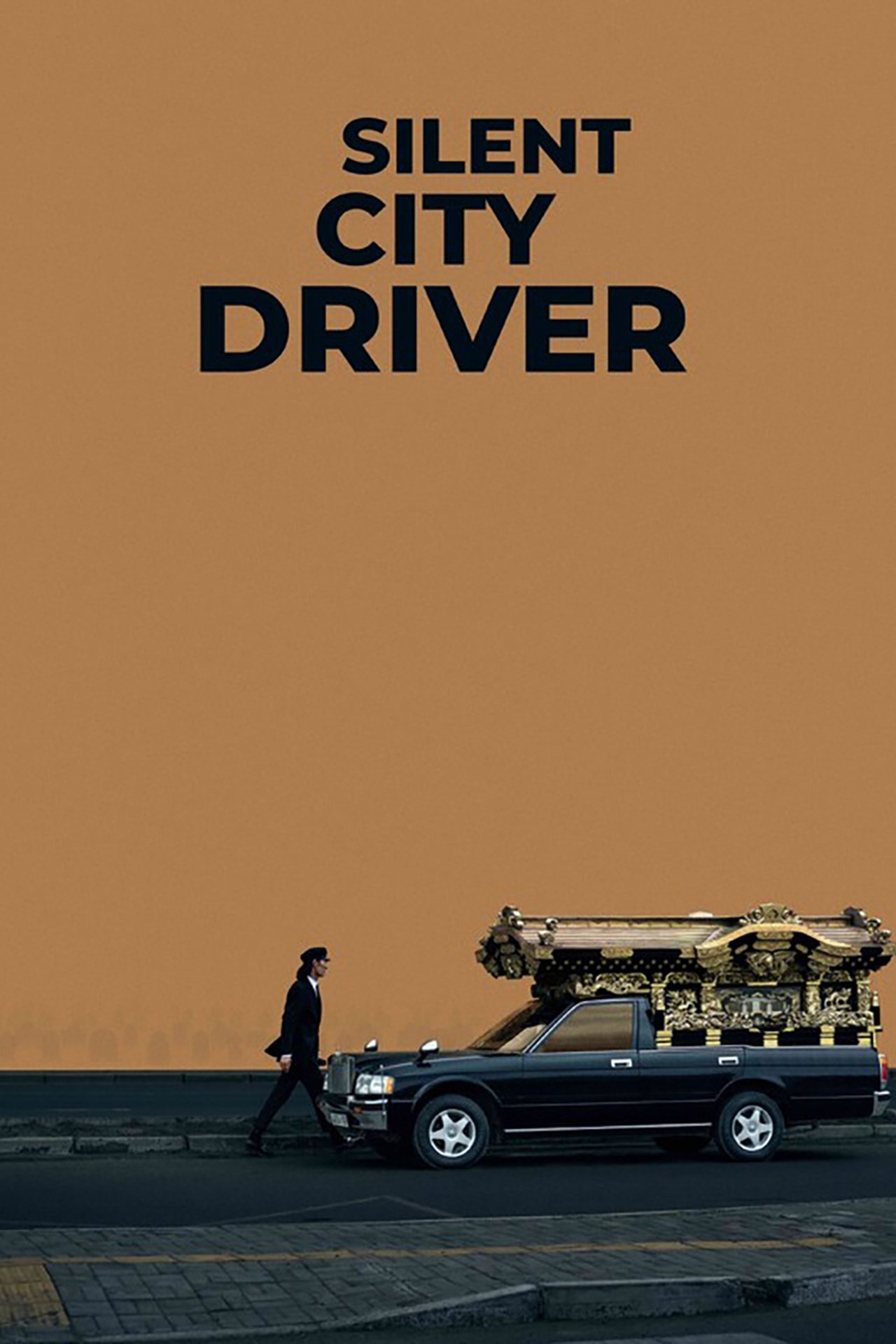

Silent City Driver

9.0/10

“Silent City Driver”, film mongolo del 2024 diretto da Janchivdorj Sengedorj e scritto da Nomuunzul Turmunkh, è una potente storia di solitudini che si incontrano, e di una ricerca di riscatto che culmina in un gesto estremo e scioccante.

Protagonista della pellicola è Myagmar, un ex detenuto profondamente segnato, che vive ai margini della società. Abita con i cani randagi che accoglie, e lavora come autista di carro funebre. L’inattesa conoscenza di Saruul, figlia di un falegname cieco di bare, riaccende in lui una scintilla e il desiderio di contatto umano. Nel frattempo, l’amicizia con un giovane monaco buddista lo conduce verso una riflessione più ampia sulla vita e sulla redenzione.

Premiata con il Grand Prix per il miglior film al Tallinn Black Nights Film Festival 2024, e con il Gelso Viola al Far East Film Festival (FEFF27), "Silent City Driver" è una di quelle rare pellicole in cui ogni minuto sembra necessario.

Il tredicesimo lungometraggio di Sengedorj procede lento e meditativo, scavando nei silenzi e nei gesti, ed è elevato dalla fotografia desaturata di Enkhbayar Enkhtur, che restituisce con delicatezza la sofferenza emotiva del protagonista. La storia è ambientata in una città che sembra un girone infernale senza fiamme, ma pieno di anime perse. Il paesaggio urbano è spoglio, anonimo, quasi asettico. Potrebbe essere ovunque e in nessun luogo, e proprio per questo si trasforma in una sorta di limbo esistenziale, dove i personaggi si muovono come spettri alla deriva.

In un’intervista la sceneggiatrice ha dichiarato di aver voluto intrecciare nel racconto temi legati alla filosofia buddista, al karma e al profondo bisogno d’amore degli esseri umani. Secondo le sue parole: “Abbiamo pochissimo tempo su questa terra, eppure c'è un deficit d'amore. Ci feriamo a vicenda e viviamo in una società alienante e piena di brutture. Il messaggio è che dovremmo scegliere la compassione e la comprensione, per costruire un mondo in cui nessuno si senta invisibile o non amato.”

Il rapporto tra Myagmar e Saruul nasce su queste basi filosofiche, ma non ne fa una lezione. Si muove dentro una tensione sottile e complessa, tra desiderio, bisogno di legami e tentativo di riscatto. Quello del protagonista non è quindi solo un suo “progetto” personale per salvare Saruul, ma anche una forma di espiazione, unita a un’affezione e a un desiderio che, sebbene trattenuti, si sentono crescere.

Il giovane monaco che accompagna Myagmar nei suoi "viaggi", si fa invece veicolo di una profonda riflessione spirituale. Questi, espone una visione completamente diversa della vita e della morte, e il contrasto tra la sua tranquillità e il tormento dell'autista, diventa parte di una meditazione sul disagio interiore. Nel buddismo la sofferenza è vista come una condizione universale da comprendere e accettare, e non come qualcosa da combattere o "risolvere" in senso occidentale. Quasi fosse quindi un simbolo di speranza, il monaco trasmette al protagonista alcuni insegnamenti, suggerendo che la vera via di salvezza non risiede nel rifiuto del proprio essere, ma nella consapevolezza e nella compassione verso sé stessi e gli altri.

Queste riflessioni sono poi accompagnata dalla canzone ricorrente “Comme un Boomerang “, di Serge Gainsbourg, che aggiunge malinconia, sottolineando costantemente che anche quando si tenta di fuggire da sé stessi, il passato rimane in agguato, pronto a farsi sentire. Non c’è fuga possibile: ciò che siamo, ciò da cui vogliamo scappare torna sempre.

Un'opera intensa e suggestiva, su un uomo tormentato e alla ricerca di una riconciliazione con la propria esistenza. Il gesto finale che chiude la narrazione è particolarmente criptico e allo stesso tempo quasi scioccante. È un'espiazione estrema o l'unione di due emarginati? Simboleggia il rifiuto del mondo o è un'allegoria della prigione interiore?

Oppure è una rappresentazione del distacco dall’ego e della connessione con la sofferenza universale in chiave buddista?

Una scelta registica tanto estrema che non offre risposte univoche, ma resta incisa nella memoria, lasciandoci il compito di decifrarne i significati. Enigmatica e brutale è un’immagine ardita e quasi muta, che si imprime non per ciò che mostra ma per ciò che smuove.

E quando tutto tace, resta solo la luce, o il gelo della notte.

Protagonista della pellicola è Myagmar, un ex detenuto profondamente segnato, che vive ai margini della società. Abita con i cani randagi che accoglie, e lavora come autista di carro funebre. L’inattesa conoscenza di Saruul, figlia di un falegname cieco di bare, riaccende in lui una scintilla e il desiderio di contatto umano. Nel frattempo, l’amicizia con un giovane monaco buddista lo conduce verso una riflessione più ampia sulla vita e sulla redenzione.

Premiata con il Grand Prix per il miglior film al Tallinn Black Nights Film Festival 2024, e con il Gelso Viola al Far East Film Festival (FEFF27), "Silent City Driver" è una di quelle rare pellicole in cui ogni minuto sembra necessario.

Il tredicesimo lungometraggio di Sengedorj procede lento e meditativo, scavando nei silenzi e nei gesti, ed è elevato dalla fotografia desaturata di Enkhbayar Enkhtur, che restituisce con delicatezza la sofferenza emotiva del protagonista. La storia è ambientata in una città che sembra un girone infernale senza fiamme, ma pieno di anime perse. Il paesaggio urbano è spoglio, anonimo, quasi asettico. Potrebbe essere ovunque e in nessun luogo, e proprio per questo si trasforma in una sorta di limbo esistenziale, dove i personaggi si muovono come spettri alla deriva.

In un’intervista la sceneggiatrice ha dichiarato di aver voluto intrecciare nel racconto temi legati alla filosofia buddista, al karma e al profondo bisogno d’amore degli esseri umani. Secondo le sue parole: “Abbiamo pochissimo tempo su questa terra, eppure c'è un deficit d'amore. Ci feriamo a vicenda e viviamo in una società alienante e piena di brutture. Il messaggio è che dovremmo scegliere la compassione e la comprensione, per costruire un mondo in cui nessuno si senta invisibile o non amato.”

Il rapporto tra Myagmar e Saruul nasce su queste basi filosofiche, ma non ne fa una lezione. Si muove dentro una tensione sottile e complessa, tra desiderio, bisogno di legami e tentativo di riscatto. Quello del protagonista non è quindi solo un suo “progetto” personale per salvare Saruul, ma anche una forma di espiazione, unita a un’affezione e a un desiderio che, sebbene trattenuti, si sentono crescere.

Il giovane monaco che accompagna Myagmar nei suoi "viaggi", si fa invece veicolo di una profonda riflessione spirituale. Questi, espone una visione completamente diversa della vita e della morte, e il contrasto tra la sua tranquillità e il tormento dell'autista, diventa parte di una meditazione sul disagio interiore. Nel buddismo la sofferenza è vista come una condizione universale da comprendere e accettare, e non come qualcosa da combattere o "risolvere" in senso occidentale. Quasi fosse quindi un simbolo di speranza, il monaco trasmette al protagonista alcuni insegnamenti, suggerendo che la vera via di salvezza non risiede nel rifiuto del proprio essere, ma nella consapevolezza e nella compassione verso sé stessi e gli altri.

Queste riflessioni sono poi accompagnata dalla canzone ricorrente “Comme un Boomerang “, di Serge Gainsbourg, che aggiunge malinconia, sottolineando costantemente che anche quando si tenta di fuggire da sé stessi, il passato rimane in agguato, pronto a farsi sentire. Non c’è fuga possibile: ciò che siamo, ciò da cui vogliamo scappare torna sempre.

Un'opera intensa e suggestiva, su un uomo tormentato e alla ricerca di una riconciliazione con la propria esistenza. Il gesto finale che chiude la narrazione è particolarmente criptico e allo stesso tempo quasi scioccante. È un'espiazione estrema o l'unione di due emarginati? Simboleggia il rifiuto del mondo o è un'allegoria della prigione interiore?

Oppure è una rappresentazione del distacco dall’ego e della connessione con la sofferenza universale in chiave buddista?

Una scelta registica tanto estrema che non offre risposte univoche, ma resta incisa nella memoria, lasciandoci il compito di decifrarne i significati. Enigmatica e brutale è un’immagine ardita e quasi muta, che si imprime non per ciò che mostra ma per ciò che smuove.

E quando tutto tace, resta solo la luce, o il gelo della notte.