Dopo aver accolto con entusiasmo la seconda stagione del live action Alice in Borderland (QUI la mia precedente recensione), riconoscendone la capacità di mantenere alta la tensione e l'immedesimazione che avevano reso la prima parte un piccolo fenomeno globale, mi sono avvicinato a questa terza stagione con aspettative elevate e la speranza che il richiamo finale del Jolly non fosse solo un artificio promozionale.

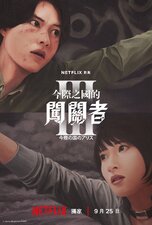

I sei episodi che compongono la serie Alice in Borderland 3 sono stati resi disponibili dal 25 settembre 2025 su Netflix, con doppiaggio in italiano.

Devo ammettere che il bilancio è più complesso di quanto sperassi: se da un lato la serie continua a offrire quella miscela adrenalinica di azione, ingegno e disperazione che l'ha resa piuttosto nota ai più nel panorama delle trasposizioni live action di manga, dall'altro cede progressivamente terreno proprio su quegli elementi che ne avevano decretato il successo.

Il problema principale non sta tanto nella qualità tecnica, che rimane più che discreta, o nella prova degli attori, ancora convincenti, quanto nella scelta di fondo di voler spiegare troppo, di trasformare l'ambiguità affascinante e perturbante delle prime due stagioni in un sistema di regole e varchi quasi scientifici, perdendo così quella dimensione metaforica e simbolica che rendeva Borderland un luogo dell'anima prima che un territorio fisico.

La decisione di riportare Arisu e Usagi nel limbo dopo la conclusione tutto sommato definitiva della seconda stagione era rischiosa in partenza, e purtroppo le premesse narrative rivelano subito le loro crepe: la motivazione che spinge Usagi a compiere scelte tanto radicali viene comunicata in modo frettoloso e posticcio, facendola apparire più come una pedina da spostare sulla scacchiera della trama, che come il personaggio razionale e determinato che avevamo imparato a conoscere in sedici episodi. La figura di Ryuji Matsuyama, lo studioso ossessionato che costruisce un varco verso Borderland dopo aver perso una studentessa in un esperimento, incarna perfettamente questa deriva: ciò che prima era inspiegabile e quindi terrificante diventa accessibile, quasi replicabile, e il mistero si sgonfia in procedura.

I primi episodi compensano questo limite strutturale con giochi ancora leggibili e coinvolgenti, dove lo spettatore può ragionare insieme ai protagonisti, cercare l'indizio nascosto, sentire il brivido della soluzione che si fa strada tra le regole mortali: è in questi momenti che la serie torna a vibrare come un tempo, quando l'intelligenza e l'astuzia bastavano a creare tensione senza bisogno di sovraesposizione spettacolare. Anche se pochissimo è stato preso da quello che poteva essere utilizzato come un vero seguito ufficiale del manga, ovvero dallo spin off Alice in Borderland Retry, devo ammettere che ho trovato avvincenti i primi giochi, in particolare quello sul treno ma anche la caccia allo zombie!

Ma più ci si avvicina alla conclusione, più l'impianto si dilata e si complica in modo controproducente: le regole dei giochi si fanno labirintiche, cambiano in corsa, diventano difficili da seguire non per complessità intellettuale ma per sovrabbondanza di dettagli, e la chiarezza che aveva reso Alice in Borderland così avvincente lascia il posto a un rumore di fondo dove lo spettacolo prende il sopravvento sulla logica.

Anche la gestione dei personaggi secondari tradisce un approccio frettoloso e strumentale: i nuovi compagni di gioco entrano in scena come comparse funzionali e i loro retroscena vengono concentrati negli ultimi episodi, a ridosso delle morti più significative, in un tentativo di costruire un pathos emotivo che però sa di scorciatoia narrativa e finisce per smontare la tensione proprio nei momenti cruciali.

È l'opposto dell'economia narrativa delle prime stagioni, dove anche i personaggi minori trovavano spazio per diventare figure memorabili senza appesantire il ritmo, e dove la crescita dei legami avveniva sotto pressione ma in modo organico e credibile.

Dal punto di vista tecnico non si può negare che la serie mantenga standard altissimi: la regia di Shinsuke Satō resta dinamica e immersiva, la fotografia riesce ancora a rendere tanto il panico frenetico della corsa quanto i rari momenti di quiete che seguono i giochi, l'integrazione tra set fisici ed effetti digitali nelle sequenze di crolli, incendi e catastrofi è convincente e spettacolare, e le interpretazioni del cast, da Kento Yamazaki a Tao Tsuchiya fino al sempre magnetico Nijiro Murakami, continuano a dare sostanza emotiva a personaggi anche quando la sceneggiatura non sempre aiuta. Ma tutta questa perizia artigianale non basta a mascherare le debolezze di una narrazione che ha smarrito il proprio equilibrio: dove prima c'era il sense of wonder e domande lasciate aperte con sapienza, ora prevale la tentazione dello "spiegone", del trattato esistenziale imposto dall'alto mentre tutto intorno dovrebbe correre, della magniloquenza che vorrebbe elevare ma che invece appesantisce e rallenta.

L'episodio finale, purtroppo, è il punto in cui tutte queste contraddizioni esplodono: dopo aver accettato le forzature delle puntate precedenti perché comunque mi avevano intrattenuto e coinvolto, trovandomi ancora capace di immaginare strategie di sopravvivenza e di emozionarmi per le sorti dei protagonisti come ai tempi dei manga di Gantz o Liar Game, mi sono ritrovato davanti a una conclusione troppo forzata e campata in aria, dove l'introduzione della figura del Guardiano interpretato da Ken Watanabe, per quanto affascinante come presenza scenica, arriva come un deus ex machina che pretende di dare senso ultimo a tutto il sistema di Borderland, trasformandolo in una dimensione quasi mistica e filosofica che stride con tutto ciò che era stato costruito prima.

Il cliffhanger finale con i terremoti globali e la cameriera americana chiamata Alice che sembrerebbe un preludio a una nuova versione di Borderland ambientata negli Stati Uniti è, oltre che una sbiadita imitazione di Squid Game (e Borderland l'ho sempre consideratto migliore), anche l'ennesima conferma di questa ambiguità di fondo: la serie non sa se vuole essere una saga infinita o una storia conclusa, se vuole esplorare nuovi protagonisti o continuare a spremere quelli vecchi. Ed è proprio questa indecisione a riflettersi in una stagione che intrattiene ma fatica a giustificare il proprio ritorno.

Certo, Netflix ha il potere e l'interesse economico per continuare a espandere il franchise, anche se il manga non offre più altri appigli, ma personalmente, se questo doveva essere il risultato, avrei preferito che la storia di Arisu e Usagi finisse con la seconda stagione: il loro arco di redenzione e crescita era compiuto, il cerchio si era chiuso con quella meteora su Shibuya che spiegava Borderland come esperienza di pre-morte collettiva, e riaprirlo ha significato inevitabilmente perdere parte della credibilità e della forza emotiva che avevano reso questi personaggi così speciali.

Resto convinto che questa serie abbia dimostrato come le trasposizioni di manga possano funzionare benissimo quando c'è rispetto per il materiale originale, talento registico e investimento produttivo adeguato, ma altrettanto persuaso che non tutto debba essere stiracchiato all'infinito: a volte saper chiudere al momento giusto è il gesto più coraggioso, e Alice in Borderland avrebbe meritato di restare nella memoria come quel giro sulle montagne russe da batticuore che ci aveva rapiti tra il 2020 e il 2022, senza questo terzo capitolo che ne offusca il ricordo.

Se ci sarà un seguito con nuovi protagonisti, come sembra suggerire il finale, l'augurio è che si torni a regole ferree e leggibili, a personaggi sviluppati con cura e tempo, a un mistero che respiri senza essere soffocato da spiegazioni totali: in fondo, come hanno detto già altri recensori prima di me, la vera partita di Alice in Borderland è sempre stata farci credere che potremmo salvarci, se solo capissimo la regola nascosta, e questa magia funziona solo quando il gioco resta onesto fino in fondo.

I sei episodi che compongono la serie Alice in Borderland 3 sono stati resi disponibili dal 25 settembre 2025 su Netflix, con doppiaggio in italiano.

Devo ammettere che il bilancio è più complesso di quanto sperassi: se da un lato la serie continua a offrire quella miscela adrenalinica di azione, ingegno e disperazione che l'ha resa piuttosto nota ai più nel panorama delle trasposizioni live action di manga, dall'altro cede progressivamente terreno proprio su quegli elementi che ne avevano decretato il successo.

Il problema principale non sta tanto nella qualità tecnica, che rimane più che discreta, o nella prova degli attori, ancora convincenti, quanto nella scelta di fondo di voler spiegare troppo, di trasformare l'ambiguità affascinante e perturbante delle prime due stagioni in un sistema di regole e varchi quasi scientifici, perdendo così quella dimensione metaforica e simbolica che rendeva Borderland un luogo dell'anima prima che un territorio fisico.

La decisione di riportare Arisu e Usagi nel limbo dopo la conclusione tutto sommato definitiva della seconda stagione era rischiosa in partenza, e purtroppo le premesse narrative rivelano subito le loro crepe: la motivazione che spinge Usagi a compiere scelte tanto radicali viene comunicata in modo frettoloso e posticcio, facendola apparire più come una pedina da spostare sulla scacchiera della trama, che come il personaggio razionale e determinato che avevamo imparato a conoscere in sedici episodi. La figura di Ryuji Matsuyama, lo studioso ossessionato che costruisce un varco verso Borderland dopo aver perso una studentessa in un esperimento, incarna perfettamente questa deriva: ciò che prima era inspiegabile e quindi terrificante diventa accessibile, quasi replicabile, e il mistero si sgonfia in procedura.

I primi episodi compensano questo limite strutturale con giochi ancora leggibili e coinvolgenti, dove lo spettatore può ragionare insieme ai protagonisti, cercare l'indizio nascosto, sentire il brivido della soluzione che si fa strada tra le regole mortali: è in questi momenti che la serie torna a vibrare come un tempo, quando l'intelligenza e l'astuzia bastavano a creare tensione senza bisogno di sovraesposizione spettacolare. Anche se pochissimo è stato preso da quello che poteva essere utilizzato come un vero seguito ufficiale del manga, ovvero dallo spin off Alice in Borderland Retry, devo ammettere che ho trovato avvincenti i primi giochi, in particolare quello sul treno ma anche la caccia allo zombie!

Ma più ci si avvicina alla conclusione, più l'impianto si dilata e si complica in modo controproducente: le regole dei giochi si fanno labirintiche, cambiano in corsa, diventano difficili da seguire non per complessità intellettuale ma per sovrabbondanza di dettagli, e la chiarezza che aveva reso Alice in Borderland così avvincente lascia il posto a un rumore di fondo dove lo spettacolo prende il sopravvento sulla logica.

Anche la gestione dei personaggi secondari tradisce un approccio frettoloso e strumentale: i nuovi compagni di gioco entrano in scena come comparse funzionali e i loro retroscena vengono concentrati negli ultimi episodi, a ridosso delle morti più significative, in un tentativo di costruire un pathos emotivo che però sa di scorciatoia narrativa e finisce per smontare la tensione proprio nei momenti cruciali.

È l'opposto dell'economia narrativa delle prime stagioni, dove anche i personaggi minori trovavano spazio per diventare figure memorabili senza appesantire il ritmo, e dove la crescita dei legami avveniva sotto pressione ma in modo organico e credibile.

Alice in Borderland 3: Trailer

Dal punto di vista tecnico non si può negare che la serie mantenga standard altissimi: la regia di Shinsuke Satō resta dinamica e immersiva, la fotografia riesce ancora a rendere tanto il panico frenetico della corsa quanto i rari momenti di quiete che seguono i giochi, l'integrazione tra set fisici ed effetti digitali nelle sequenze di crolli, incendi e catastrofi è convincente e spettacolare, e le interpretazioni del cast, da Kento Yamazaki a Tao Tsuchiya fino al sempre magnetico Nijiro Murakami, continuano a dare sostanza emotiva a personaggi anche quando la sceneggiatura non sempre aiuta. Ma tutta questa perizia artigianale non basta a mascherare le debolezze di una narrazione che ha smarrito il proprio equilibrio: dove prima c'era il sense of wonder e domande lasciate aperte con sapienza, ora prevale la tentazione dello "spiegone", del trattato esistenziale imposto dall'alto mentre tutto intorno dovrebbe correre, della magniloquenza che vorrebbe elevare ma che invece appesantisce e rallenta.

L'episodio finale, purtroppo, è il punto in cui tutte queste contraddizioni esplodono: dopo aver accettato le forzature delle puntate precedenti perché comunque mi avevano intrattenuto e coinvolto, trovandomi ancora capace di immaginare strategie di sopravvivenza e di emozionarmi per le sorti dei protagonisti come ai tempi dei manga di Gantz o Liar Game, mi sono ritrovato davanti a una conclusione troppo forzata e campata in aria, dove l'introduzione della figura del Guardiano interpretato da Ken Watanabe, per quanto affascinante come presenza scenica, arriva come un deus ex machina che pretende di dare senso ultimo a tutto il sistema di Borderland, trasformandolo in una dimensione quasi mistica e filosofica che stride con tutto ciò che era stato costruito prima.

Il cliffhanger finale con i terremoti globali e la cameriera americana chiamata Alice che sembrerebbe un preludio a una nuova versione di Borderland ambientata negli Stati Uniti è, oltre che una sbiadita imitazione di Squid Game (e Borderland l'ho sempre consideratto migliore), anche l'ennesima conferma di questa ambiguità di fondo: la serie non sa se vuole essere una saga infinita o una storia conclusa, se vuole esplorare nuovi protagonisti o continuare a spremere quelli vecchi. Ed è proprio questa indecisione a riflettersi in una stagione che intrattiene ma fatica a giustificare il proprio ritorno.

Certo, Netflix ha il potere e l'interesse economico per continuare a espandere il franchise, anche se il manga non offre più altri appigli, ma personalmente, se questo doveva essere il risultato, avrei preferito che la storia di Arisu e Usagi finisse con la seconda stagione: il loro arco di redenzione e crescita era compiuto, il cerchio si era chiuso con quella meteora su Shibuya che spiegava Borderland come esperienza di pre-morte collettiva, e riaprirlo ha significato inevitabilmente perdere parte della credibilità e della forza emotiva che avevano reso questi personaggi così speciali.

Tirando le somme, Alice in Borderland 3 è l'anello più debole della trilogia: presa a sé offre ancora momenti di onesto intrattenimento, prove d'attore convincenti, invenzioni visive che dimostrano quanto il Giappone sia capace di competere ad altissimi livelli nella serialità live action, e alcuni giochi mantengono quell'elettricità intellettuale che ci aveva fatto innamorare della serie. Ma come continuazione tradisce le aspettative perché sacrifica l'equilibrio tra mistero e rivelazione, tra spettacolo e logica, tra emozione e coerenza narrativa che aveva reso le prime due stagioni un'esperienza unica: la tentazione di spiegare tutto ha ucciso l'ambiguità che era il vero motore del fascino, e il bisogno di alzare sempre di più la posta in gioco ha portato a un'inflazione spettacolare che ha diluito la tensione invece di amplificarla.

Resto convinto che questa serie abbia dimostrato come le trasposizioni di manga possano funzionare benissimo quando c'è rispetto per il materiale originale, talento registico e investimento produttivo adeguato, ma altrettanto persuaso che non tutto debba essere stiracchiato all'infinito: a volte saper chiudere al momento giusto è il gesto più coraggioso, e Alice in Borderland avrebbe meritato di restare nella memoria come quel giro sulle montagne russe da batticuore che ci aveva rapiti tra il 2020 e il 2022, senza questo terzo capitolo che ne offusca il ricordo.

Se ci sarà un seguito con nuovi protagonisti, come sembra suggerire il finale, l'augurio è che si torni a regole ferree e leggibili, a personaggi sviluppati con cura e tempo, a un mistero che respiri senza essere soffocato da spiegazioni totali: in fondo, come hanno detto già altri recensori prima di me, la vera partita di Alice in Borderland è sempre stata farci credere che potremmo salvarci, se solo capissimo la regola nascosta, e questa magia funziona solo quando il gioco resta onesto fino in fondo.

I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.

Pro

- Nei primi episodi i giochi sono ancora leggibili e coinvolgenti

- Cast sempre convincente

Contro

- Motivazioni frettolose e posticce per riportare i protagonisti nel limbo

- Conclusione frettolosa e forzata

- Cliffhanger finale?

Mi sono mancati i tempi stringenti e l'immediata spietatezza dei giochi, ho trovato tutto troppo telefonato e inutilmente complicato o dilatato.

Ma ho anche trovato inaccettabile la scomparsa dei tempi tra i game. Erano dei momenti fondamentali nelle precedenti stagioni per conoscere e approfondire i personaggi e le relazioni.

E ci metto pure una nota di personale impressione: la figura di Ryuji, in carrozzina, non ci sta proprio e il personaggio non regge. Cioè la carrozzina non ha in pratica comportato nessuna differenza nella gestione del personaggio. A quel punto fallo che cammina.

Bocciata.

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.