Recensione

Takopi's Original Sin

8.5/10

Sono sufficienti pochi minuti di visione per capire che "Takopi’s Original Sin" non è una favola per bambini. Questa serie animata, tratta dall’omonimo manga di Taizan5, affronta il tema del bullismo e della violenza in tutte le sue forme, con una sincerità brutale, senza filtri né consolazioni.

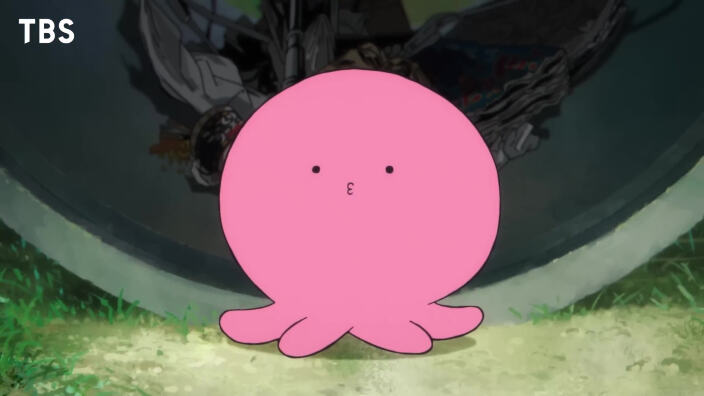

Takopi è un piccolo alieno rosa, proveniente dal Pianeta della Felicità, arriva sulla Terra con l’ingenuo intento di portare gioia attraverso i suoi gadget magici. Il suo primo incontro è con Shizuka, una bambina di nove anni che non riesce più a sorridere.

La scelta di rappresentare il piccolo alieno come un polpo credo non sia casuale.

Nella cultura giapponese il polpo (tako) è una creatura ambigua: buffa e tenera, ma anche sfuggente e misteriosa. È spesso usato dagli studenti come amuleto portafortuna, simbolo di protezione e dolcezza. Takopi richiama proprio questa tradizione: il suo aspetto kawaii, rotondo e infantile, lo rende inizialmente una presenza rassicurante, quasi magica. Anche la sua voce infantile contribuisce a questa impressione: cantilenante, tenera, come un tentativo di portare luce dove la luce si è spenta, come se questa dissonanza servisse ad alleggerire il peso della narrazione.

Tuttavia, basta osservare i suoi tentacoli rosa, che si muovono in tutte le direzioni nel tentativo di afferrare un mondo che non riesce a comprendere, per cogliere quella spaccatura tra la realtà e il suo candore.

Takopi diventa così il simbolo perfetto dell'innocenza che si confronta con la brutalità. Ed è proprio questo contrasto che amplifica il senso di smarrimento, rendendo ancora più disturbante la realtà che lo circonda.

All’inizio della storia l’atmosfera sembra quasi fiabesca, ma è solo un’illusione. Presto l’anime si trasforma in una narrazione drammatica e profonda, dove si affrontano temi delicati come la solitudine, la depressione, il senso di colpa e il desiderio di redenzione. La sofferenza infantile viene mostrata senza edulcorazioni, e questo rende la visione tanto intensa quanto disturbante. La serie è breve (sei episodi, il primo più lungo), ma ogni puntata è un pugno allo stomaco, con continui colpi di scena.

Il legame tra Takopi e Shizuka è il cuore emotivo della storia, e ci costringe a confrontarci con scelte difficili, ambiguità morali e momenti di grande impatto. Possiamo dire che fantasia e realismo qui si intrecciano in modo sorprendente, lasciandoci completamente disarmati.

Una delle scelte narrative più efficaci è il contrasto scelto tra la dolcezza di Takopi e la crudeltà degli eventi. L’ingenuità disarmante del polpo, specchio perfetto del mondo idilliaco da cui proviene, rende ancora più brutali le situazioni che si susseguono.

Takopi fa del suo meglio per aiutare, ma ogni suo tentativo fallisce. I suoi gadget, pensati per portare felicità, finiscono per innescare conseguenze impreviste e spesso tragiche. È ingenuo pensare che basti un oggetto magico per risolvere problemi così profondi, eppure è proprio questa sua candida fiducia a renderlo un personaggio così struggente. La sua inconsapevolezza emotiva è tale da non cogliere nemmeno le variazioni nei toni di voce. Quando assiste a litigi o urla, interpreta tutto come semplice comunicazione, quasi con compiacimento. Questo atteggiamento ci spiazza: non possedere senso critico, non distinguere tra aggressività e dialogo, lo rende ancora più puro e vulnerabile. E in alcuni momenti chiave, quando subisce violenza lui stesso, non reagisce con rabbia o paura, ma con scuse confuse, perché dice di non capire. Non capisce davvero cosa ha vissuto Shizuka, né il grave peso emotivo di ciò che lo circonda.

Guardare "Takopi’s Original Sin" non è semplice: serve una certa predisposizione emotiva. Io stessa ho fatto fatica a digerire alcune scene: il dolore dei bambini, mostrato senza filtri, è tra le immagini più difficili da sostenere. I sentimenti che emergono durante la visione possono essere talmente intensi da risultare quasi insopportabili, e non solo per chi è genitore.

A rendere tutto ancora più disturbante è il ruolo che qui hanno gli adulti, che sono presenti, sì, ma nel peggior modo possibile: figure tossiche, incapaci di offrire modelli positivi, bisognosi loro stessi di aiuto. Anziché proteggere, amare ed educare, generano solo confusione e dolore.

Ed è fin troppo facile riconoscersi in queste dinamiche. In ogni personaggio (Shizuka, Marina, Azuma, persino Takopi) possiamo rivedere nostro figlio, i nostri genitori, i compagni di scuola. E noi stessi. Nessuno è completamente positivo, nemmeno Takopi, le cui azioni, pur animate da buone intenzioni, diventano col tempo sempre più discutibili.

Uno dei momenti più toccanti e rivelatori dell’intera serie è racchiuso in una frase che Takopi rivolge ad Azuma, l’amico fidato di Shizuka: “Non capisco più niente... Shizuka è cattiva, ma anche gentile. Ha fatto cose brutte a Marina, ma poi mi ha dato del pane...” In poche parole, Takopi esprime il cuore del suo dilemma morale: l’impossibilità di incasellare le persone come “buone” o “cattive”. Per lui, che viene da un mondo dove la felicità è assoluta e il dolore non esiste, questa ambiguità è sconvolgente, ma è anche profondamente umana.

Il titolo stesso, "Original Sin", richiama il concetto religioso del peccato originale, quella macchia morale che ogni essere umano porta con sé fin dalla nascita. Nell’anime questo concetto viene reinterpretato in chiave psicologica e sociale, ma a ben vedere si può sicuramente leggere l’intera opera anche attraverso una lente simbolico-religiosa. Il Pianeta Happy ricorda il paradiso cristiano: un luogo puro, privo di dolore, dove tutto è gioia. Takopi, che da lì arriva sulla Terra, somiglia a un angelo caduto, una creatura innocente che si confronta con il peccato e la sofferenza umana. E la figura della madre di Takopi, che osserva da lontano e sembra incarnare un’autorità superiore, può essere letta come una rappresentazione di Dio. Curiosamente, è una figura femminile: una divinità materna, dolce, ma anche distante, impossibilitata a intervenire. Ed è proprio il suo essere femmina ad aggiungere una nota di tenerezza e mistero…

Shizuka, come ogni bambino, nasce innocente, ma le esperienze dolorose (bullismo, abbandono, solitudine) la portano a compiere azioni che non si possono definire semplicemente “buone” o “cattive”. Takopi, con la sua visione binaria, non riesce a comprendere questa complessità, per lui la bontà è un valore assoluto, e la cattiveria un errore da correggere. Quando vede Shizuka compiere gesti gentili e crudeli nello stesso tempo, il suo sistema di valori collassa. Da qui il suo smarrimento: “Non capisco più niente...”

Ma è proprio questa confusione che ci riguarda da vicino, "Takopi’s Original Sin" ci dice che la sofferenza genera contraddizione. Nessuno è solo vittima o solo carnefice, anche i bambini, che dovrebbero essere puri, possono ferire gli altri se feriti a loro volta, e questo non li rende malvagi, ma umani. Takopi diventa lo specchio della nostra difficoltà nell'affrontare il dolore senza giudizio. La sua innocenza ci mette di fronte a domande scomode: come possiamo amare qualcuno che ha fatto del male? Come possiamo perdonare chi ha sofferto e ha fatto soffrire?

Anche i gadget di Takopi, provenienti dal Pianeta della Felicità, diventano simboli potenti. In apparenza sono oggetti magici e innocui (che inizialmente ci strappano persino un sorriso), pensati per portare gioia e risolvere i problemi, ma il loro uso solleva domande non troppo leggere. La Happy Camera, ad esempio, permette di tornare indietro nel tempo, ma ci si chiede: se potessimo correggere il passato, a quale prezzo lo faremmo? E chi decide cosa va corretto? Gli altri gadget, che agiscono sulla memoria, sulle emozioni, sui legami, non sono semplici giocattoli, ma possono essere considerati metafore della tentazione di evitare il dolore anziché affrontarlo. Il piccolo polpo li usa per aiutare, ma scopre che la felicità non si impone, e che il dolore non si cancella con un bottone.

Takopi, in questa sua esperienza terrena, incontra anche Azuma, un personaggio chiave che rappresenta un altro tipo di dolore: quello che non esplode, ma si accumula. A differenza di Shizuka, che agisce in modo più impulsivo e contraddittorio, Azuma è silenzioso, osserva, trattiene, ma dentro di lui c’è un tumulto emotivo che lo rende vulnerabile, e a volte pericoloso. Takopi capisce che la sofferenza non ha un’unica forma, che non tutti gridano, non tutti piangono, alcuni si chiudono, altri si spezzano dentro. E questo rende ancora più difficile per lui distinguere il bene dal male.

Shizuka e Marina, invece, incarnano due volti opposti ma complementari del dolore infantile. Shizuka è la solitudine che non fa rumore, Marina è la rabbia che esplode. La prima si chiude, la seconda attacca. Tuttavia, entrambe sono bambine che cercano di sopravvivere in un mondo che non le capisce. E Takopi, con la sua innocenza aliena, è il testimone di questa lotta. L’opera ci invita così a non giudicare, ma a comprendere, a vedere che dietro ogni gesto c’è una storia, e che il vero peccato originale non è la cattiveria, ma l’incapacità di ascoltare il dolore degli altri.

Takopi non è solo un semplice alieno: rappresenta la parte di noi che vorrebbe che tutto fosse semplice, ma il mondo umano è complesso, e l’unico modo per affrontarlo è accettare che il bene e il male convivano, anche dentro chi amiamo.

Il comparto grafico amplifica tutto questo. Takopi è disegnato in stile kawaii, rotondo, tenero, da cartone animato per bambini. Gli umani invece sono realistici, cupi, con espressioni tese e ambienti grigi. Questo contrasto visivo crea un effetto straniante: sembra di assistere a una storia per l’infanzia, mentre in realtà ci troviamo immersi in un racconto profondamente adulto. È come se il mondo ovattato di Takopi venisse lentamente inghiottito da una realtà buia che lo sovrasta e lo confonde. Gadget e grafica non sono dunque semplici elementi estetici, ma diventano strumenti narrativi, mostrandoci quanto sia difficile affrontare il dolore, quanto sia facile volerlo cancellare, e quanto sia pericoloso farlo senza comprenderlo.

L’animazione contribuisce a sottolineare la drammaticità degli eventi e le paure dei personaggi. Lo stile visivo è graffiante, nervoso, con tratti aggressivi che amplificano il senso di tensione e fragilità. In alcuni momenti, le linee si fanno spigolose, i tratti si allungano, le figure si deformano. È una scelta stilistica che non cerca la bellezza, ma l’impatto emotivo. Emblematico è il modo in cui viene rappresentato il fratello di Azuma: la sua figura viene distorta, resa minacciosa, quasi mostruosa. Non perché lo sia davvero, ma perché così lo percepisce in quel momento Azuma, travolto dalle sue paure. È una sequenza che ci mostra come l’animazione possa diventare linguaggio psicologico, capace di dare forma all’invisibile.

Anche il comparto sonoro gioca un ruolo fondamentale. Qui le melodie dolci e giocose si alternano a tracce cupe e dissonanti, riflettendo perfettamente il tono mutevole della serie. La musica non accompagna semplicemente la storia, ma l'amplifica, la contraddice, la rende più profonda. È come se fosse la voce interiore dei personaggi, soprattutto di Takopi, che non riesce a esprimere a parole la sua confusione.

Merita attenzione anche l’opening, che contribuisce a questo gioco di contrasti: la melodia e la grafica evocano le sigle di anime leggeri e spensierati, quasi da palinsesto pomeridiano per bambini. È un’introduzione che ci coglie in contropiede, facendoci credere di essere davanti a una storia leggera. Ma proprio questa dissonanza iniziale (tra ciò che vediamo e ciò che ci aspetta) sembra voluta, come se l’opera volesse metterci subito in uno stato di vulnerabilità. È un altro modo, sottile ed efficace, per raccontare quanto sia facile confondere la superficie con la profondità.

Tornando ai rimandi di natura religiosa, ma senza entrare nei dettagli, è difficile non cogliere nel percorso di Takopi un richiamo a figure spirituali. La sua missione (portare felicità a chi soffre) nasce da un intento puro, quasi angelico, ma il viaggio sulla Terra lo costringe a confrontarsi con il dolore, la complessità, l’ambiguità dell’animo umano. In questo ricorda Siddharta, che lascia il palazzo per conoscere la sofferenza del mondo.

E il gesto finale, compiuto per amore e senza riserve, ha qualcosa di profondamente cristico: non più semplice aiuto, ma dono totale, rinuncia, compassione assoluta.

Non è dunque solo una storia di crescita, ma di trasformazione interiore, e forse, proprio lì, si nasconde la vera illuminazione...

Durante la visione si è portati a pensare, con un certo dolore, che la violenza generi altra violenza (come un’eco che rimbalza da un cuore all’altro) senza spiragli di luce, senza soluzioni facili né redenzioni miracolose. Solo la consapevolezza che il dolore non si cancella, ma si attraversa.

Non c’è speranza, dunque?

O forse la speranza non risiede nel lieto fine, ma nella nostra capacità di guardare il dolore negli occhi, di scegliere ogni volta di non voltarsi altrove.

Guardare il dolore negli occhi significa anche riconoscerlo nei volti che ci somigliano, nei gesti che ci appartengono, nelle ferite che, in fondo, non sono mai solo degli altri...

Ogni personaggio in questa storia porta una ferita diversa, e chi guarda può riconoscersi in ognuno di loro.

Personalmente (e paradossalmente) mi sono rivista proprio in Takopi: nella sua fiducia genuina verso il prossimo, e nella sua incapacità di comprendere e reagire alla violenza.

Credo sia questo uno dei motivi per cui questa storia mi ha toccata così profondamente.

Concludendo, consiglio caldamente questa serie a chi cerca un’opera impattante, dai contenuti forti e realistici, capace di lasciare il segno e di indurre una riflessione autentica.

Agli animi più sensibili (o a chi ha vissuto esperienze simili) suggerisco di prepararsi emotivamente: non è una visione facile, ma proprio per questo può diventare profondamente significativa.

Takopi è un piccolo alieno rosa, proveniente dal Pianeta della Felicità, arriva sulla Terra con l’ingenuo intento di portare gioia attraverso i suoi gadget magici. Il suo primo incontro è con Shizuka, una bambina di nove anni che non riesce più a sorridere.

La scelta di rappresentare il piccolo alieno come un polpo credo non sia casuale.

Nella cultura giapponese il polpo (tako) è una creatura ambigua: buffa e tenera, ma anche sfuggente e misteriosa. È spesso usato dagli studenti come amuleto portafortuna, simbolo di protezione e dolcezza. Takopi richiama proprio questa tradizione: il suo aspetto kawaii, rotondo e infantile, lo rende inizialmente una presenza rassicurante, quasi magica. Anche la sua voce infantile contribuisce a questa impressione: cantilenante, tenera, come un tentativo di portare luce dove la luce si è spenta, come se questa dissonanza servisse ad alleggerire il peso della narrazione.

Tuttavia, basta osservare i suoi tentacoli rosa, che si muovono in tutte le direzioni nel tentativo di afferrare un mondo che non riesce a comprendere, per cogliere quella spaccatura tra la realtà e il suo candore.

Takopi diventa così il simbolo perfetto dell'innocenza che si confronta con la brutalità. Ed è proprio questo contrasto che amplifica il senso di smarrimento, rendendo ancora più disturbante la realtà che lo circonda.

All’inizio della storia l’atmosfera sembra quasi fiabesca, ma è solo un’illusione. Presto l’anime si trasforma in una narrazione drammatica e profonda, dove si affrontano temi delicati come la solitudine, la depressione, il senso di colpa e il desiderio di redenzione. La sofferenza infantile viene mostrata senza edulcorazioni, e questo rende la visione tanto intensa quanto disturbante. La serie è breve (sei episodi, il primo più lungo), ma ogni puntata è un pugno allo stomaco, con continui colpi di scena.

Il legame tra Takopi e Shizuka è il cuore emotivo della storia, e ci costringe a confrontarci con scelte difficili, ambiguità morali e momenti di grande impatto. Possiamo dire che fantasia e realismo qui si intrecciano in modo sorprendente, lasciandoci completamente disarmati.

Una delle scelte narrative più efficaci è il contrasto scelto tra la dolcezza di Takopi e la crudeltà degli eventi. L’ingenuità disarmante del polpo, specchio perfetto del mondo idilliaco da cui proviene, rende ancora più brutali le situazioni che si susseguono.

Takopi fa del suo meglio per aiutare, ma ogni suo tentativo fallisce. I suoi gadget, pensati per portare felicità, finiscono per innescare conseguenze impreviste e spesso tragiche. È ingenuo pensare che basti un oggetto magico per risolvere problemi così profondi, eppure è proprio questa sua candida fiducia a renderlo un personaggio così struggente. La sua inconsapevolezza emotiva è tale da non cogliere nemmeno le variazioni nei toni di voce. Quando assiste a litigi o urla, interpreta tutto come semplice comunicazione, quasi con compiacimento. Questo atteggiamento ci spiazza: non possedere senso critico, non distinguere tra aggressività e dialogo, lo rende ancora più puro e vulnerabile. E in alcuni momenti chiave, quando subisce violenza lui stesso, non reagisce con rabbia o paura, ma con scuse confuse, perché dice di non capire. Non capisce davvero cosa ha vissuto Shizuka, né il grave peso emotivo di ciò che lo circonda.

Guardare "Takopi’s Original Sin" non è semplice: serve una certa predisposizione emotiva. Io stessa ho fatto fatica a digerire alcune scene: il dolore dei bambini, mostrato senza filtri, è tra le immagini più difficili da sostenere. I sentimenti che emergono durante la visione possono essere talmente intensi da risultare quasi insopportabili, e non solo per chi è genitore.

A rendere tutto ancora più disturbante è il ruolo che qui hanno gli adulti, che sono presenti, sì, ma nel peggior modo possibile: figure tossiche, incapaci di offrire modelli positivi, bisognosi loro stessi di aiuto. Anziché proteggere, amare ed educare, generano solo confusione e dolore.

Ed è fin troppo facile riconoscersi in queste dinamiche. In ogni personaggio (Shizuka, Marina, Azuma, persino Takopi) possiamo rivedere nostro figlio, i nostri genitori, i compagni di scuola. E noi stessi. Nessuno è completamente positivo, nemmeno Takopi, le cui azioni, pur animate da buone intenzioni, diventano col tempo sempre più discutibili.

Uno dei momenti più toccanti e rivelatori dell’intera serie è racchiuso in una frase che Takopi rivolge ad Azuma, l’amico fidato di Shizuka: “Non capisco più niente... Shizuka è cattiva, ma anche gentile. Ha fatto cose brutte a Marina, ma poi mi ha dato del pane...” In poche parole, Takopi esprime il cuore del suo dilemma morale: l’impossibilità di incasellare le persone come “buone” o “cattive”. Per lui, che viene da un mondo dove la felicità è assoluta e il dolore non esiste, questa ambiguità è sconvolgente, ma è anche profondamente umana.

Il titolo stesso, "Original Sin", richiama il concetto religioso del peccato originale, quella macchia morale che ogni essere umano porta con sé fin dalla nascita. Nell’anime questo concetto viene reinterpretato in chiave psicologica e sociale, ma a ben vedere si può sicuramente leggere l’intera opera anche attraverso una lente simbolico-religiosa. Il Pianeta Happy ricorda il paradiso cristiano: un luogo puro, privo di dolore, dove tutto è gioia. Takopi, che da lì arriva sulla Terra, somiglia a un angelo caduto, una creatura innocente che si confronta con il peccato e la sofferenza umana. E la figura della madre di Takopi, che osserva da lontano e sembra incarnare un’autorità superiore, può essere letta come una rappresentazione di Dio. Curiosamente, è una figura femminile: una divinità materna, dolce, ma anche distante, impossibilitata a intervenire. Ed è proprio il suo essere femmina ad aggiungere una nota di tenerezza e mistero…

Shizuka, come ogni bambino, nasce innocente, ma le esperienze dolorose (bullismo, abbandono, solitudine) la portano a compiere azioni che non si possono definire semplicemente “buone” o “cattive”. Takopi, con la sua visione binaria, non riesce a comprendere questa complessità, per lui la bontà è un valore assoluto, e la cattiveria un errore da correggere. Quando vede Shizuka compiere gesti gentili e crudeli nello stesso tempo, il suo sistema di valori collassa. Da qui il suo smarrimento: “Non capisco più niente...”

Ma è proprio questa confusione che ci riguarda da vicino, "Takopi’s Original Sin" ci dice che la sofferenza genera contraddizione. Nessuno è solo vittima o solo carnefice, anche i bambini, che dovrebbero essere puri, possono ferire gli altri se feriti a loro volta, e questo non li rende malvagi, ma umani. Takopi diventa lo specchio della nostra difficoltà nell'affrontare il dolore senza giudizio. La sua innocenza ci mette di fronte a domande scomode: come possiamo amare qualcuno che ha fatto del male? Come possiamo perdonare chi ha sofferto e ha fatto soffrire?

Anche i gadget di Takopi, provenienti dal Pianeta della Felicità, diventano simboli potenti. In apparenza sono oggetti magici e innocui (che inizialmente ci strappano persino un sorriso), pensati per portare gioia e risolvere i problemi, ma il loro uso solleva domande non troppo leggere. La Happy Camera, ad esempio, permette di tornare indietro nel tempo, ma ci si chiede: se potessimo correggere il passato, a quale prezzo lo faremmo? E chi decide cosa va corretto? Gli altri gadget, che agiscono sulla memoria, sulle emozioni, sui legami, non sono semplici giocattoli, ma possono essere considerati metafore della tentazione di evitare il dolore anziché affrontarlo. Il piccolo polpo li usa per aiutare, ma scopre che la felicità non si impone, e che il dolore non si cancella con un bottone.

Takopi, in questa sua esperienza terrena, incontra anche Azuma, un personaggio chiave che rappresenta un altro tipo di dolore: quello che non esplode, ma si accumula. A differenza di Shizuka, che agisce in modo più impulsivo e contraddittorio, Azuma è silenzioso, osserva, trattiene, ma dentro di lui c’è un tumulto emotivo che lo rende vulnerabile, e a volte pericoloso. Takopi capisce che la sofferenza non ha un’unica forma, che non tutti gridano, non tutti piangono, alcuni si chiudono, altri si spezzano dentro. E questo rende ancora più difficile per lui distinguere il bene dal male.

Shizuka e Marina, invece, incarnano due volti opposti ma complementari del dolore infantile. Shizuka è la solitudine che non fa rumore, Marina è la rabbia che esplode. La prima si chiude, la seconda attacca. Tuttavia, entrambe sono bambine che cercano di sopravvivere in un mondo che non le capisce. E Takopi, con la sua innocenza aliena, è il testimone di questa lotta. L’opera ci invita così a non giudicare, ma a comprendere, a vedere che dietro ogni gesto c’è una storia, e che il vero peccato originale non è la cattiveria, ma l’incapacità di ascoltare il dolore degli altri.

Takopi non è solo un semplice alieno: rappresenta la parte di noi che vorrebbe che tutto fosse semplice, ma il mondo umano è complesso, e l’unico modo per affrontarlo è accettare che il bene e il male convivano, anche dentro chi amiamo.

Il comparto grafico amplifica tutto questo. Takopi è disegnato in stile kawaii, rotondo, tenero, da cartone animato per bambini. Gli umani invece sono realistici, cupi, con espressioni tese e ambienti grigi. Questo contrasto visivo crea un effetto straniante: sembra di assistere a una storia per l’infanzia, mentre in realtà ci troviamo immersi in un racconto profondamente adulto. È come se il mondo ovattato di Takopi venisse lentamente inghiottito da una realtà buia che lo sovrasta e lo confonde. Gadget e grafica non sono dunque semplici elementi estetici, ma diventano strumenti narrativi, mostrandoci quanto sia difficile affrontare il dolore, quanto sia facile volerlo cancellare, e quanto sia pericoloso farlo senza comprenderlo.

L’animazione contribuisce a sottolineare la drammaticità degli eventi e le paure dei personaggi. Lo stile visivo è graffiante, nervoso, con tratti aggressivi che amplificano il senso di tensione e fragilità. In alcuni momenti, le linee si fanno spigolose, i tratti si allungano, le figure si deformano. È una scelta stilistica che non cerca la bellezza, ma l’impatto emotivo. Emblematico è il modo in cui viene rappresentato il fratello di Azuma: la sua figura viene distorta, resa minacciosa, quasi mostruosa. Non perché lo sia davvero, ma perché così lo percepisce in quel momento Azuma, travolto dalle sue paure. È una sequenza che ci mostra come l’animazione possa diventare linguaggio psicologico, capace di dare forma all’invisibile.

Anche il comparto sonoro gioca un ruolo fondamentale. Qui le melodie dolci e giocose si alternano a tracce cupe e dissonanti, riflettendo perfettamente il tono mutevole della serie. La musica non accompagna semplicemente la storia, ma l'amplifica, la contraddice, la rende più profonda. È come se fosse la voce interiore dei personaggi, soprattutto di Takopi, che non riesce a esprimere a parole la sua confusione.

Merita attenzione anche l’opening, che contribuisce a questo gioco di contrasti: la melodia e la grafica evocano le sigle di anime leggeri e spensierati, quasi da palinsesto pomeridiano per bambini. È un’introduzione che ci coglie in contropiede, facendoci credere di essere davanti a una storia leggera. Ma proprio questa dissonanza iniziale (tra ciò che vediamo e ciò che ci aspetta) sembra voluta, come se l’opera volesse metterci subito in uno stato di vulnerabilità. È un altro modo, sottile ed efficace, per raccontare quanto sia facile confondere la superficie con la profondità.

Tornando ai rimandi di natura religiosa, ma senza entrare nei dettagli, è difficile non cogliere nel percorso di Takopi un richiamo a figure spirituali. La sua missione (portare felicità a chi soffre) nasce da un intento puro, quasi angelico, ma il viaggio sulla Terra lo costringe a confrontarsi con il dolore, la complessità, l’ambiguità dell’animo umano. In questo ricorda Siddharta, che lascia il palazzo per conoscere la sofferenza del mondo.

E il gesto finale, compiuto per amore e senza riserve, ha qualcosa di profondamente cristico: non più semplice aiuto, ma dono totale, rinuncia, compassione assoluta.

Non è dunque solo una storia di crescita, ma di trasformazione interiore, e forse, proprio lì, si nasconde la vera illuminazione...

Durante la visione si è portati a pensare, con un certo dolore, che la violenza generi altra violenza (come un’eco che rimbalza da un cuore all’altro) senza spiragli di luce, senza soluzioni facili né redenzioni miracolose. Solo la consapevolezza che il dolore non si cancella, ma si attraversa.

Non c’è speranza, dunque?

O forse la speranza non risiede nel lieto fine, ma nella nostra capacità di guardare il dolore negli occhi, di scegliere ogni volta di non voltarsi altrove.

Guardare il dolore negli occhi significa anche riconoscerlo nei volti che ci somigliano, nei gesti che ci appartengono, nelle ferite che, in fondo, non sono mai solo degli altri...

Ogni personaggio in questa storia porta una ferita diversa, e chi guarda può riconoscersi in ognuno di loro.

Personalmente (e paradossalmente) mi sono rivista proprio in Takopi: nella sua fiducia genuina verso il prossimo, e nella sua incapacità di comprendere e reagire alla violenza.

Credo sia questo uno dei motivi per cui questa storia mi ha toccata così profondamente.

Concludendo, consiglio caldamente questa serie a chi cerca un’opera impattante, dai contenuti forti e realistici, capace di lasciare il segno e di indurre una riflessione autentica.

Agli animi più sensibili (o a chi ha vissuto esperienze simili) suggerisco di prepararsi emotivamente: non è una visione facile, ma proprio per questo può diventare profondamente significativa.

News