Dario Sevieri ci parlerà del mondo della traduzione dei manga, dei suoi meccanismi e ci inizierà ai suoi segreti.

Riportiamo il corpo centrale dell’interessante articolo / nota del traduttore, pubblicato da quest'ultimo sul sito web N.d.T. - La Nota del Traduttore. Per la versione integrale vi invitiamo a visitare il link appena riportato.

Qualache cenno biografico:

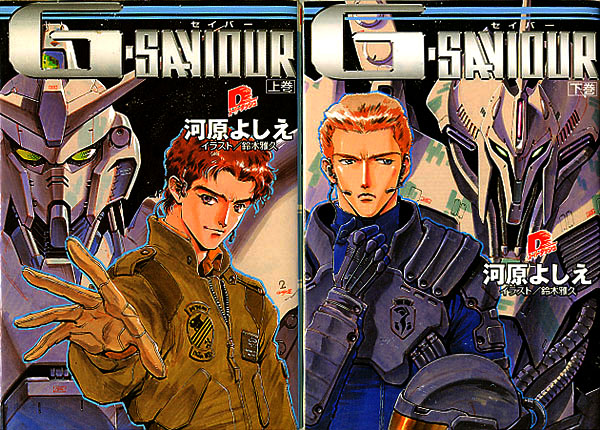

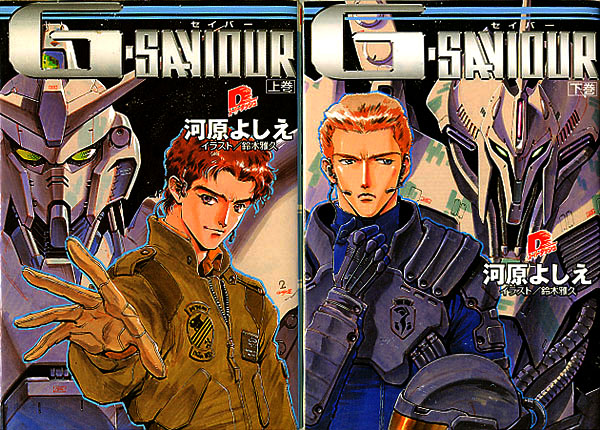

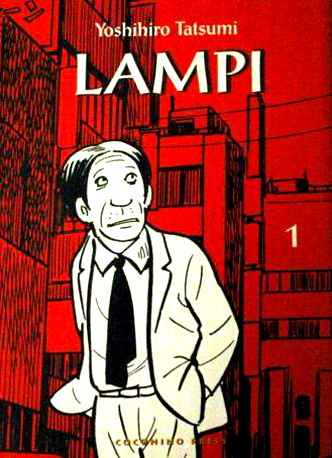

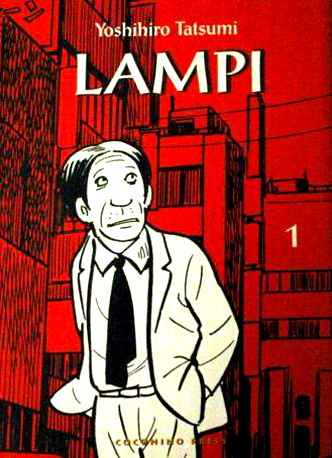

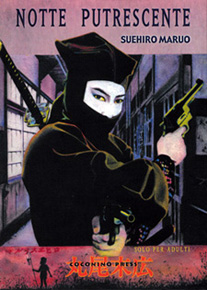

Dario Sevieri nasce a Bormio (SO) il 5 maggio 1977. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Orientali presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia (città dove attualmente risiede) ha avuto occasione di tradurre per la sezione Planet Manga della Panini il romanzo in due volumi G-SAVIOUR di Yoshie Kawahara; mentre per la Coconino Press le opere a fumetti Il mondo di Coo (volume 2), Notte Putrescente di Suehiro Maruo e Lampi (volumi 1-2), opera realizzata nel 2004 da Yoshiro Tatsumi; inoltre ha contribuito all’adattamento in italiano dell’anime Gintama.

Riportiamo il corpo centrale dell’interessante articolo / nota del traduttore, pubblicato da quest'ultimo sul sito web N.d.T. - La Nota del Traduttore. Per la versione integrale vi invitiamo a visitare il link appena riportato.

Qualache cenno biografico:

Dario Sevieri nasce a Bormio (SO) il 5 maggio 1977. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Orientali presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia (città dove attualmente risiede) ha avuto occasione di tradurre per la sezione Planet Manga della Panini il romanzo in due volumi G-SAVIOUR di Yoshie Kawahara; mentre per la Coconino Press le opere a fumetti Il mondo di Coo (volume 2), Notte Putrescente di Suehiro Maruo e Lampi (volumi 1-2), opera realizzata nel 2004 da Yoshiro Tatsumi; inoltre ha contribuito all’adattamento in italiano dell’anime Gintama.

Come iniziare: formazione e sbocchi lavorativi:

Personalmente mi occupo di fumetti giapponesi e racconterò di quell'ambiente.

Per tradurre una lingua così complessa ci s'immagina che chi lo fa sia adeguatamente preparato. So per esperienza che per ragioni di costi e di tempi alcuni fumetti arrivano nella versione italiana attraverso questo percorso: l'opera originale viene affidata a una coppia (solitamente ragazzo italiano e ragazza giapponese): la ragazza traduce in un italiano appena leggibile e il ragazzo gli dà le "aggiustatine" del caso. Uso questo termine perché non si può parlar certo di “proof reading” (correzione bozze) in quanto questa persona non conosce il giapponese oppure ne sa qualcosa ma non abbastanza da fare direttamente il lavoro di traduzione. Il testo in italiano arriva poi a un adattatore della casa editrice stessa che lo rielabora a suo gusto. Se nei baloon non ci stanno tutte le parole qualcosa viene tagliato. Della mia esperienza formativa posso dire che all'università si fa già poco esercizio sulla traduzione letteraria e, almeno ai miei tempi, nessun lavoro sul metalinguaggio del fumetto. Come in altri settori gran parte del mestiere s'impara sul campo.

Alla Mostra del Cinema di Venezia le case di produzione giapponese mandano solitamente la loro cartella stampa e lo script per i sottotitoli tradotto in inglese. "Fornendo loro la traduzione non possono rivendicare sfasature" mi è stato detto, ma invece di affidarsi a un traduttore dal giapponese, bisogna solo sperare che in Giappone abbiamo buoni traduttori verso l'inglese e che la persona che prende in mano questa versione (che di mestiere non fa il traduttore) sappia bene l'inglese. Troppe interpolazioni, a mio vedere.

Nel mio caso, mi recai alla fiera del fumetto di Lucca. Presenti direttori e responsabili di testata entrai in contatto con la Panini, sezione Planet Manga. "Che esperienze hai?", nessuna - risposi - ma sono laureato in lingue orientali. "Ah beh, non conta molto", mi fu detto. Però li convinsi a farmi fare una prova di traduzione e alla fine mi aggiudicai la resa in italiano del romanzo "G-Saviour", due volumi e una manciata di mesi di lavoro, poi più nessun contatto. Nel contempo presi contatti con la Coconino Press e dopo un'altra prova di traduzione (gli esami non finiscono mai) mi fu affidato il volume.

Il lavoro della traduzione: approccio e problematiche:

Il lavoro della traduzione: approccio e problematiche:

Davanti a un testo associato a immagini ci troviamo agevolati nel comprendere le linee essenziali dell'intreccio, la difficoltà che questa lingua, a differenza dei fumetti italiani, abbraccia tutti i registri: alto, basso; tutti gli stili: colloquiale, ricercato e i modi espressivi: standard, dialettale e slang. Nel giapponese hanno caratteristiche proprie anche il linguaggio maschile e femminile, le forme onorifiche (di rispetto e di umiltà). Nella resa italiana il non agevole compito di ricreare tutte queste situazioni e la necessità di conoscere il sottobosco del linguaggio non-standard.

Un ruolo a mio avviso importante sono le note al testo, a esplicitare una realtà diversa della nostra nei suoi gesti, rituali e quel contesto storico, culturale, filosofico e religioso, in una parola il mondo che vi viene raccontato attraverso parole e immagini, un mondo che nel raccontarsi ha come presupposto di essere conosciuto nelle sue linee essenziali e nel suo background, cosa spesso lontana dalle conoscenze del lettore italiano. Compito del traduttore quello di cogliere citazioni e riferimenti e raggiungere il suo scopo attraverso note brevi ma essenziali che non appesantiscano le tavole, non si ha quindi lo spazio presente in testo in prosa o poesia.

Un altro problema sono le onomatopee di cui gli autori giapponesi fanno largo uso. Scrive Massimiliano Crippa nel sito Nipponico: "Per l'importanza del simbolismo sonoro e dell'onomatopea nel linguaggio, i linguisti giapponesi hanno studiato il fenomeno molto meglio dei loro colleghi occidentali. Essi distinguono tre categorie di espressioni sinestetiche: quelle definite giseigo imitano i suoni della natura (gata gata, un tintinnio; pyu pyu, il sibilo del vento; zaa zaa, pioggia incessante); quelle definite gitaigo raffigurano stati, modi o condizioni del mondo esterno (yobo yobo, tremolante; kossori, furtivo; pittari, calzare perfettamente, combaciare; guzu guzu, indugiare); quelle definite gizyogo simbolizzano condizioni mentali o sensazioni (chiku chiku, pungente; ira ira, nervoso). Il simbolismo sonoro ha una grande importanza, perché molti verbi giapponesi sono poco specifici. Ad esempio, naku copre tutti i tipi di pianto (waa waa naku, piangere come un bambino; kusun kusun naku, singhiozzare; oi oi naku, piangere rumorosamente), warau un termine generico per ridere (ha ha ha to warau, ridere; wa ha ha to warau, schernire; ku(tsu) ku(tsu) to warau, ridacchiare, ridere trattenendosi; gera gera warau, ridere nervosamente; nita nita warau, risolino, ridere con il viso; niko niko to warau, sorridere; nikori to warau, sorridere, solo una volta). Le forme gutturali simbolizzano la fine improvvisa dell'azione, la rapidità (dosatto, lasciar cadere bruscamente; kurutto, girarsi di scatto). Le forme nasali producono un senso di risonanza prolungata o di ritmicità (karan, schiocco; dokan, rimbombo). Le vocali lunghe esprimono un senso di continuità e di azione prolungata (zudon, sparo prolungato). La versione dura di un'onomatopea esprime un'azione debole e viceversa: ton ton, bussare leggermente, e don don, bussare con forza.

La qualità delle vocali correlata con il fenomeno descritto. Vocali forti sono associate con attività che riguardano piccoli oggetti e viceversa: il suono kiin un fischio acuto proveniente da un piccolo oggetto metallico, mentre kan il suono di una campana; un fischietto farà pippii, mentre il fischio di una nave a vapore sarà poppo. Una capra farà me e una mucca mo; gero gero il gracidio di una rana, goro goro il “rombo di un tuono”.

Nei volumi della Coconino Press con cui collaboro le onomatopee non vengono tradotte ma semplicemente translitterate. Il direttore di testata Igort in una intervista sostiene: "Perché dovremmo tradurre secondo il gusto inglese (americano) una serie di suoni concepiti da autore giapponese? E' corretto secondo te? Nel primo volume di Maruo (Il vampiro che ride, N.d.R.) per esempio abbiamo tenuto i suoni in giapponese avvicinando agli ideogrammi, in piccolo, una traduzione del suono perché Maruo utilizza uno stile estremamente grafico".

Strumenti della traduzione: documentazione (libri, dizionari, internet):

La lingua giapponese presenta uno dei più vasti lessici esistenti. Si stimano circa trecentomila lemmi. In più si contano innumerevoli forestierismi (gairago) presi prevalentemente dall'inglese e non presenti nei vocabolari normali. Uno studio del 1964 sull'uso di parole straniere su un gran numero di riviste mostrò che: "di tutte le parole straniere usate, quelle inglesi erano l'80,8%, quelle francesi il 5,6%, quelle tedesche il 3,3%, quelle italiane l'1,5%. Uno studio del 1971 sull'uso di parole native o importate nei quotidiani mostrò che le parole native giapponesi erano tra il 26,6% e il 43,9%, quelle sino-giapponesi tra il 50,7% e il 65,3%, quelle straniere tra il 12% e il 12,7%".

La lingua giapponese presenta uno dei più vasti lessici esistenti. Si stimano circa trecentomila lemmi. In più si contano innumerevoli forestierismi (gairago) presi prevalentemente dall'inglese e non presenti nei vocabolari normali. Uno studio del 1964 sull'uso di parole straniere su un gran numero di riviste mostrò che: "di tutte le parole straniere usate, quelle inglesi erano l'80,8%, quelle francesi il 5,6%, quelle tedesche il 3,3%, quelle italiane l'1,5%. Uno studio del 1971 sull'uso di parole native o importate nei quotidiani mostrò che le parole native giapponesi erano tra il 26,6% e il 43,9%, quelle sino-giapponesi tra il 50,7% e il 65,3%, quelle straniere tra il 12% e il 12,7%".

Oltre a supporti cartacei (i miei preferiti: giapponese-italiano della casa editrice Shogakukan, giapponese-inglese della casa editrice Kenkyusha, dizionario monolingue Daijirin), è Internet a darci molte risorse gratuite, tra le quali segnalo: La pagina di Jim Breen offre ricchi dizionari generici e tecnici e in più strumenti per la ricerca dei sinogrammi e la computazione dei testi; Una comoda raccolta di dizionari (en/jp, jp/en e monolingue) a cura della casa editrice Sanseido; Un sito analogo ma della Daijirin . Ci si può inoltre avvalere dei numerosi forum presenti in rete.

Nel tradurre Maruo Suehiro mi sono avventurato nelle ricerche più laboriose. Due esempi: a un certo punto un personaggio dice una frase che mi sembrava incomprensibile usando parole che non trovavo da nessuna parte. Girando su Internet m'imbatto in un BBS su Maruo. Allora scrivo che sono il traduttore italiano e riporto la frase "misteriosa". Tempo qualche ora mi rispondono spiegandomi che ci sono dei termini del dialetto di Nagasaki, città natale di Maruo.

Sempre nella stessa opera trovo un frontespizio che sembra riprendere un stampo ukiyo-e. Vorrei capire cosa sta citando. Vedo che in basso a sinistra c' è il sigillo dell'autore originale. Non del tutto leggibile. Allora penso bene di chiedere aiuto al mio ex professore di Storia dell'Arte Giapponese, Giancarlo Calza. Il quale sentenzia che appartiene a tale Kuniyoshi. Allora scartabello svariati libri ma di questa immagine non c'è traccia. Passo su Internet e trovo un bel sito dedicato all'ukiyo-e che spiega leggere le stampe di questo periodo. Da questi dati arrivo a trovare un altro sito che elenca i sigilli degli autori e scopro che non si tratta di Kuniyoshi ma del suo allievo Yoshitoshi. In questa ricerca trovo varie informazioni, ma su qualche punto ho ancora dei dubbi, finché arrivo a un forum sull'ukiyo-e a cui chiedo notizie sull'opera e il giorno dopo qualcuno mi risponde dandomi la descrizione completa di cui avevo bisogno.

Personalmente mi occupo di fumetti giapponesi e racconterò di quell'ambiente.

Per tradurre una lingua così complessa ci s'immagina che chi lo fa sia adeguatamente preparato. So per esperienza che per ragioni di costi e di tempi alcuni fumetti arrivano nella versione italiana attraverso questo percorso: l'opera originale viene affidata a una coppia (solitamente ragazzo italiano e ragazza giapponese): la ragazza traduce in un italiano appena leggibile e il ragazzo gli dà le "aggiustatine" del caso. Uso questo termine perché non si può parlar certo di “proof reading” (correzione bozze) in quanto questa persona non conosce il giapponese oppure ne sa qualcosa ma non abbastanza da fare direttamente il lavoro di traduzione. Il testo in italiano arriva poi a un adattatore della casa editrice stessa che lo rielabora a suo gusto. Se nei baloon non ci stanno tutte le parole qualcosa viene tagliato. Della mia esperienza formativa posso dire che all'università si fa già poco esercizio sulla traduzione letteraria e, almeno ai miei tempi, nessun lavoro sul metalinguaggio del fumetto. Come in altri settori gran parte del mestiere s'impara sul campo.

Alla Mostra del Cinema di Venezia le case di produzione giapponese mandano solitamente la loro cartella stampa e lo script per i sottotitoli tradotto in inglese. "Fornendo loro la traduzione non possono rivendicare sfasature" mi è stato detto, ma invece di affidarsi a un traduttore dal giapponese, bisogna solo sperare che in Giappone abbiamo buoni traduttori verso l'inglese e che la persona che prende in mano questa versione (che di mestiere non fa il traduttore) sappia bene l'inglese. Troppe interpolazioni, a mio vedere.

Nel mio caso, mi recai alla fiera del fumetto di Lucca. Presenti direttori e responsabili di testata entrai in contatto con la Panini, sezione Planet Manga. "Che esperienze hai?", nessuna - risposi - ma sono laureato in lingue orientali. "Ah beh, non conta molto", mi fu detto. Però li convinsi a farmi fare una prova di traduzione e alla fine mi aggiudicai la resa in italiano del romanzo "G-Saviour", due volumi e una manciata di mesi di lavoro, poi più nessun contatto. Nel contempo presi contatti con la Coconino Press e dopo un'altra prova di traduzione (gli esami non finiscono mai) mi fu affidato il volume.

Il lavoro della traduzione: approccio e problematiche:

Il lavoro della traduzione: approccio e problematiche: Davanti a un testo associato a immagini ci troviamo agevolati nel comprendere le linee essenziali dell'intreccio, la difficoltà che questa lingua, a differenza dei fumetti italiani, abbraccia tutti i registri: alto, basso; tutti gli stili: colloquiale, ricercato e i modi espressivi: standard, dialettale e slang. Nel giapponese hanno caratteristiche proprie anche il linguaggio maschile e femminile, le forme onorifiche (di rispetto e di umiltà). Nella resa italiana il non agevole compito di ricreare tutte queste situazioni e la necessità di conoscere il sottobosco del linguaggio non-standard.

Un ruolo a mio avviso importante sono le note al testo, a esplicitare una realtà diversa della nostra nei suoi gesti, rituali e quel contesto storico, culturale, filosofico e religioso, in una parola il mondo che vi viene raccontato attraverso parole e immagini, un mondo che nel raccontarsi ha come presupposto di essere conosciuto nelle sue linee essenziali e nel suo background, cosa spesso lontana dalle conoscenze del lettore italiano. Compito del traduttore quello di cogliere citazioni e riferimenti e raggiungere il suo scopo attraverso note brevi ma essenziali che non appesantiscano le tavole, non si ha quindi lo spazio presente in testo in prosa o poesia.

Un altro problema sono le onomatopee di cui gli autori giapponesi fanno largo uso. Scrive Massimiliano Crippa nel sito Nipponico: "Per l'importanza del simbolismo sonoro e dell'onomatopea nel linguaggio, i linguisti giapponesi hanno studiato il fenomeno molto meglio dei loro colleghi occidentali. Essi distinguono tre categorie di espressioni sinestetiche: quelle definite giseigo imitano i suoni della natura (gata gata, un tintinnio; pyu pyu, il sibilo del vento; zaa zaa, pioggia incessante); quelle definite gitaigo raffigurano stati, modi o condizioni del mondo esterno (yobo yobo, tremolante; kossori, furtivo; pittari, calzare perfettamente, combaciare; guzu guzu, indugiare); quelle definite gizyogo simbolizzano condizioni mentali o sensazioni (chiku chiku, pungente; ira ira, nervoso). Il simbolismo sonoro ha una grande importanza, perché molti verbi giapponesi sono poco specifici. Ad esempio, naku copre tutti i tipi di pianto (waa waa naku, piangere come un bambino; kusun kusun naku, singhiozzare; oi oi naku, piangere rumorosamente), warau un termine generico per ridere (ha ha ha to warau, ridere; wa ha ha to warau, schernire; ku(tsu) ku(tsu) to warau, ridacchiare, ridere trattenendosi; gera gera warau, ridere nervosamente; nita nita warau, risolino, ridere con il viso; niko niko to warau, sorridere; nikori to warau, sorridere, solo una volta). Le forme gutturali simbolizzano la fine improvvisa dell'azione, la rapidità (dosatto, lasciar cadere bruscamente; kurutto, girarsi di scatto). Le forme nasali producono un senso di risonanza prolungata o di ritmicità (karan, schiocco; dokan, rimbombo). Le vocali lunghe esprimono un senso di continuità e di azione prolungata (zudon, sparo prolungato). La versione dura di un'onomatopea esprime un'azione debole e viceversa: ton ton, bussare leggermente, e don don, bussare con forza.

La qualità delle vocali correlata con il fenomeno descritto. Vocali forti sono associate con attività che riguardano piccoli oggetti e viceversa: il suono kiin un fischio acuto proveniente da un piccolo oggetto metallico, mentre kan il suono di una campana; un fischietto farà pippii, mentre il fischio di una nave a vapore sarà poppo. Una capra farà me e una mucca mo; gero gero il gracidio di una rana, goro goro il “rombo di un tuono”.

Nei volumi della Coconino Press con cui collaboro le onomatopee non vengono tradotte ma semplicemente translitterate. Il direttore di testata Igort in una intervista sostiene: "Perché dovremmo tradurre secondo il gusto inglese (americano) una serie di suoni concepiti da autore giapponese? E' corretto secondo te? Nel primo volume di Maruo (Il vampiro che ride, N.d.R.) per esempio abbiamo tenuto i suoni in giapponese avvicinando agli ideogrammi, in piccolo, una traduzione del suono perché Maruo utilizza uno stile estremamente grafico".

Strumenti della traduzione: documentazione (libri, dizionari, internet):

La lingua giapponese presenta uno dei più vasti lessici esistenti. Si stimano circa trecentomila lemmi. In più si contano innumerevoli forestierismi (gairago) presi prevalentemente dall'inglese e non presenti nei vocabolari normali. Uno studio del 1964 sull'uso di parole straniere su un gran numero di riviste mostrò che: "di tutte le parole straniere usate, quelle inglesi erano l'80,8%, quelle francesi il 5,6%, quelle tedesche il 3,3%, quelle italiane l'1,5%. Uno studio del 1971 sull'uso di parole native o importate nei quotidiani mostrò che le parole native giapponesi erano tra il 26,6% e il 43,9%, quelle sino-giapponesi tra il 50,7% e il 65,3%, quelle straniere tra il 12% e il 12,7%".

La lingua giapponese presenta uno dei più vasti lessici esistenti. Si stimano circa trecentomila lemmi. In più si contano innumerevoli forestierismi (gairago) presi prevalentemente dall'inglese e non presenti nei vocabolari normali. Uno studio del 1964 sull'uso di parole straniere su un gran numero di riviste mostrò che: "di tutte le parole straniere usate, quelle inglesi erano l'80,8%, quelle francesi il 5,6%, quelle tedesche il 3,3%, quelle italiane l'1,5%. Uno studio del 1971 sull'uso di parole native o importate nei quotidiani mostrò che le parole native giapponesi erano tra il 26,6% e il 43,9%, quelle sino-giapponesi tra il 50,7% e il 65,3%, quelle straniere tra il 12% e il 12,7%". Oltre a supporti cartacei (i miei preferiti: giapponese-italiano della casa editrice Shogakukan, giapponese-inglese della casa editrice Kenkyusha, dizionario monolingue Daijirin), è Internet a darci molte risorse gratuite, tra le quali segnalo: La pagina di Jim Breen offre ricchi dizionari generici e tecnici e in più strumenti per la ricerca dei sinogrammi e la computazione dei testi; Una comoda raccolta di dizionari (en/jp, jp/en e monolingue) a cura della casa editrice Sanseido; Un sito analogo ma della Daijirin . Ci si può inoltre avvalere dei numerosi forum presenti in rete.

Nel tradurre Maruo Suehiro mi sono avventurato nelle ricerche più laboriose. Due esempi: a un certo punto un personaggio dice una frase che mi sembrava incomprensibile usando parole che non trovavo da nessuna parte. Girando su Internet m'imbatto in un BBS su Maruo. Allora scrivo che sono il traduttore italiano e riporto la frase "misteriosa". Tempo qualche ora mi rispondono spiegandomi che ci sono dei termini del dialetto di Nagasaki, città natale di Maruo.

Sempre nella stessa opera trovo un frontespizio che sembra riprendere un stampo ukiyo-e. Vorrei capire cosa sta citando. Vedo che in basso a sinistra c' è il sigillo dell'autore originale. Non del tutto leggibile. Allora penso bene di chiedere aiuto al mio ex professore di Storia dell'Arte Giapponese, Giancarlo Calza. Il quale sentenzia che appartiene a tale Kuniyoshi. Allora scartabello svariati libri ma di questa immagine non c'è traccia. Passo su Internet e trovo un bel sito dedicato all'ukiyo-e che spiega leggere le stampe di questo periodo. Da questi dati arrivo a trovare un altro sito che elenca i sigilli degli autori e scopro che non si tratta di Kuniyoshi ma del suo allievo Yoshitoshi. In questa ricerca trovo varie informazioni, ma su qualche punto ho ancora dei dubbi, finché arrivo a un forum sull'ukiyo-e a cui chiedo notizie sull'opera e il giorno dopo qualcuno mi risponde dandomi la descrizione completa di cui avevo bisogno.

Non mi aspettavo questa cosa della coppia che traduce, mi sembra una cosa poco seria...

Ora ho un'opinione migliore degli editori italiani! u.u

Il mercato è ristretto, la domanda bassissima: le prospettive di lavoro che si possono stimare, sono oltremodo deprimenti.

Davvero...fa riflettere tutto questo. Crisi a parte.

Su dai, non penso che fare il traduttore di una casa editrice sia l'unico sbocco a cui puoi puntare, penso anzi che conoscere bene una lingua come il Giapponese possa offrirti ampie possibilità di lavoro (visto che non penso ci siano molti italiani che studino il Giapponese), e quindi credo ci sia molto meno concorrenza rispetto ad altre attività con un mercato assai più ampio.

Per la traduzione, non mi ricordo se fosse stato Colpi a dire che da lui ogni lavoro veniva ri-tradotto per quattro o più volte prima di essere stampato. Forse 4 volte è esagerato ma penso che tradurre più volte ad opera di diverse persone possa rendere un miglior lavoro

Se è così che lavorano tutti, allora non mi meraviglia la crisi delle vendite. Preferirei pagare di più ma avere un prodotto fatto con tutti i crismi...

Trovo la questione particolarmente interessante, perchè mi piacciono moltissimo le lingue (devo dire di essere molto portato all'apprendimento di idiomi diversi: modestamente, non sono lontano dall'essere bilingue con l'inglese, e potrei imparare con relativa facilità altre lingue, se mi iscrivessi a qualche corso).

Sospettavo da tempo che i traduttori italiano-giapponese scarseggiassero, il che è piuttosto triste.

A parer mio, leggere la stessa opera (in questo caso un manga), oppure vederla, ascoltarla ecc. è un esperienza che varia con il passaggio a un'altra lingua.

Per questo mi da fastidio che la pratica giapponese->inglese->italiano, accettabile nel fansub, venga usata anche dalle grandi case editrici. La possibilità che qualcosa rimanga "lost in translation", come si suol dire, aumenta con ogni passaggio. Per questo voglio imparare il giapponese come ho fatto con l'inglese: per avere un rapporto quanto più diretto possibile con ciò che leggo, vedo o ascolto.

Male.

Sono studentessa al terzo anno alla Ca' Foscari, e devo dire che è oltremodo scoraggiante, questa testimonianza. Sopratutto, lo è constatare come il pezzo di carta che sto cercando di guadagnarmi alla fine non conti poi così tanto...e che le case editrici non mostrano tantissimo interesse a cercare nuovi traduttori...

a chi lo dici...io mi sono laureato nel 2007, sono 3 anni che mando e rimando curriculum alle case editrici con prove di traduzioni mie (nella fattispecie, il primo capitolo del primo romanzo di trinity blood, comprato apposta...) e non mi ha mai risposto nessuno...-.-...

Ma scrivere più in piccolo no?

capisco come a molti la questione della "ragazza giappa, ragazzo italiano" possa aver dato l'impressione di una fan-translation "professionale"

Così avrebbe senso. Insomma un/una giapponese che parla italiano e un/una italiano/a che parla giapponese avrebbero la possibilità di intendersi benissimoe lavorare egregiamente, con 2 lingue in comune a disposizione!

Sapere che il tutto viene fatto molto più "alla carlona" è deprimente.

La storia poi delle parti tagliate per problemi di spazio ha veramente del paranormale. Oh la traduzione la faranno con le tavole davanti lo vedranno se c'entra, no?!

I fan dovrebbero chidere traduzioni fedeli senza censure, omissioni o italianizzazioni invece di insistere solamente sui formati benche non esenti da critiche.

leggendo i volumi si capisce facilmente quando un traduttore "ama" il suo lavoro, come si vede abbastanzza chiaramente la differenza tra una modifica dell'opera per mancanza di impegno e quelle imposte delle case editrici per facilitare la vendità del prodotto.

sono stufo di vedere opere devastate dalla superficialità dei curatori e soppratutto non vedo margini di miglioramento in questo senso per il futuro.

Cmq, ripeto, una traduzione davvero seria e professionale (e non so fino a che punto rientri il fumetto in tale ambito) prevede la stretta cooperazione di due traduttori madrelingua; lo so per certo visto che il mio fratellino giramondo (ora docente universitario di traduzione e interpretazione) ha tradotto/sottotitolato quintali di film per aziende del settore (soprattutto in Francia) e ovunque si procede così, coi due traduttori che comunicano e si consultano per l'adattamento di ogni passaggio importante e/o poco chiaro (soprattutto per quel che riguarda i modi di dire, e facile che si creino fraintendimenti).

>Se nei baloon non ci stanno tutte le parole

> qualcosa viene tagliato

ROTFL!

Non mi piace questo modo di ragionare e lavorare. Praticamente è come se le onomatopee che usiamo regolarmente siano italiane perché da tutti conosciute in quella forma (poco importa se formalmente siano in inglese).

Vorrei far notare che nell'articolo si dice che "per ragioni di costi e di tempi ALCUNI fumetti" vengono tradotti in quel modo. Ma credo che normalmenre la traduzione avvenga con traduttori che conoscono entrambe le lingue.

Di solito nei manga scrirvono che è stato tradotto da tizio (italiano) con la collaborazione di un giapponese.

@SnowChild

Sono nella tua stessa situazione; anche io al terzo anno, e mi viene male a leggere di tutto ciò... ç^ç

O avete culo e raccomandazioni oppure prima fate esperienza, magari lavorando gratis per farvi un curriculum...

La traduzione è un compito difficile, perchè bisogna arrivare a compromessi ovvero rendere comprensibile una frase in un altra lingua.Tradurre letteralmente non si può perchè è illeggibile, perciò si adatta, cercando di far perdere il meno possibile dell'immediatezza della frase. Il loro lavoro è quello.

Leggendo qualche scan qualche volta mi sono imbattuto in errori grammaticali molto grossolani, probabilmente tradotti dall'inglese, non venivano coniugati neanche i verbi, invece i traduttori di professione devono tenere conto della grammatica, specialmente nella nostra lingua, che mi hanno detto essere una delle più difficili.

Peccato comunque che i manga in italia siano tradotti a questo modo.

Per tutti comunque, provate a prendere qualunque manga e leggete la pagina che indica chi ci ha lavorato, nella sezione traduzione ci sono sempre due nomi, e uno è appunto giapponese, mica è una novità.

Wow *sarcastico* ^^" ma che bella cosa

Quella del traduttore di manga è una carriera che non mi dispiacerebbe intraprendere, anche se a quanto vedo i presupposti non sono poi così rosei...

Non capisco tutti questi commenti sconvolti, è ovvio che ci sia un adattatore che renda più sciolto e comprensibile il testo definitivo...

Ovvio che nei casi (che dovrebbero essere pochini) di differenze tra italiano e inglese si deve preferire la versione italiana, anche quando traduci un comic.

forse è per quello che c'è sempre una differenza tra le versioni manga e le versioni anime .

spero che facciano un articolo per le traduzione degli anime

Quasi sempre con approssimazione?

Per quanto riguarda il discorso delle onomatopee, la cosa non è facile da risolvere: ogni lingua ha un modo diverso di tradurre i suoni in parole...

@bob71

gli stravolgimenti dei dialoghi italiani degli anime secondo me sono causati dalle censure, adattamenti per bambini degli adattatori.

I traduttori italiani non hanno colpe, anche perchè se non sbaglio gli anime in italia arrivano assieme ai dialoghi tradotti in inglese dai traduttori giapponesi.

La censura è un'altra nota dolente tutta italiana che completa un quadro complessivo tutt'altro che incoraggiante! Una regola che seguo e che vale per tutti coloro che non conoscono il giapponese è quella di vedere i dvd sottotitolati in inglese. Un esempio su tutti l'ultima edizione di Akira, fra la versione inglese e quella italiana si ha l'impressione di vedere due film diversi!!!

Sulle onomatopee nei manga sono perfettamente daccordo con te!

Invece in serie come "Lady Oscar", "Emma", ma anche "Gundam" ritengo un grave errore mantenerli.

Ma come? Allora cosa serve? o.O

Ma vabbè, stiamo parlando della Panini

Per le onomatopee sono d'accordo, non ha senso tradurle.

Noto con piacere che non sono l'unico a pensare che alcune traduzioni siano proprio campate per aria

@Smooth Criminal

<i>Io se leggo una onomatopea giapponese non capisco subito a cosa si riferisce, certo lo posso intuire, ma non ho l'effetto immediato, ed è quello che conta</i>

Perché, con le onomatopee italiane hai l'effetto immediato? Leggi "tap tap tap" e pensi a qualcuno che sta camminando? Dove mai si è sentito uno che camminando fa "tap tap tap"? Ci sono suoni irriproducibili a lettere, quindi tanto vale tenere le onomatopee originale, tanto che tipo di suono è lo si capisce dal contesto (esempio: è disegnata una persona che cammina, perciò il suono è quello dei passi).

@Emuetto-san

<i>Non lasciano chan, kun e san semplicemente perché in italiano non vogliono dire una beneamata mazza.</i>

E chi se ne frega, gli onorifici sono spesso utili ai fini della trama, e quando sono indispensabili si cerca di tradurli in modo obbrobrioso. Basta lasciarli, così risolviamo sti problemi.

San comunque non vuol dire formalmente signore o signora è una di quello espressioni di cortesia tipiche del Giappone, come i vezzeggiativi kun e chan che si possono usare anche in casi di forte amicizia. Ma tradurli è sbagliatissimo visto che non sono il nostro signor o signora.

Per il modo di tradurre i manga è un modo che non concepisco ma beh.

San può benissimo essere tradotto con signor/a.

Inoltre il fatto che tali suffissi non siano chiari in italiano non implica che debbano essere eliminati. Sta al traduttore mettere una nota a fondo pagina o inserire una spiegazione a fine volume. Inoltre a mio avviso è meglio scrivere Tarochan che Taruccho... che fa letteralmente schifo in italiano.

E ricorda l'ignoranza del lettore non è una giustificazione. Il traduttore deve renderti comprensibile il testo ma non vuol dire che debba togliere cose solo perché chi legge magari non le capisce. Esempio stupido Mikami di death note si riferisce sempre a Light con Okamisama che in italiano è stato tradotto con dio. In giapponese Okamisama è diverso da Kami perché okamisama fa capire che chi parla nutre una riverenza quasi maniacale e a dir poco assoluta nei confronti di Light e a mio avviso mettere Dio in italiano fa perdere questo senso di totale e viscerale devozione, ma questo è un mio personale punto di vista. E lo stesso vale per il Kun, il Chan, il Domo ecc.

Il problema infatti del tradurre il giapponese è il fatto che il giapponese è pieno di particelle intraducibili che però danno mille sfumature a chi legge. Cose che in italiano non esistono.

Mi hai rubato le parole di bocca un'altra volta

Comunque aggiungo che le onomatopee in un manga hanno anche una funzione grafica, fanno parte del disegno, toglierle per sostituirle con i caratteri latini equivale a deturpare il disegno dell'autore. Poi non ci vuole un genio a capire che "nyaa" è il verso di un gatto, "bam" è uno sparo, "ta ta ta" è il rumore dei passi eccetera, si capisce tranquillamente dal disegno e se proprio uno non capisce cito Kuro Ookami: <i>l'ignoranza del lettore non è una giustificazione</i>

Stessa cosa per i vari suffissi, se si riesce a trovare una giusta traduzione andrebbero tradotti, altrimenti si mette una nota a fondo pagina

La nota a margine è un buon compromesso, ma personalmente la trovo poco elegante.

<br>

Per i dialoghi non è detto che vada sempre bene perché se il dialogo in questione non presenta forme grammaticali che denotano cortesia, rispetto o altro tu non stai traducendo in modo corretto il testo ma lo stai modificando. Io posso usare con un mio amico il suo nome seguito dal san o se è più piccolo di me o una ragazza potrei usare chan o kun ma usare sempre e comunque nella frase una forma piana o con la forma cortese in MASU e tu non potresti adattarmi il dialogo come dici sopra perché cosi alteri il testo. In questo caso come traduci? Chan Kun o San servono perché ti fanno capire al volo anche il tipo di rapporto. Ma tradurre in italiano con una forma vezzeggiativa del nome,beh a mio avviso fa un po schifo...

Inoltre un testo pieno di note e indici rende la lettura poco scorrevole.

Non sempre c'è una corrispondeza diretta tra vocaboli di lingue diverse e il caso del san credo sia uno di questi.

Comunque tradurlo con signore non è poi così sbagliato, ovvio che in italiano signor di solito è riferito agli adulti mentre in giapponese assume anche altre funzioni.

Secondo me la soluzione è tradurre san con signor nel caso di estranei e superiori e con dialoghi che denotano rispetto nel caso di amici.

In fin dei conti anche se il dialogo giapponese in cui compare "san" è in forma piana, non sarà mai rude, quindi in italiano può essere reso con dialoghi che esprimono rispetto.

Per quanto riguarda chan e kun trovo che sia simpatico e abbastanza fedele con l'originale tradurli in italiano con i vezzeggiativi e i nomignoli. Questa cosa è stata fatta in dr slump e arale (Tarou-kun = Tarolino

Il non tradurre certi termini estranei alla lingua di destinazione secondo me rende stilisticamente meno bella la traduzione e meno comprensibile il significato per un lettore che ha meno familiarità con certe cose.

Ancora pienamente d'accordo con te Nekomajin <img class="emoticons" src="/images/Emoticons/suprised.gif" alt="" title="

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.