Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Made in Abyss

8.5/10

È proprio il caso di dirlo: ci sono cascata anche io (nell’Abisso). Dopo mesi e mesi che ne sentivo parlare solo in termini positivi, sono finalmente riuscita a recuperare “Made in Abyss”. E che recupero! Era veramente da tempo che un’opera non mi colpiva in maniera così globalmente positiva, e se dovessi trovare un modo per definire questo prodotto, sarebbe: un film Ghibli che incrocia “Madoka Magica” e poi va oltre, proseguendo per la sua strada.

Ma andiamo con ordine.

Riko è una giovanissima esploratrice, e vive in un orfanotrofio che si occupa di accudire, crescere e addestrare i bambini che nella Città sull’orlo dell’Abisso sono rimasti senza una famiglia. Ogni esploratore è dotato di un fischietto che, a seconda del colore, ne decreta il rango: in ordine crescente di importanza sono rosso, blu, viola, nero e bianco. Riko è un fischietto rosso, ma è sveglia, ingegnosa e assolutamente determinata a farsi strada nell’Abisso, per scovare tesori e uguagliare le gesta di sua madre Lyza, un fischietto bianco. Nel corso di una esplorazione a profondità bassa, viene attaccata da un mostro di norma estraneo a quella zona, ma viene miracolosamente salvata da un giovane ragazzo-robot, che ha del tutto perso i ricordi di come sia arrivato lì e perché, e che verrà soprannominato “Reg” dalla giovane. L’affiatamento tra i due cresce molto in fretta, sino a che, in seguito ad alcuni avvenimenti, Riko e Reg decideranno di avventurarsi nell’Abisso da soli, per arrivare sino al fondo.

Dopo un ottimo primo episodio, la serie fatica un po’ a ingranare e a trovare il suo ritmo, e nei primi cinque-sei episodi l’interesse è a tratti altalenante. Soprattutto, la storia per partire si lascia dietro delle vere e proprie falle logiche, che, seppur piccole, lasciano un po’ interdetti, ma fortunatamente questo genere di espedienti non verrà assolutamente più utilizzato in seguito. Anzi, si può dire che più le vicende proseguono, più è possibile vedere come sia la trama ad essere cucita sui personaggi, e non viceversa. È tutto narrato con una naturalezza e una verosimiglianza incredibili, perché più che sui discorsi, sulle spiegazioni - che a tempo debito vengono fornite - ci si concentra sulle emozioni, sulla visione del mondo di ciascuno dei personaggi e sul loro modo di affrontare ogni situazione. Ci sono varie questioni che quest’opera pone, senza tuttavia avere la pretesa di dare alcuna risposta: cos’è l’ambizione? L’ambizione è una cosa positiva? O negativa? E la vita? È meglio vivere soffrendo oppure ottenere una morte dignitosa? Quanto in là ci si può spingere per progredire? L’anime pone, in maniera non invasiva e molto sottile, queste e altre domande, ma non offre altrettante risposte: il suo intento non sono i discorsi motivazionali, le riflessioni esistenziali, la morale. “Made in Abyss” non vuole, per ora, avere alcun tipo di morale, ma si limita a chiedere, sperando di far partire una riflessione nello spettatore, che in base alla sua esperienza, alle sue credenze e ai suoi valori saprà trovare - o forse no - la propria risposta e vivere a modo suo i vari momenti della storia.

Come ho detto, definirei questo prodotto come una sorta di mix tra un Ghibli e “Madoka Magica”. Questo perché, specie per la prima metà della serie, la storia si dipana in queste atmosfere quasi favolistiche, intrise di magia e che, anche attraverso il punto di vista ottimistico di Riko, lo spettatore percepisce come incantate. Sembra tutto una grande avventura in una campagna un po’ pericolosa, dove sì ci sono dei rischi, c’è da stare attenti, ma il pericolo non è mai tangibile. Anzi: spesso e volentieri i mostri sono quasi delle chiazze di colore in lontananza, e, anche quando si avvicinano, non fanno mai realmente paura. Bastano un po’ di astuzia e allenamento e la via di fuga si trova, il pericolo passa, le difficoltà si superano.

Giusto? Quasi.

Perché, per l’appunto, per un certo periodo di tempo lo spettatore è portato a percepire il mondo e l’Abisso in una certa maniera. Ma poi la musica cambia, e cambia in maniera improvvisa. Il miglior termine che mi viene in mente è “shift”: si tratta di qualcosa di repentino, non prevedibile, che lascia spiazzati e fa capire che quanto visto sino a quel momento era solo il riscaldamento. Le danze incominciano ora, e c’è da armarsi di fegato e pazienza, perché non esisterà più nulla di impensabile. E tutto questo, ancora, accade non con le parole, ma con le emozioni, perennemente rafforzate da una narrazione visiva solida che utilizza sapientemente flashback, sogni, ricordi per comunicare allo spettatore come i personaggi si sentono, cosa provano e cosa hanno provato. E ciò è quasi sempre immensamente più importante di quel che sta avvenendo in quel momento.

Tutto ciò avviene all’interno di un Abisso che è molto più di un semplice “buco”. Molto più di un generico “luogo pericoloso” che i nostri prodi dovranno attraversare per giungere alla loro meta. Anzi, l’Abisso è più che mai vivo, viene costruito come dotato di qualcosa che, se ancora è presto per definire “volontà”, assomiglia senz’altro a un istinto. Questo “qualcosa” si riflette in tutto ciò che dell’Abisso è parte, dalla flora alla fauna, alle persone che si avventurano al suo interno, e che ne subiscono la “maledizione”: una serie di sintomi che gli esploratori accusano solamente nel momento della risalita, e che si aggravano in maniera considerevole a mano a mano che si scende nei vari livelli.

Aggiungiamo al mix due protagonisti assolutamente veri, vivi, che si compensano a vicenda senza essere delle macchiette e senza mancare di dignità personale. Abbiamo Riko, giovane esploratrice ingegnosa e instancabile, ottimista, fisicamente poco abile e pericolosamente spericolata. Al suo fianco troviamo Reg, ragazzino quieto, un po’ timido, incapace di prendere decisioni in maniera rapida ma dalla forza straordinaria e dalle infinite risorse. Il loro rapporto - che per il momento ammicca solo in maniera blanda alla romance - è di forte dipendenza reciproca, ed è bello vedere come i momenti in cui per vari motivi il focus si sposta su uno solo di loro siano utili per due motivi: da un lato fornire loro una dignità individuale come personaggi, facendoli crescere, dall’altro mostrare come in nessun modo uno dei due potrebbe mai proseguire senza l’altro.

A Riko e Reg si affianca un buon cast di comprimari, con le punte di diamante in Ozen e Nanachi. Sono tutti parte integrante dell’opera, in vari modi, e la storia fa intuire che non pochi di loro avremo modo di incontrarli di nuovo in futuro, anche in seguito alla conclusione dell’arco narrativo a loro dedicato.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, siamo veramente di fronte a qualcosa di strabiliante. Da un lato gli sfondi favolistici di stampo Ghibli, che si incupiscono sempre più col passare degli episodi, dall’altro una colonna sonora strepitosa, che accompagna ogni momento della narrazione in maniera assolutamente equilibrata, senza mai prendere del tutto il sopravvento. Mi ha lasciata ammaliata a dir poco, e, se mai ci sarà modo di avere questo anime in Italia, spero in una edizione con colonna sonora.

Nota di assoluto merito anche alla regia, curata sin nei minimi dettagli già dalla opening, e che non si fa scrupolo di mostrare scene anche molto crude, o pesanti, senza mai banalizzarle o renderle fini a sé stesse, ma sempre con lo scopo di trasmettere qualcosa. Merito anche del doppiaggio eccezionale che questo anime ha avuto la fortuna di avere, giacché spesso la differenza fra il tragico e l’imbarazzante la fa proprio la recitazione.

In conclusione: “Made in Abyss” è un prodotto vivo. È un anime in cui i personaggi si muovono da soli, in cui la trama - eccetto per le situazioni di cui ho fatto menzione all’inizio - non ha bisogno di una mano esterna che intervenga con qualche deus ex machina, giacché la storia si dipana in maniera spontanea in base a ciò che i suoi attori vogliono e fanno.

Non è un prodotto perfetto, e, sebbene io ne parli in termini così positivi ed entusiastici, anche dargli 9 sarebbe come riconoscere che sta un gradino sotto la perfezione. Questo, a mio avviso, non è per il momento possibile: si tratta solo di una stagione di dodici episodi, che seppur molto, molto buona, rimane una prima stagione. Opto quindi per l’otto e mezzo: ne riconosco i meriti e ne sottolineo le incredibili potenzialità, attendendo trepidante la seconda stagione.

Ma andiamo con ordine.

Riko è una giovanissima esploratrice, e vive in un orfanotrofio che si occupa di accudire, crescere e addestrare i bambini che nella Città sull’orlo dell’Abisso sono rimasti senza una famiglia. Ogni esploratore è dotato di un fischietto che, a seconda del colore, ne decreta il rango: in ordine crescente di importanza sono rosso, blu, viola, nero e bianco. Riko è un fischietto rosso, ma è sveglia, ingegnosa e assolutamente determinata a farsi strada nell’Abisso, per scovare tesori e uguagliare le gesta di sua madre Lyza, un fischietto bianco. Nel corso di una esplorazione a profondità bassa, viene attaccata da un mostro di norma estraneo a quella zona, ma viene miracolosamente salvata da un giovane ragazzo-robot, che ha del tutto perso i ricordi di come sia arrivato lì e perché, e che verrà soprannominato “Reg” dalla giovane. L’affiatamento tra i due cresce molto in fretta, sino a che, in seguito ad alcuni avvenimenti, Riko e Reg decideranno di avventurarsi nell’Abisso da soli, per arrivare sino al fondo.

Dopo un ottimo primo episodio, la serie fatica un po’ a ingranare e a trovare il suo ritmo, e nei primi cinque-sei episodi l’interesse è a tratti altalenante. Soprattutto, la storia per partire si lascia dietro delle vere e proprie falle logiche, che, seppur piccole, lasciano un po’ interdetti, ma fortunatamente questo genere di espedienti non verrà assolutamente più utilizzato in seguito. Anzi, si può dire che più le vicende proseguono, più è possibile vedere come sia la trama ad essere cucita sui personaggi, e non viceversa. È tutto narrato con una naturalezza e una verosimiglianza incredibili, perché più che sui discorsi, sulle spiegazioni - che a tempo debito vengono fornite - ci si concentra sulle emozioni, sulla visione del mondo di ciascuno dei personaggi e sul loro modo di affrontare ogni situazione. Ci sono varie questioni che quest’opera pone, senza tuttavia avere la pretesa di dare alcuna risposta: cos’è l’ambizione? L’ambizione è una cosa positiva? O negativa? E la vita? È meglio vivere soffrendo oppure ottenere una morte dignitosa? Quanto in là ci si può spingere per progredire? L’anime pone, in maniera non invasiva e molto sottile, queste e altre domande, ma non offre altrettante risposte: il suo intento non sono i discorsi motivazionali, le riflessioni esistenziali, la morale. “Made in Abyss” non vuole, per ora, avere alcun tipo di morale, ma si limita a chiedere, sperando di far partire una riflessione nello spettatore, che in base alla sua esperienza, alle sue credenze e ai suoi valori saprà trovare - o forse no - la propria risposta e vivere a modo suo i vari momenti della storia.

Come ho detto, definirei questo prodotto come una sorta di mix tra un Ghibli e “Madoka Magica”. Questo perché, specie per la prima metà della serie, la storia si dipana in queste atmosfere quasi favolistiche, intrise di magia e che, anche attraverso il punto di vista ottimistico di Riko, lo spettatore percepisce come incantate. Sembra tutto una grande avventura in una campagna un po’ pericolosa, dove sì ci sono dei rischi, c’è da stare attenti, ma il pericolo non è mai tangibile. Anzi: spesso e volentieri i mostri sono quasi delle chiazze di colore in lontananza, e, anche quando si avvicinano, non fanno mai realmente paura. Bastano un po’ di astuzia e allenamento e la via di fuga si trova, il pericolo passa, le difficoltà si superano.

Giusto? Quasi.

Perché, per l’appunto, per un certo periodo di tempo lo spettatore è portato a percepire il mondo e l’Abisso in una certa maniera. Ma poi la musica cambia, e cambia in maniera improvvisa. Il miglior termine che mi viene in mente è “shift”: si tratta di qualcosa di repentino, non prevedibile, che lascia spiazzati e fa capire che quanto visto sino a quel momento era solo il riscaldamento. Le danze incominciano ora, e c’è da armarsi di fegato e pazienza, perché non esisterà più nulla di impensabile. E tutto questo, ancora, accade non con le parole, ma con le emozioni, perennemente rafforzate da una narrazione visiva solida che utilizza sapientemente flashback, sogni, ricordi per comunicare allo spettatore come i personaggi si sentono, cosa provano e cosa hanno provato. E ciò è quasi sempre immensamente più importante di quel che sta avvenendo in quel momento.

Tutto ciò avviene all’interno di un Abisso che è molto più di un semplice “buco”. Molto più di un generico “luogo pericoloso” che i nostri prodi dovranno attraversare per giungere alla loro meta. Anzi, l’Abisso è più che mai vivo, viene costruito come dotato di qualcosa che, se ancora è presto per definire “volontà”, assomiglia senz’altro a un istinto. Questo “qualcosa” si riflette in tutto ciò che dell’Abisso è parte, dalla flora alla fauna, alle persone che si avventurano al suo interno, e che ne subiscono la “maledizione”: una serie di sintomi che gli esploratori accusano solamente nel momento della risalita, e che si aggravano in maniera considerevole a mano a mano che si scende nei vari livelli.

Aggiungiamo al mix due protagonisti assolutamente veri, vivi, che si compensano a vicenda senza essere delle macchiette e senza mancare di dignità personale. Abbiamo Riko, giovane esploratrice ingegnosa e instancabile, ottimista, fisicamente poco abile e pericolosamente spericolata. Al suo fianco troviamo Reg, ragazzino quieto, un po’ timido, incapace di prendere decisioni in maniera rapida ma dalla forza straordinaria e dalle infinite risorse. Il loro rapporto - che per il momento ammicca solo in maniera blanda alla romance - è di forte dipendenza reciproca, ed è bello vedere come i momenti in cui per vari motivi il focus si sposta su uno solo di loro siano utili per due motivi: da un lato fornire loro una dignità individuale come personaggi, facendoli crescere, dall’altro mostrare come in nessun modo uno dei due potrebbe mai proseguire senza l’altro.

A Riko e Reg si affianca un buon cast di comprimari, con le punte di diamante in Ozen e Nanachi. Sono tutti parte integrante dell’opera, in vari modi, e la storia fa intuire che non pochi di loro avremo modo di incontrarli di nuovo in futuro, anche in seguito alla conclusione dell’arco narrativo a loro dedicato.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, siamo veramente di fronte a qualcosa di strabiliante. Da un lato gli sfondi favolistici di stampo Ghibli, che si incupiscono sempre più col passare degli episodi, dall’altro una colonna sonora strepitosa, che accompagna ogni momento della narrazione in maniera assolutamente equilibrata, senza mai prendere del tutto il sopravvento. Mi ha lasciata ammaliata a dir poco, e, se mai ci sarà modo di avere questo anime in Italia, spero in una edizione con colonna sonora.

Nota di assoluto merito anche alla regia, curata sin nei minimi dettagli già dalla opening, e che non si fa scrupolo di mostrare scene anche molto crude, o pesanti, senza mai banalizzarle o renderle fini a sé stesse, ma sempre con lo scopo di trasmettere qualcosa. Merito anche del doppiaggio eccezionale che questo anime ha avuto la fortuna di avere, giacché spesso la differenza fra il tragico e l’imbarazzante la fa proprio la recitazione.

In conclusione: “Made in Abyss” è un prodotto vivo. È un anime in cui i personaggi si muovono da soli, in cui la trama - eccetto per le situazioni di cui ho fatto menzione all’inizio - non ha bisogno di una mano esterna che intervenga con qualche deus ex machina, giacché la storia si dipana in maniera spontanea in base a ciò che i suoi attori vogliono e fanno.

Non è un prodotto perfetto, e, sebbene io ne parli in termini così positivi ed entusiastici, anche dargli 9 sarebbe come riconoscere che sta un gradino sotto la perfezione. Questo, a mio avviso, non è per il momento possibile: si tratta solo di una stagione di dodici episodi, che seppur molto, molto buona, rimane una prima stagione. Opto quindi per l’otto e mezzo: ne riconosco i meriti e ne sottolineo le incredibili potenzialità, attendendo trepidante la seconda stagione.

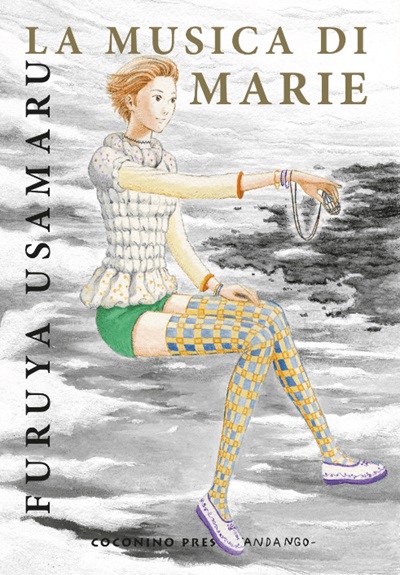

La Musica di Marie

10.0/10

Recensione di Pan Daemonium

-

La capacità espressiva di Furuya, in un qualche modo ingabbiata dalle storie brevi e dagli yonkoma a cui si è sempre dedicato prima del 2000-01 - ma tanto sovrabbondante da trapelare con sfarzo -, viene per la prima volta scatenata nelle ~500 pagine di Marie, una delle sue opere più belle.

Marie ha tutto ciò che si può desiderare: un tratto delicato e orientale nelle fattezze, ma pulito e molto dettagliato con una profonda introspezione antropologica, etologica, religiosa in un contesto primordiale, direi sognante, misto ad un lirismo amoroso virgineo.

L'Autore, che comunque ha dato alla storia d'amore tra Kai e Pipi una risonanza notevole, ha avuto la grande forza di non lasciarsi eccessivamente trascinare dalla stessa. Quel che voglio dire è che pur avendo a disposizione non troppe pagine, Furuya ha deciso saggiamente di dedicare una buona fetta della narrazione al sistema socioeconomico dell'isola in cui i due protagonisti vivono, di descrivere per sommi capi le isole vicine e di definire i rapporti, le differenze e soprattutto le convergenze religiose. La religione è un punto nodale dell'opera ed assurge a salvatrice dell'uomo dalle sue bassezze, fungendo da argine morale sostanzialmente eliminando in lui il libero arbitrio.

Questa così breve opera e così candidamente disegnata ha effettivamente un messaggio pessimistico di enorme portata: può l'uomo progredire verso uno stato non-umano, non-animale, non-naturale di pace e concordia da sé o necessita di un sistema morale che lo guidi - ma dopo essere incatenato? Furuya è eclettico e spesso soppesa le risposte ("Plastic Girl"), ma in questo caso gli ultimi due terzi del secondo volume non lasciano adito alla immaginazione. Furuya risponde alle domande che ha posto e la risposta fa male, ma è così vera, tangibile.

Che cosa è Dio, perché senofanamente lo vediamo così, cosa siamo noi è cosa potremmo essere se fossimo sempre più liberi di essere noi stessi. Queste domande ricevono crude risposte, grondanti sangue.

Può sembrare che stia dando troppa importanza ai temi e poca alla trama, ma il finale cosa è se non una elevazione oltre la trama? Dopo la terribile scoperta, che ha spiazzato e sconvolto anche me, ma che arriva preceduta da un ben percepibile sentire di amarognolo, ci rendiamo conto che nulla è stato. Il secondo volume nella sua quasi interezza non è altro che una grande, complicata metafora, posta lì come rappresentazione dei quesiti posti dall'Autore, per dar loro un'assenza, una carnalità. Proprio come l'uomo ha fatto con il concetto di Dio.

Un'opera magistrale, che attirerà sia chi vuole immergersi in domande esistenziali e filosofiche, sia chi gradisce una dolorosa storia di passione, di infinita passione, di malata passione, fra due giovani ragazzi, in un ambiente bucolico e incontaminato - dall'uomo e dalla sua umanità. Un'opera poco umana, eppure così umana e quindi così bella.

Marie ha tutto ciò che si può desiderare: un tratto delicato e orientale nelle fattezze, ma pulito e molto dettagliato con una profonda introspezione antropologica, etologica, religiosa in un contesto primordiale, direi sognante, misto ad un lirismo amoroso virgineo.

L'Autore, che comunque ha dato alla storia d'amore tra Kai e Pipi una risonanza notevole, ha avuto la grande forza di non lasciarsi eccessivamente trascinare dalla stessa. Quel che voglio dire è che pur avendo a disposizione non troppe pagine, Furuya ha deciso saggiamente di dedicare una buona fetta della narrazione al sistema socioeconomico dell'isola in cui i due protagonisti vivono, di descrivere per sommi capi le isole vicine e di definire i rapporti, le differenze e soprattutto le convergenze religiose. La religione è un punto nodale dell'opera ed assurge a salvatrice dell'uomo dalle sue bassezze, fungendo da argine morale sostanzialmente eliminando in lui il libero arbitrio.

Questa così breve opera e così candidamente disegnata ha effettivamente un messaggio pessimistico di enorme portata: può l'uomo progredire verso uno stato non-umano, non-animale, non-naturale di pace e concordia da sé o necessita di un sistema morale che lo guidi - ma dopo essere incatenato? Furuya è eclettico e spesso soppesa le risposte ("Plastic Girl"), ma in questo caso gli ultimi due terzi del secondo volume non lasciano adito alla immaginazione. Furuya risponde alle domande che ha posto e la risposta fa male, ma è così vera, tangibile.

Che cosa è Dio, perché senofanamente lo vediamo così, cosa siamo noi è cosa potremmo essere se fossimo sempre più liberi di essere noi stessi. Queste domande ricevono crude risposte, grondanti sangue.

Può sembrare che stia dando troppa importanza ai temi e poca alla trama, ma il finale cosa è se non una elevazione oltre la trama? Dopo la terribile scoperta, che ha spiazzato e sconvolto anche me, ma che arriva preceduta da un ben percepibile sentire di amarognolo, ci rendiamo conto che nulla è stato. Il secondo volume nella sua quasi interezza non è altro che una grande, complicata metafora, posta lì come rappresentazione dei quesiti posti dall'Autore, per dar loro un'assenza, una carnalità. Proprio come l'uomo ha fatto con il concetto di Dio.

Un'opera magistrale, che attirerà sia chi vuole immergersi in domande esistenziali e filosofiche, sia chi gradisce una dolorosa storia di passione, di infinita passione, di malata passione, fra due giovani ragazzi, in un ambiente bucolico e incontaminato - dall'uomo e dalla sua umanità. Un'opera poco umana, eppure così umana e quindi così bella.

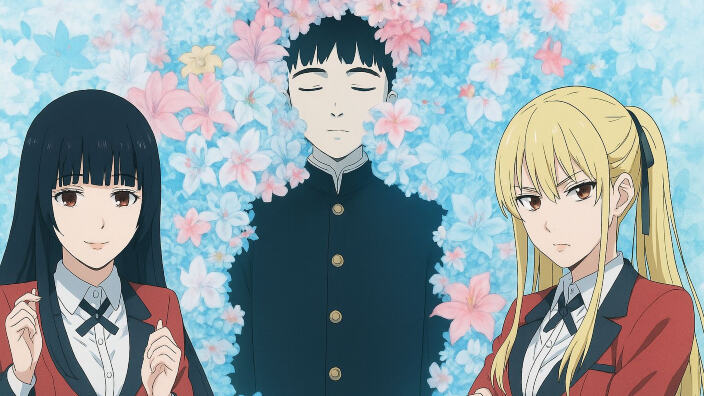

Kokoro ga Sakebitagatterunda

6.5/10

Ne uccide più la lingua della spada. Basterebbe questa antica massima per descrivere in modo conciso, ma esauriente, più o meno tutto ciò che “Kokoro ga Sakebitagatterunda” decide di giocarsi, risparmiandosi - per certi versi pure giustamente - una disamina più meticolosa e completa del titolo in questione. Sarebbe giusto, perché quanto la coppia affermata Mari Okada e Tatsuyuki Nagai, sceneggiatura e regia rispettivamente, ha proposto negli anni passati viene riproposto, quasi immacolato, anche in questo lungometraggio, senza ingenti variazioni sul tema e con modalità più o meno analoghe. Sarebbe meno giusto nei confronti del tempo speso per visionare l’opera, nonché del senso critico che imprescindibilmente mi porta a cercare di razionalizzare i miei pensieri e metterli in forma scritta.

Per iniziare, quindi, si può partire da questo: la parola. Se fino a pochi anni fa la tematica dell’incomunicabilità è stata trattata dagli autori giapponesi su un piano prevalentemente metaforico, come incomunicabilità dei sentimenti e delle sensazioni, per intenderci, ultimamente più di un autore ha tentato di portare il tutto a un livello più pragmatico, per quanto la componente metafisica del problema permanga salda al nucleo della vicenda. “Kokosake” si piazza qui, decide di giocarsi per l’ennesima volta le solite carte, ma alzando l’asticella e tentando di toccare corde, almeno sulla carta, un po’ al di fuori della propria portata. Come ho già detto altrove, lo sviluppo di tematiche delicate è un’arma a doppio taglio, può riuscire a condurre il messaggio degli autori dritto al cuore dello spettatore, così come, facilmente, può peccare di artificiosità nel voler costruire situazioni troppo al limite e risultare inconsistente. Ahimè, è proprio quest’ultimo il caso di “Kokosake”, un’opera che parte da presupposti un po’ ballerini, riacquista un suo equilibrio e una certa sensatezza nella parte centrale per poi crollare in un finale ai limiti dello stucchevole, in barba a quanto ha costruito fino a pochi minuti prima.

Le parole hanno un loro peso, una volta pronunciate non possono più tornare indietro e si marchiano a fuoco nella mente e nei cuori delle persone, possono addirittura condizionare per una vita intera l'esistenza di un individuo, se pronunciate con la giusta enfasi nel momento sbagliato. Per creare la giusta base su cui sviluppare questa tematica, gli autori si affidano a un padre talmente meschino da incolpare la figlia, appena bambina, del divorzio con la moglie - a seguito di adulterio, per giunta - e una madre visibilmente frustrata e imbarazzata per la reazione della piccola che, dopo l’accaduto, si chiude dentro sé stessa fino a smettere completamente di parlare; ecco le solide fondamenta su cui poggia il senso di perenne inadeguatezza che Jun si porta dentro dalla fanciullezza fino agli anni de liceo. Isolamento e frustrazione diventano la retribuzione di un crimine che ella non sente di aver commesso e che eppure le viene attribuito, portandola a un contrasto interiore tra la sé stessa rinchiusa a forza dentro un guscio impermeabile, incapace di reagire agli stimoli interni e solo di subire gli altri, e la maschera inespressiva che decide di indossare al fine di proteggersi dal mondo. Il fulcro della narrazione è il tentativo di un gruppetto mal assortito di compagni di classe, formatosi per caso, di rompere questo guscio e aiutare Jun a esprimere i suoi sentimenti e vincere la sua condizione, ormai fisica, prima ancora che psicologica.

Se per la prima metà, tralasciando la forzatura dell’espediente iniziale, gli autori riescono a caratterizzare i personaggi in modo credibile e a calarli in un contesto realistico, con l’avanzare dell’intreccio vengono a galla tutti i cliché - possiamo definirli tali, dopo dieci anni di meticoloso riciclo e reimpiego - a cui essi hanno abituato, quali sentimenti contrastanti e situazioni ai limiti del credibile, cambiamenti di umore e di atteggiamento repentini, sequenze love-hate-love struggenti, triangoli amorosi e via dicendo; i protagonisti non sembrano vivere dei drammi adolescenziali propri della loro età, incarnano più i dubbi metafisici della tragedia classica, qualcosa di più grande di loro e che inesorabilmente li schiaccia. È una stonatura che non stanca mai gli autori e che non smette di sorprendere me, speranzoso che avvenga prima o poi un’evoluzione della loro poetica, probabilmente invano.

L’esempio più lampante di queste problematiche interne si manifesta proprio nel finale, che dovrebbe essere una sorta di climax, di esplosione di sentimenti, ma che risulta spento e moscio, con l’eclissarsi della protagonista dalla scena e la caduta del carico della scena tutto sulle spalle dei comprimari. Paradossalmente lo stesso tema del lungometraggio diventa una zavorra di cui è impossibile liberarsi, che impedisce al messaggio di passare in modo immediato e genuino allo spettatore.

A parziale compensazione delle manchevolezze della Okada, il film vanta una poetica dell’immagine e una regia degne di nota, che riescono a trasmettere in modo più efficace della sceneggiatura le insicurezze e gli imbarazzi, la tensione e le gioie dei protagonisti. I fondali molto curati ricreano un ambiente rurale ovattato che si sposa bene con la chiusura e la limitatezza del modo di pensare della società che ha incriminato Jun, raggiungendo il proprio apice nella fusione armonica di questo mondo con quello fantastico della protagonista. E, se le sensazioni arrivano allo spettatore, il merito è della regia di Nagai, particolarmente ispirata nei punti nodali dello sviluppo dei personaggi, che ahimè corrispondono anche ai maggiori fallimenti della sceneggiatura.

Dovendo trarre delle conclusioni, il film riesce nel suo intento di trasmettere un messaggio, per vie traverse e spesso tortuose, ma ci riesce, per cui bocciarlo sarebbe ingiusto, anche a fronte di un comparto tecnico e artistico di ottima qualità. Finché Mari Okada si ostinerà a voler ribadire gli stessi temi, non penso potrà portare nulla di innovativo nella scena dell'animazione giapponese, ma soprattutto nulla di più godibile di quello che abbia già portato, che di per sé non è molto. È un’opera che mira più alla pancia degli spettatori, invece che al loro cuore, vive di situazioni, cerca il pathos nella maniera più disperata, perdendo molto, a causa di ciò, sul piano della coesione dell’intreccio. Non mi sento nemmeno di sconsigliarlo a prescindere, gli estimatori di “Toradora”, ma forse più di “Anohana”, hanno più probabilità di apprezzarlo; se tuttavia quel che cercate è il titolo che vi faccia cambiare idea sugli autori, in quel caso “Kokosake” diventa tranquillamente trascurabile.

Per iniziare, quindi, si può partire da questo: la parola. Se fino a pochi anni fa la tematica dell’incomunicabilità è stata trattata dagli autori giapponesi su un piano prevalentemente metaforico, come incomunicabilità dei sentimenti e delle sensazioni, per intenderci, ultimamente più di un autore ha tentato di portare il tutto a un livello più pragmatico, per quanto la componente metafisica del problema permanga salda al nucleo della vicenda. “Kokosake” si piazza qui, decide di giocarsi per l’ennesima volta le solite carte, ma alzando l’asticella e tentando di toccare corde, almeno sulla carta, un po’ al di fuori della propria portata. Come ho già detto altrove, lo sviluppo di tematiche delicate è un’arma a doppio taglio, può riuscire a condurre il messaggio degli autori dritto al cuore dello spettatore, così come, facilmente, può peccare di artificiosità nel voler costruire situazioni troppo al limite e risultare inconsistente. Ahimè, è proprio quest’ultimo il caso di “Kokosake”, un’opera che parte da presupposti un po’ ballerini, riacquista un suo equilibrio e una certa sensatezza nella parte centrale per poi crollare in un finale ai limiti dello stucchevole, in barba a quanto ha costruito fino a pochi minuti prima.

Le parole hanno un loro peso, una volta pronunciate non possono più tornare indietro e si marchiano a fuoco nella mente e nei cuori delle persone, possono addirittura condizionare per una vita intera l'esistenza di un individuo, se pronunciate con la giusta enfasi nel momento sbagliato. Per creare la giusta base su cui sviluppare questa tematica, gli autori si affidano a un padre talmente meschino da incolpare la figlia, appena bambina, del divorzio con la moglie - a seguito di adulterio, per giunta - e una madre visibilmente frustrata e imbarazzata per la reazione della piccola che, dopo l’accaduto, si chiude dentro sé stessa fino a smettere completamente di parlare; ecco le solide fondamenta su cui poggia il senso di perenne inadeguatezza che Jun si porta dentro dalla fanciullezza fino agli anni de liceo. Isolamento e frustrazione diventano la retribuzione di un crimine che ella non sente di aver commesso e che eppure le viene attribuito, portandola a un contrasto interiore tra la sé stessa rinchiusa a forza dentro un guscio impermeabile, incapace di reagire agli stimoli interni e solo di subire gli altri, e la maschera inespressiva che decide di indossare al fine di proteggersi dal mondo. Il fulcro della narrazione è il tentativo di un gruppetto mal assortito di compagni di classe, formatosi per caso, di rompere questo guscio e aiutare Jun a esprimere i suoi sentimenti e vincere la sua condizione, ormai fisica, prima ancora che psicologica.

Se per la prima metà, tralasciando la forzatura dell’espediente iniziale, gli autori riescono a caratterizzare i personaggi in modo credibile e a calarli in un contesto realistico, con l’avanzare dell’intreccio vengono a galla tutti i cliché - possiamo definirli tali, dopo dieci anni di meticoloso riciclo e reimpiego - a cui essi hanno abituato, quali sentimenti contrastanti e situazioni ai limiti del credibile, cambiamenti di umore e di atteggiamento repentini, sequenze love-hate-love struggenti, triangoli amorosi e via dicendo; i protagonisti non sembrano vivere dei drammi adolescenziali propri della loro età, incarnano più i dubbi metafisici della tragedia classica, qualcosa di più grande di loro e che inesorabilmente li schiaccia. È una stonatura che non stanca mai gli autori e che non smette di sorprendere me, speranzoso che avvenga prima o poi un’evoluzione della loro poetica, probabilmente invano.

L’esempio più lampante di queste problematiche interne si manifesta proprio nel finale, che dovrebbe essere una sorta di climax, di esplosione di sentimenti, ma che risulta spento e moscio, con l’eclissarsi della protagonista dalla scena e la caduta del carico della scena tutto sulle spalle dei comprimari. Paradossalmente lo stesso tema del lungometraggio diventa una zavorra di cui è impossibile liberarsi, che impedisce al messaggio di passare in modo immediato e genuino allo spettatore.

A parziale compensazione delle manchevolezze della Okada, il film vanta una poetica dell’immagine e una regia degne di nota, che riescono a trasmettere in modo più efficace della sceneggiatura le insicurezze e gli imbarazzi, la tensione e le gioie dei protagonisti. I fondali molto curati ricreano un ambiente rurale ovattato che si sposa bene con la chiusura e la limitatezza del modo di pensare della società che ha incriminato Jun, raggiungendo il proprio apice nella fusione armonica di questo mondo con quello fantastico della protagonista. E, se le sensazioni arrivano allo spettatore, il merito è della regia di Nagai, particolarmente ispirata nei punti nodali dello sviluppo dei personaggi, che ahimè corrispondono anche ai maggiori fallimenti della sceneggiatura.

Dovendo trarre delle conclusioni, il film riesce nel suo intento di trasmettere un messaggio, per vie traverse e spesso tortuose, ma ci riesce, per cui bocciarlo sarebbe ingiusto, anche a fronte di un comparto tecnico e artistico di ottima qualità. Finché Mari Okada si ostinerà a voler ribadire gli stessi temi, non penso potrà portare nulla di innovativo nella scena dell'animazione giapponese, ma soprattutto nulla di più godibile di quello che abbia già portato, che di per sé non è molto. È un’opera che mira più alla pancia degli spettatori, invece che al loro cuore, vive di situazioni, cerca il pathos nella maniera più disperata, perdendo molto, a causa di ciò, sul piano della coesione dell’intreccio. Non mi sento nemmeno di sconsigliarlo a prescindere, gli estimatori di “Toradora”, ma forse più di “Anohana”, hanno più probabilità di apprezzarlo; se tuttavia quel che cercate è il titolo che vi faccia cambiare idea sugli autori, in quel caso “Kokosake” diventa tranquillamente trascurabile.

I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.

Grazie!

Questo mi ricorda della lista di opere che dovrei recensire ancora ma che non ho mai il tempo di smaltire </3

Complimenti agli autori per le belle recensioni!

Una delle poche cose che non ho apprezzato della serie però è un certo voyeurismo morboso nelle scene più crude, che personalmente avrei evitato. Non serve per forza spiattellare in bella vista sofferenze fisiche, a volte per far intuire il dolore è sufficiente l'atmosfera (cosa in cui tra l'altro l'anime eccelle).

..Sono d'accordo con Aki97, effettivamente ad un certo punto Made in AByss, "cambia" drasticamente da un certo punto in poi - ne parlavo proprio ieri con mio nipote, che mi ha istigato aprenderlo (per la SUA biblioteca ) - e potrebbe essere un cambio poco digeribile per l'estremismo di alcuni temi. Una violenza disturbante, ma non fine a se stessa.

Non sono molto d’accordo nel definire le parti più crude “voyeurismo morboso”, anche se posso perfettamente capire che possano mettere a disagio. Io personalmente non ho particolari problemi con il gore, ma in questo caso non direi che è fatto tanto per essere fine a se stesso, quanto più per servire a veicolare ancora meglio un messaggio. Primariamente per contrastare con l’ottimismo di Riko che sottovaluta (e di conseguenza fa sottovalutare allo spettatore) i veri rischi del viaggio. In secondo luogo spesso è anche un metro di paragone per capire fino a che punto può arrivare la determinazione dei personaggi (non scendo troppo nel dettaglio per non fare spoiler, ma secondo me anche a livello di inquadrature si è fatto un grande lavoro per non rendere la violenza fine a se stessa, ma elemento di narrazione volto a veicolare qualcosa di più)

Discorso a parte si può fare senz’altro per il manga che in quanto a contenuti “controversi” dà sicuramente più da parlare (infatti non nascondo di essere curiosa riguardo agli adattamenti delle prossime parti, se censurassero un paio di cose non ne sarei stupita)

Premesso che parliamo di sfumature, che non intaccano il valore dell'opera, tanto che concordo sul fatto che la violenza non sia fine a sé stessa, ma la scena di Riko e Reg dopo la battaglia con il mostro per me ha un po' superato il limite. Ho apprezzato di più come è stata trattata la storia di Mitty, anch'essa cruda ma meno "esposta".

Spero sia un refuso, e non un lapsus...

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.