Recensione

Come si dice "Amore"?

7.0/10

Un viaggio bellissimo... finché non cambia direzione

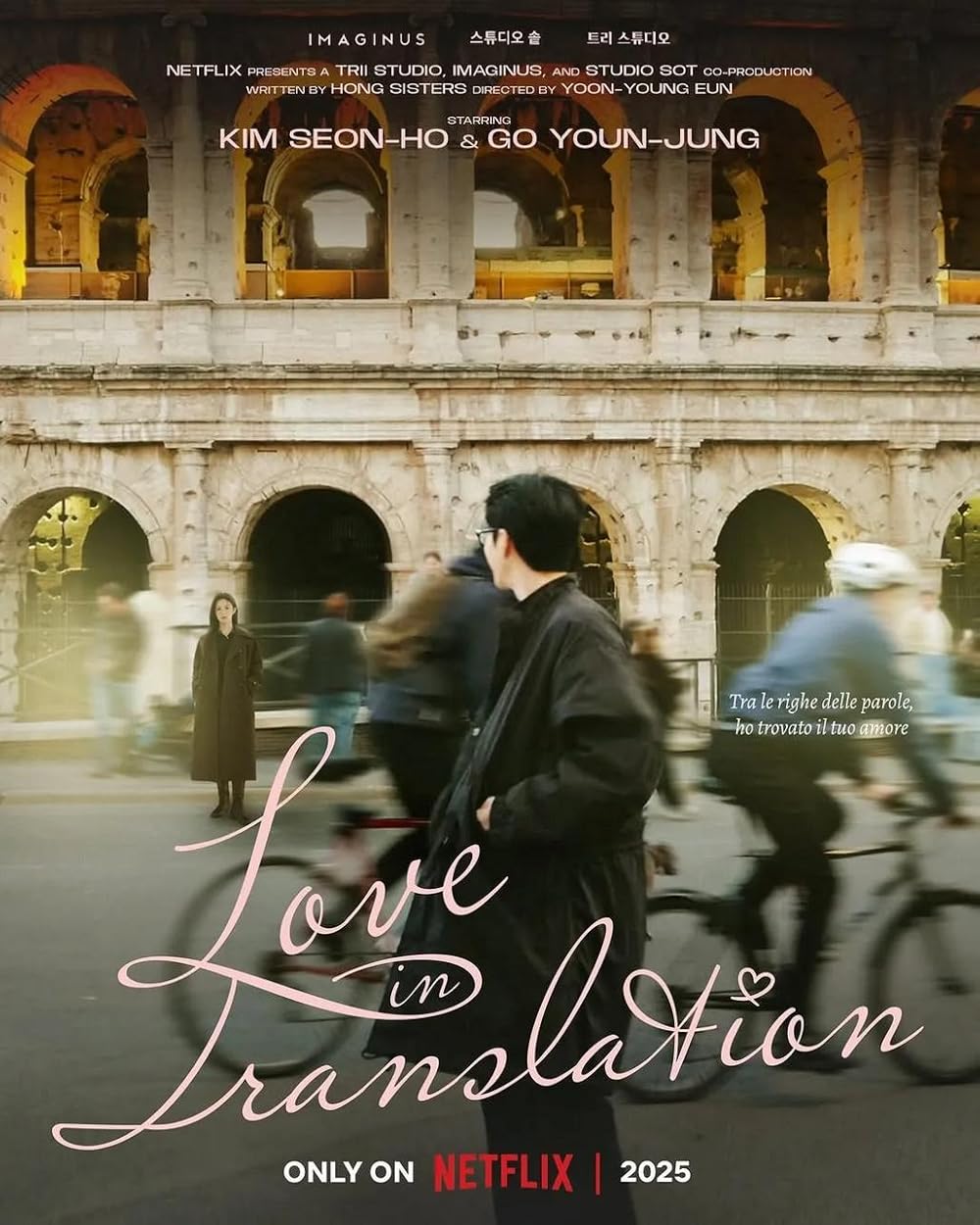

“Can This Love Be Translated?”, serie sudcoreana del 2026 disponibile su Netflix, parte con tutte le carte in regola per essere un romance elegante e coinvolgente. Dodici episodi, un cast di prim’ordine — Kim Seon‑ho, Go Youn‑jung e il giapponese Sota Fukushi — e un’ambientazione internazionale che spazia tra Canada, Italia e Giappone. Insomma, una produzione che promette subito un viaggio emotivo e visivo di grande fascino.

La trama ruota attorno all’incontro tra Cha Mu‑hee, attrice coreana di fama globale, e Joo Ho‑jin, interprete poliglotta chiamato ad accompagnarla in un programma di viaggio e dating internazionale. È un’idea semplice ma brillante: due persone che vivono di parole, sfumature e traduzioni, costrette a confrontarsi con emozioni che, spesso, non trovano la lingua giusta per essere dette.

E nei primi episodi questa dinamica funziona benissimo. C’è ritmo, c’è intesa, c’è quella promessa di romance che ti fa pregustare una storia dolce, elegante, quasi da favola.

E poi ci sono i luoghi.

Il Canada è luminoso, vasto, quasi terapeutico. L’Italia — che per me è casa — viene mostrata con quello sguardo straniero che la rende ancora più bella: panorami, vicoli, colori, tutto valorizzato con una cura che fa piacere vedere. È una delle parti più riuscite della serie, insieme al gioco delle lingue, davvero affascinante: coreano, inglese, giapponese, italiano. Un intreccio continuo di significati e fraintendimenti che, per essere apprezzato davvero, richiede la visione in lingua originale con sottotitoli.

Anche il cast è uno dei punti forti: attori che già conoscevo e apprezzavo, e che qui confermano professionalità e presenza scenica. Kim Seon‑ho, che avevo già visto e amato in “Hometown Cha‑Cha‑Cha”, porta con sé quella sua naturalezza un po’ disarmante; Go Youn‑jung, reduce da “Alchemy of Souls: Part 2”, mantiene la sua presenza elegante e controllata. Le scene romantiche sono curate, i baci più veri del solito per un k‑drama, e sul piano estetico funzionano.

Ma — ed è qui che per me si gioca la differenza — non basta un bacio ben girato per parlare di “chimica strepitosa”. La chimica vera nasce prima: negli sguardi, nei silenzi, nei tempi, nella scrittura che costruisce tensione emotiva. E qui la scrittura non prepara davvero il terreno, per cui l’effetto resta più elegante che coinvolgente. È come vedere due attori che sanno baciare, non due personaggi che non possono fare a meno di farlo.

Molti spettatori possono lasciarsi incantare dall’estetica — e lo capisco — ma personalmente non ho sentito quel battito sotto la superficie. E non è questione di severità: è proprio questione di feeling, per citare Cocciante.

Pur con queste sfumature, la prima metà della serie mantiene un suo equilibrio.

Poi arriva il famigerato episodio 7, e qualcosa si spezza.

Il tono cambia, il genere cambia, e la serie sembra perdere la bussola — ironico, visto che di viaggi dovrebbe essere avvezza.

Il romance si annacqua, mentre thriller, noir e psicologia entrano in scena senza trovare un equilibrio. Troppa carne al fuoco, e nessuna cotta davvero bene. È come se ti avessero fatto annusare una torta meravigliosa, e proprio quando stai per assaggiarla… ti servono un piatto di pasta, poi un pollo, poi delle patate. Tutto buono, certo, ma non è quello che volevi. E quando finalmente il dolce arriva, non hai più fame.

Il viaggio itinerante, che all’inizio sembrava un’idea bellissima — un percorso geografico ed emotivo insieme — perde forza invece di crescere. E alla fine resta la sensazione che si sia puntato più sull’estetica che sulla sostanza: paesaggi stupendi, abiti impeccabili, una confezione da sogno… ma dentro la torta promessa non si trova.

Il trauma di Mu‑hee, che avrebbe richiesto delicatezza, viene trattato con toni che stonano rispetto al genere.

Il personaggio di Do Ra‑mi, da interessante, diventa pesante e invadente.

Gli amori incrociati — tutti (o quasi) non corrisposti — sembrano messi lì più per confondere che per arricchire la storia.

E persino l’attore giapponese, che aveva un potenziale enorme, finisce relegato in un ruolo che non sfrutta davvero le sue possibilità.

A un certo punto iniziano a stonare anche i costumi: lei in Chanel è splendida, nulla da dire, ma l’ostentazione diventa così insistita da sembrare quasi una sfilata continua.

E i soliti cliché italiani, che fanno sorridere ma rompono un po’ l’incanto, non aiutano di certo.

Un accenno va fatto anche all’OST, che accompagna la serie con coerenza… almeno fino a un certo punto. Nella prima metà è leggera, luminosa, da rom‑com pura: melodie morbide, atmosfere zuccherine, quel tipo di colonna sonora che ti fa credere davvero nella favola che sta nascendo. Poi, proprio come la trama, anche la musica cambia direzione: dal settimo episodio in poi prende toni più gotici, quasi surreali, che ricordano certe atmosfere alla Tim Burton — e non è un caso se Do Ra‑mi, con il suo modo di muoversi e di occupare la scena, sembra uscita da uno dei suoi personaggi.

C’è anche un omaggio musicale che ho trovato curioso e, in un certo senso, affettuoso: l’uso della nostra “Traviata”, che richiama sia l’Italia sia una delle scene più iconiche di “Pretty Woman”, quella in cui Edward porta Vivian all’opera e le spalanca un immaginario di lieto fine. È una citazione che funziona, anche se forse un po’ didascalica.

La canzone che accompagna l’ultima scena, invece, è orecchiabile e piacevole: non memorabile, ma perfetta per chiudere il viaggio con una nota leggera.

E qui arriva il mio giudizio personale, quello che nasce più dalla pancia che dalla testa.

Nonostante i limiti evidenti, nonostante la confusione narrativa e le occasioni sprecate, non riesco a essere severa.

Perché qualcosa di buono c’era, e lo riconosco: l’atmosfera, le lingue, i paesaggi, il cast, quel potenziale che per metà stagione ti fa credere che la magia sia possibile.

E così, alla fine, il mio voto è un 7. Un 7 che non premia la perfezione, ma l’intenzione. Un 7 che dice: “Poteva essere molto di più, ma qualcosa l’ho comunque portato a casa.”

“Can This Love Be Translated?”, serie sudcoreana del 2026 disponibile su Netflix, parte con tutte le carte in regola per essere un romance elegante e coinvolgente. Dodici episodi, un cast di prim’ordine — Kim Seon‑ho, Go Youn‑jung e il giapponese Sota Fukushi — e un’ambientazione internazionale che spazia tra Canada, Italia e Giappone. Insomma, una produzione che promette subito un viaggio emotivo e visivo di grande fascino.

La trama ruota attorno all’incontro tra Cha Mu‑hee, attrice coreana di fama globale, e Joo Ho‑jin, interprete poliglotta chiamato ad accompagnarla in un programma di viaggio e dating internazionale. È un’idea semplice ma brillante: due persone che vivono di parole, sfumature e traduzioni, costrette a confrontarsi con emozioni che, spesso, non trovano la lingua giusta per essere dette.

E nei primi episodi questa dinamica funziona benissimo. C’è ritmo, c’è intesa, c’è quella promessa di romance che ti fa pregustare una storia dolce, elegante, quasi da favola.

E poi ci sono i luoghi.

Il Canada è luminoso, vasto, quasi terapeutico. L’Italia — che per me è casa — viene mostrata con quello sguardo straniero che la rende ancora più bella: panorami, vicoli, colori, tutto valorizzato con una cura che fa piacere vedere. È una delle parti più riuscite della serie, insieme al gioco delle lingue, davvero affascinante: coreano, inglese, giapponese, italiano. Un intreccio continuo di significati e fraintendimenti che, per essere apprezzato davvero, richiede la visione in lingua originale con sottotitoli.

Anche il cast è uno dei punti forti: attori che già conoscevo e apprezzavo, e che qui confermano professionalità e presenza scenica. Kim Seon‑ho, che avevo già visto e amato in “Hometown Cha‑Cha‑Cha”, porta con sé quella sua naturalezza un po’ disarmante; Go Youn‑jung, reduce da “Alchemy of Souls: Part 2”, mantiene la sua presenza elegante e controllata. Le scene romantiche sono curate, i baci più veri del solito per un k‑drama, e sul piano estetico funzionano.

Ma — ed è qui che per me si gioca la differenza — non basta un bacio ben girato per parlare di “chimica strepitosa”. La chimica vera nasce prima: negli sguardi, nei silenzi, nei tempi, nella scrittura che costruisce tensione emotiva. E qui la scrittura non prepara davvero il terreno, per cui l’effetto resta più elegante che coinvolgente. È come vedere due attori che sanno baciare, non due personaggi che non possono fare a meno di farlo.

Molti spettatori possono lasciarsi incantare dall’estetica — e lo capisco — ma personalmente non ho sentito quel battito sotto la superficie. E non è questione di severità: è proprio questione di feeling, per citare Cocciante.

Pur con queste sfumature, la prima metà della serie mantiene un suo equilibrio.

Poi arriva il famigerato episodio 7, e qualcosa si spezza.

Il tono cambia, il genere cambia, e la serie sembra perdere la bussola — ironico, visto che di viaggi dovrebbe essere avvezza.

Il romance si annacqua, mentre thriller, noir e psicologia entrano in scena senza trovare un equilibrio. Troppa carne al fuoco, e nessuna cotta davvero bene. È come se ti avessero fatto annusare una torta meravigliosa, e proprio quando stai per assaggiarla… ti servono un piatto di pasta, poi un pollo, poi delle patate. Tutto buono, certo, ma non è quello che volevi. E quando finalmente il dolce arriva, non hai più fame.

Il viaggio itinerante, che all’inizio sembrava un’idea bellissima — un percorso geografico ed emotivo insieme — perde forza invece di crescere. E alla fine resta la sensazione che si sia puntato più sull’estetica che sulla sostanza: paesaggi stupendi, abiti impeccabili, una confezione da sogno… ma dentro la torta promessa non si trova.

Il trauma di Mu‑hee, che avrebbe richiesto delicatezza, viene trattato con toni che stonano rispetto al genere.

Il personaggio di Do Ra‑mi, da interessante, diventa pesante e invadente.

Gli amori incrociati — tutti (o quasi) non corrisposti — sembrano messi lì più per confondere che per arricchire la storia.

E persino l’attore giapponese, che aveva un potenziale enorme, finisce relegato in un ruolo che non sfrutta davvero le sue possibilità.

A un certo punto iniziano a stonare anche i costumi: lei in Chanel è splendida, nulla da dire, ma l’ostentazione diventa così insistita da sembrare quasi una sfilata continua.

E i soliti cliché italiani, che fanno sorridere ma rompono un po’ l’incanto, non aiutano di certo.

Un accenno va fatto anche all’OST, che accompagna la serie con coerenza… almeno fino a un certo punto. Nella prima metà è leggera, luminosa, da rom‑com pura: melodie morbide, atmosfere zuccherine, quel tipo di colonna sonora che ti fa credere davvero nella favola che sta nascendo. Poi, proprio come la trama, anche la musica cambia direzione: dal settimo episodio in poi prende toni più gotici, quasi surreali, che ricordano certe atmosfere alla Tim Burton — e non è un caso se Do Ra‑mi, con il suo modo di muoversi e di occupare la scena, sembra uscita da uno dei suoi personaggi.

C’è anche un omaggio musicale che ho trovato curioso e, in un certo senso, affettuoso: l’uso della nostra “Traviata”, che richiama sia l’Italia sia una delle scene più iconiche di “Pretty Woman”, quella in cui Edward porta Vivian all’opera e le spalanca un immaginario di lieto fine. È una citazione che funziona, anche se forse un po’ didascalica.

La canzone che accompagna l’ultima scena, invece, è orecchiabile e piacevole: non memorabile, ma perfetta per chiudere il viaggio con una nota leggera.

E qui arriva il mio giudizio personale, quello che nasce più dalla pancia che dalla testa.

Nonostante i limiti evidenti, nonostante la confusione narrativa e le occasioni sprecate, non riesco a essere severa.

Perché qualcosa di buono c’era, e lo riconosco: l’atmosfera, le lingue, i paesaggi, il cast, quel potenziale che per metà stagione ti fa credere che la magia sia possibile.

E così, alla fine, il mio voto è un 7. Un 7 che non premia la perfezione, ma l’intenzione. Un 7 che dice: “Poteva essere molto di più, ma qualcosa l’ho comunque portato a casa.”