'Lo Spazio Bianco' ha presentato un interessante articolo sul rapporto fra autori occidentali e mondo dei manga, un rapporto che si è andato sviluppando da decenni, forse anche da prima del 4 aprile del 1978, da cui prende l'avvio l'articolista.

Il 4 aprile 1978 è, infatti, la data in cui irrompe sugli schermi della Rai la sigla di Goldrake cambiando per sempre il nostro modo di guardare i “Cartoni”, ma anche di considerare il lontano mondo nipponico.

Pochi anni dopo, uno storico numero della rivista Eureka, del novembre 1983, dedicato interamente al Giappone, introdusse in Italia le opere di Osamu Tezuka con un episodio di Black Jack.

In che modo gli autori, i disegnatori, gli sceneggiatori italiani, occidentali in genere, hanno reagito a questa vera e propria sfida da parte di una realtà culturale così diversa?

Molte sono state le vie in questi decenni, la pura e semplice emulazione (la via seguita nei primi anni), la contaminazione dei generi, il rifiuto e anche la creazione di linguaggi autonomi che fondono, o cercano di fondere, le due realtà.

L'esperienza più recente è la più interessante.

L'articolo non vuole, ovviamente, proporre soluzioni, espone alcune idee, alcune esperienze di autori conosciuti e meno che in questi anni hanno risposto alla sfida dei manga e degli anime.

E' un modo per ripercorrere questi anni, porre un punto e porsi anche alcune domande per il passato e per il futuro.

Conclude lo speciale un'intervista a due giovani artiste: Dany & Dany (Daniela Serri e Daniela Orrù), disegnatrici di origine sarda che propongono la propria esperienza in Germania e negli Stati Uniti.

L'incipit dello speciale:

“Il 4 Aprile del 1978 è stato un momento importante per il mondo dell'intrattenimento per ragazzi. Fu in quella data, infatti, che la Rai trasmise Goldrake, la prima serie animata di genere robotico ad essere vista in Italia.

L'effetto sul pubblico dei ragazzi di allora fu dirompente. Il successo di Goldrake aprì le porte a una vasta produzione di cartoni animati giapponesi di ogni genere e target, che andò a riempire la programmazione sia della TV pubblica che di quella privata.

Se da una parte il pubblico giovanile accolse con entusiasmo queste nuove proposte, dall'altra ci fu una certa ostilità e diffidenza da parte della cosiddetta cultura ufficiale (diffidenza che ben vedere dopo tanti anni non è stata superata). I cartoni animati giapponesi furono accusati di essere diseducativi, e dal punto di vista tecnico si sosteneva la tesi che venissero totalmente realizzati al computer, senza alcun intervento manuale da parte degli autori.

Anche l'editoria a fumetti si interessò alla produzione nipponica. La mole di pubblicazioni fu enorme e si divise tra prodotti tradotti dall'originale, ma riadattati e stravolti, o fumetti realizzati appositamente in Italia. Fra le tante proposte ne cito solo alcune: il Gruppo Editoriale Fabbri pubblicò la versione originale del Grande Mazinga di Go Nagai e Gosaku Ota.

I venticinque numeri, pubblicati a cadenza settimanale, furono censurati e colorati per l'edizione italiana. Stessa sorte toccò anche a Lady Oscar di Ryoko Ikeda e a Candy Candy di Kiyoko Mizuki e Yumiko Iragashi, con censure e rielaborazioni tali da stravolgere completamente il senso delle storie. Per Candy Candy, al termine della pubblicazione del manga originale, si diede il via ad una produzione italiana ad imitazione dello stile nipponico.

Nel 1980 le edizioni Flash pubblicarono Atlas Ufo Robot, un settimanale con fumetti disegnati da autori Italiani; in questa rivista furono pubblicate anche storie di Goldrake, Astro Robote Starblazer, sempre di produzione nostrana.

Anche la rivista Eureka diede spazio al manga. Sotto la direzione di Castelli e Silver, fu pubblicato nel n° 206 del 1980 "Golgo 13" di Takao Saito e nel novembre 1983, in un numero dedicato interamente al Giappone, fu introdotta in Italia l'opera di Osamo Tezuka con un episodio di Black Jack.

Dopo un iniziale successo, però, queste pubblicazioni non aprirono un nuovo mercato per i manga. Bisognerà aspettare i primi anni '90 per una presenza costante nelle edicole.

Le prime due testate ad essere pubblicate furono Akira edita dalla Glenat Italia nell'Aprile del 1990 e Ken il Guerriero pubblicato nel Novembre 1990 dalla Granata Press, che l'anno seguente pubblicò Mangazine, la prima rivista antologica dedicata ai manga.

Ma il primo vero grande successo fu Dragonball, pubblicato dalla Star Comics nel 1995 rispettando l'impaginazione originale giapponese senza il ribaltamento delle pagine. Il mensile arrivò alle centomila copie di vendita.

Questa diffusione diede vita ad una nuova generazione di lettori. Molti di essi iniziarono a leggere fumetti con i manga e la conseguenza fu che alcuni non si limitarono solo a leggerli ma iniziarono pure a disegnarli.

Questo è un fatto del tutto naturale. Se ci pensiamo bene, anche nei decenni precedenti, sono stati diversi i fumettisti italiani che hanno guardato con attenzione e tratto ispirazione dai maestri del fumetto mondiale. In Italia non è mai esistita una chiusura culturale verso l'esterno e la pubblicazione di fumetti provenienti da ogni parte del mondo ha permesso la formazione di autori con segni grafici assai diversi. Hugo Pratt si era rifatto alla lezione di Milton Caniff; Milo Manara e Giancarlo Alessandrini hanno rielaborato il segno di Moebius; Vittorio Giardino ha definito, nel corso degli anni il suo segno sino ad arrivare ad una sua personale "Ligne Claire" di chiara ispirazione franco-belga; Fabio Civitelli ha iniziato a disegnare seguendo lo stile grafico di Jack Kirby e John Romita; Claudio Castellini si rifaceva a Neal Adams e Stefano Raffaele agli esordi era considerato il Jim Lee italiano.

Nessuno in fondo aveva da ridire. Chi sceglieva di disegnare seguendo un certa scuola poteva inserirsi nel circuito professionale senza particolari problemi. Si trattava solo di adattarsi alle richieste dell'editore. Il fumetto americano e franco-belga erano ormai di casa tra i lettori di fumetti italiani. Lo stesso non si poteva dire dei Manga.

Oramai è risaputo che Manga è il termine con cui i giapponesi chiamano i fumetti.

Così come in Francia li chiamano Bande Dessinèe, in argentina Historieta e negli Stati Uniti comics. Il fumetto, nazionalità a parte, è in ogni caso un linguaggio, così come lo è il cinema e la narrativa. Questo è quello che li accomuna al di là dei termini diversi con cui vengono chiamati e del diverso paese d'origine.

Quello che li differenzia è il tipo di simboli e codici che vengono utilizzati. Tralasciando gli aspetti editoriali, che meriterebbero un discorso a parte, le differenze sostanziali sono rappresentate dall'impaginazione e dall'ordine di lettura, dall'uso differente delle onomatopee e dei baloon, dalla resa del movimento attraverso le linee cinetiche e dalla costruzione della figura umana.

Gli aspiranti autori che iniziarono a disegnare manga furono da subito messi davanti ad una scelta: se volevano lavorare dovevano adattare il loro disegno ad uno stile occidentale […]”.

Continua su Lo Spazio Bianco.

Per leggere l'intervista a Dany & Dany, cliccate qui.

Il 4 aprile 1978 è, infatti, la data in cui irrompe sugli schermi della Rai la sigla di Goldrake cambiando per sempre il nostro modo di guardare i “Cartoni”, ma anche di considerare il lontano mondo nipponico.

Pochi anni dopo, uno storico numero della rivista Eureka, del novembre 1983, dedicato interamente al Giappone, introdusse in Italia le opere di Osamu Tezuka con un episodio di Black Jack.

In che modo gli autori, i disegnatori, gli sceneggiatori italiani, occidentali in genere, hanno reagito a questa vera e propria sfida da parte di una realtà culturale così diversa?

Molte sono state le vie in questi decenni, la pura e semplice emulazione (la via seguita nei primi anni), la contaminazione dei generi, il rifiuto e anche la creazione di linguaggi autonomi che fondono, o cercano di fondere, le due realtà.

L'esperienza più recente è la più interessante.

L'articolo non vuole, ovviamente, proporre soluzioni, espone alcune idee, alcune esperienze di autori conosciuti e meno che in questi anni hanno risposto alla sfida dei manga e degli anime.

E' un modo per ripercorrere questi anni, porre un punto e porsi anche alcune domande per il passato e per il futuro.

Conclude lo speciale un'intervista a due giovani artiste: Dany & Dany (Daniela Serri e Daniela Orrù), disegnatrici di origine sarda che propongono la propria esperienza in Germania e negli Stati Uniti.

L'incipit dello speciale:

“Il 4 Aprile del 1978 è stato un momento importante per il mondo dell'intrattenimento per ragazzi. Fu in quella data, infatti, che la Rai trasmise Goldrake, la prima serie animata di genere robotico ad essere vista in Italia.

L'effetto sul pubblico dei ragazzi di allora fu dirompente. Il successo di Goldrake aprì le porte a una vasta produzione di cartoni animati giapponesi di ogni genere e target, che andò a riempire la programmazione sia della TV pubblica che di quella privata.

Se da una parte il pubblico giovanile accolse con entusiasmo queste nuove proposte, dall'altra ci fu una certa ostilità e diffidenza da parte della cosiddetta cultura ufficiale (diffidenza che ben vedere dopo tanti anni non è stata superata). I cartoni animati giapponesi furono accusati di essere diseducativi, e dal punto di vista tecnico si sosteneva la tesi che venissero totalmente realizzati al computer, senza alcun intervento manuale da parte degli autori.

Anche l'editoria a fumetti si interessò alla produzione nipponica. La mole di pubblicazioni fu enorme e si divise tra prodotti tradotti dall'originale, ma riadattati e stravolti, o fumetti realizzati appositamente in Italia. Fra le tante proposte ne cito solo alcune: il Gruppo Editoriale Fabbri pubblicò la versione originale del Grande Mazinga di Go Nagai e Gosaku Ota.

I venticinque numeri, pubblicati a cadenza settimanale, furono censurati e colorati per l'edizione italiana. Stessa sorte toccò anche a Lady Oscar di Ryoko Ikeda e a Candy Candy di Kiyoko Mizuki e Yumiko Iragashi, con censure e rielaborazioni tali da stravolgere completamente il senso delle storie. Per Candy Candy, al termine della pubblicazione del manga originale, si diede il via ad una produzione italiana ad imitazione dello stile nipponico.

Nel 1980 le edizioni Flash pubblicarono Atlas Ufo Robot, un settimanale con fumetti disegnati da autori Italiani; in questa rivista furono pubblicate anche storie di Goldrake, Astro Robote Starblazer, sempre di produzione nostrana.

Anche la rivista Eureka diede spazio al manga. Sotto la direzione di Castelli e Silver, fu pubblicato nel n° 206 del 1980 "Golgo 13" di Takao Saito e nel novembre 1983, in un numero dedicato interamente al Giappone, fu introdotta in Italia l'opera di Osamo Tezuka con un episodio di Black Jack.

Dopo un iniziale successo, però, queste pubblicazioni non aprirono un nuovo mercato per i manga. Bisognerà aspettare i primi anni '90 per una presenza costante nelle edicole.

Le prime due testate ad essere pubblicate furono Akira edita dalla Glenat Italia nell'Aprile del 1990 e Ken il Guerriero pubblicato nel Novembre 1990 dalla Granata Press, che l'anno seguente pubblicò Mangazine, la prima rivista antologica dedicata ai manga.

Ma il primo vero grande successo fu Dragonball, pubblicato dalla Star Comics nel 1995 rispettando l'impaginazione originale giapponese senza il ribaltamento delle pagine. Il mensile arrivò alle centomila copie di vendita.

Questa diffusione diede vita ad una nuova generazione di lettori. Molti di essi iniziarono a leggere fumetti con i manga e la conseguenza fu che alcuni non si limitarono solo a leggerli ma iniziarono pure a disegnarli.

Questo è un fatto del tutto naturale. Se ci pensiamo bene, anche nei decenni precedenti, sono stati diversi i fumettisti italiani che hanno guardato con attenzione e tratto ispirazione dai maestri del fumetto mondiale. In Italia non è mai esistita una chiusura culturale verso l'esterno e la pubblicazione di fumetti provenienti da ogni parte del mondo ha permesso la formazione di autori con segni grafici assai diversi. Hugo Pratt si era rifatto alla lezione di Milton Caniff; Milo Manara e Giancarlo Alessandrini hanno rielaborato il segno di Moebius; Vittorio Giardino ha definito, nel corso degli anni il suo segno sino ad arrivare ad una sua personale "Ligne Claire" di chiara ispirazione franco-belga; Fabio Civitelli ha iniziato a disegnare seguendo lo stile grafico di Jack Kirby e John Romita; Claudio Castellini si rifaceva a Neal Adams e Stefano Raffaele agli esordi era considerato il Jim Lee italiano.

Nessuno in fondo aveva da ridire. Chi sceglieva di disegnare seguendo un certa scuola poteva inserirsi nel circuito professionale senza particolari problemi. Si trattava solo di adattarsi alle richieste dell'editore. Il fumetto americano e franco-belga erano ormai di casa tra i lettori di fumetti italiani. Lo stesso non si poteva dire dei Manga.

Oramai è risaputo che Manga è il termine con cui i giapponesi chiamano i fumetti.

Così come in Francia li chiamano Bande Dessinèe, in argentina Historieta e negli Stati Uniti comics. Il fumetto, nazionalità a parte, è in ogni caso un linguaggio, così come lo è il cinema e la narrativa. Questo è quello che li accomuna al di là dei termini diversi con cui vengono chiamati e del diverso paese d'origine.

Quello che li differenzia è il tipo di simboli e codici che vengono utilizzati. Tralasciando gli aspetti editoriali, che meriterebbero un discorso a parte, le differenze sostanziali sono rappresentate dall'impaginazione e dall'ordine di lettura, dall'uso differente delle onomatopee e dei baloon, dalla resa del movimento attraverso le linee cinetiche e dalla costruzione della figura umana.

Gli aspiranti autori che iniziarono a disegnare manga furono da subito messi davanti ad una scelta: se volevano lavorare dovevano adattare il loro disegno ad uno stile occidentale […]”.

Continua su Lo Spazio Bianco.

Per leggere l'intervista a Dany & Dany, cliccate qui.

Inoltre altra cosa inimitabile è che in Giappone esiste non solo un mercato editoriale ma anche un vero e proprio movimento underground, la sottocultura degli otaku, che ha creato un mercato parallelo con le produzioni autoprodotte nei vari circoli. Questo ha influito pesantementesia sia sui mangaka professionisti che sui produttori di anime (una delle ultime mode è stato il caramel dansen...)

Una cultura così radicata circondata da fans così esigenti e opprimenti non potrà mai esistere in occidente, dove il tutto rimane una squallida imitazione per seguire la moda del momento.

Date uno sguardo al distributore di comics più conosciuto, http://www.diamondcomics.com/public/

Ovviamente la parte del leone la fanno i supereroi, ma esistono centinaia di produzioni non supereroistiche. Senza contare i titoli autoprodotti e non distribuiti, come i fumetti che circolano nell'ambiente punk o "alternativo" (nato MOLTO prima dei movimenti otaku giapponesi, qui si parla della seconda metà dei '60 con gente come Robert Crumb ecc.) e via discorrendo. È un discorso molto superficiale asserire che in occidente "tutto rimane una squallida imitazione", perché chi imita i giapponesi a occhio e croce è forse il 2-3% dei disegnatori.

Certo, poi se si parla senza neanche conoscere il mercato di riferimento è facile, d'altronde è tipico dell'Italia e dei suoi personaggi come Costanzo e i giornalisti di Panorama questo modo di agire. Basta cambiare l'oggetto in esame, ma il metodo resta lo stesso.

Per il resto concordo sul giudizio degli occidentali che imitano gli orientali: fanno cagare. ^^

@luked

http://en.wikipedia.org/wiki/Caramelldansen

http://it.wikipedia.org/wiki/Otaku

http://www.youtube.com/watch?v=eqbYn-v8jWA&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=12NsOMu3mgY

http://www.youtube.com/watch?v=XBfLa2JwBo0

Come ho scritto sopra, saranno sì e no il 3% dei disegnatori.

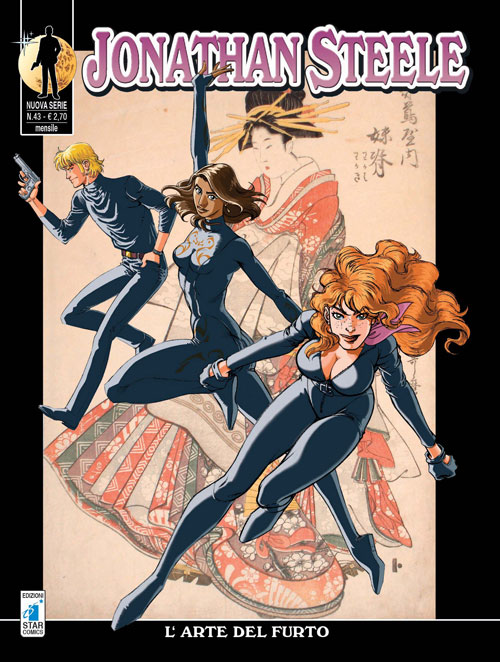

Io se parlo di incontro fra culture orientale e occidentale guardo ancora ad Elektra Assassin..Un capolavoro assoluto...certo eravamo agli albori..e se guardo all'italia..bhè non è casuale che abbia messo la cover di Teresa Marzia.

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.