A manovrare la prima scena c’è questa logica impetuosa, nel suo raffigurare lupi inferociti mai prima di allora così minacciosi, in maniera differente dal modello disneyano che Toei Dōga e Mushi Production consideravano quale unico orientamento possibile; per Isao Takahata l’animazione diviene pluridimensionale, in cognizione del realismo, per condursi verso un linguaggio maggiormente cinematografico e intellettuale.

A dieci anni dal suo primo lungometraggio animato Hakujaden (La Leggenda del Serpente Bianco), Toei Dōga, così come si chiamava allora Toei Animation, si accinge a lanciare il suo nuovo e travagliato progetto, Taiyō no Ouji: Hols no Daibōken (Il Principe del Sole, La Grande Avventura di Hols), dopo tre anni di lavorazione, dagli otto mesi inizialmente preventivati, e un budget che ormai aveva sforato ogni pessimistica previsione. La distribuzione e la promozione da parte di Toei non furono adeguati e il film venne ritirato prematuramente dalle sale, decretando così il più grande insuccesso della storica casa di produzione giapponese. Tuttavia quei pochi che ebbero la fortuna di vederlo, per lo più studenti, furono letteralmente folgorati dalla sua carica emotiva e dal suo manifesto unitario, in piena sintonia con il contesto storico e sociale. Il Principe del Sole: La Grande Avventura di Hols, se non è il più grande anime di ogni tempo, su cui si può inutilmente discutere all’infinito, è certamente il più importante.

Si necessita però di un passo indietro: in seguito ai primi successi cinematografici, Toei debutta in televisione con le serie Ōkami Shonen Ken (1963) e Shōnen Ninja Kaze no Fujimaru (1964), e di conseguenza i ritmi di lavoro per gli animatori divennero abbastanza serrati. Per tale motivo venne in quel periodo ampliato lo staff con l’assunzione giovani laureati, vogliosi di imparare nuove tecniche e conquistarsi il proprio spazio nel processo creativo di questi manga eiga, così come venivano chiamati, all’epoca, le produzioni animate televisive. Il periodo coincise però anche con quello delle lotte sindacali, dei moti studenteschi e delle occupazioni aziendali; in Giappone il “sessantotto” era di fatto già esploso e fu persino più burrascoso che altrove, a causa di organizzazioni quali lo Zengakuren (Federazione dell'Autogoverno Studentesco del Giappone) e il Chukaku ha (Lega Comunista rivoluzionaria del Giappone), che trovarono il principale slancio nei sentimenti antimperialisti e in particolare nel clima anti-USA, scaturito dal nuovo Trattato di mutua cooperazione e sicurezza del 1960 e dal rafforzamento di basi americane a Okinawa (dove ci fu anche lo schianto di un F-100 statunitense su una scuola elementare ad alimentare il malcontento), di importanza strategica per il vicino conflitto coreano prima e per quello in Vietnam poi.

Toei Dōga non rimase immune a questi venti di rivolta, e con l’aumento dei carichi di lavoro il clima all’interno e all’esterno dell’azienda iniziava a surriscaldarsi, scaturendo nei primi scioperi nel 1961, mentre alcuni dei nuovi assunti si sentivano in qualche modo imbrigliati in un sistema creativo fin troppo rigido. Fra questi c’era un giovane di nome Isao Takahata, laureato in letteratura francese, che dopo essere entrato in Toei nel 1959 si fece ben presto notare dal direttivo dell’azienda, al punto da affidargli la direzione di alcuni episodi di Ōkami Shonen Ken; Takahata guadagna la fiducia e l’ammirazione dei colleghi più giovani, ma anche e soprattutto del talentuoso animatore Yasuo Ōtsuka, che in quel periodo ricopriva anche il ruolo di presidente del sindacato.

Wanpaku Ōji no Orochi Taiji (Il Piccolo Principe e il Drago a Otto Teste, 1963), sancisce la prima e importante consacrazione del talento di Ōtsuka, il quale si distinse, sotto la direzione del maestro (dei maestri) Yasuji Mori, nel ruolo di key animator nella spettacolare battaglia in volo contro il drago e in altre scene chiave che garantirono il successo della pellicola. Tra i vertici dell’azienda prese quindi corpo l’idea di affidare proprio a Yasuo Ōtsuka un nuovo film d’animazione, la sua figura venne vista come una sorta di tramite tra la vecchia guardia e la nuova e scalpitante generazione di militanti, concedendo a quest’ultima spazio e libertà creative senza precedenti, distogliendo in tal modo, almeno in parte, le loro maggiori attenzioni dalle lotte sindacali. Ōtsuka, inizialmente incaricato come director, fece un passo indietro e scelse al suo posto proprio Isao Takahata per dirigere il film, che avrebbe trasposto in animazione il Chikisani no Taiyō (Il Sole di Chikisani), bunraku scritto da Kazuo Fukazawa e ispirato a sua volta ad uno Yukar, ossia un poema epico tramandato oralmente dal popolo Ainu.

Il contesto spiccatamente giapponese mal si sposava però con le mire espansionistiche di Toei, desiderosa di vendere i suoi film nei mercati occidentali, e per questo motivo Takahata dovette scendere ad un primo compromesso sull’ambientazione, che dal rurale Hokkaido venne spostata ad un non ben precisato nord Europa. Un’altra “condizione” imposta da Toei fu l’inserimento, in un modo o nell’altro, di animali parlanti nel cast di personaggi, poiché il film doveva essere comunque indirizzato ai bambini; Isao Takahata saprà sfruttare a modo suo questa imposizione, come vedremo più avanti.

Il veterano Yasuji Mori avrebbe affiancato Yasuo Ōtsuka come direttore delle animazioni, che avrebbero guidato una squadra formata da Yōichi Kotabe, sua moglie Reiko Okuyama, considerata una delle prime animatrici giapponesi (l’altra è Kazuko Nakamura) e artefice di una ostinata lotta con l’azienda per mantenere il suo contratto di lavoro in seguito al congedo di maternità, e infine Hayao Miyazaki, giovane animatore entrato in Toei da meno di due anni, ma già attivo segretario del sindacato Toei Doga (dirà “solo perché sapevo parlare bene” ne Il Regno dei Sogni e della Follia) insieme a Isao Takahata. Con questo vero e proprio Dream Team si gettano le basi collaborative per ciò che verrà nei quarant’anni successivi, che da Toei li porterà a Nippon Animation, fino allo Studio Ghibli, pronti con questa prima avventura a seguire il loro Comandante fino all’inferno, se necessario.

“Sono stato testimone dei grandi obiettivi che si potevano raggiungere con la direzione di un film. Io sono un artigiano con l’interesse per i dettagli, capii che dirigere andava oltre le mie capacità, da allora lasciai perdere, divertendomi a fare solo ciò che mi piaceva”. Yasuo Ōtsuka.

La lavorazione di Hols no Daibōken inizia nell’autunno del 1965 per concludersi, come noto, solo nel 1968 tra mille problemi, minutaggio tagliato e alcune scene di massa non animate; nonostante questo, il risultato è un film epocale, spartiacque per l’animazione giapponese, tanto per il suo significato di emancipazione creativa, quanto per la dimostrazione di una maturità espressa dal mezzo fino ad allora inesplorata. Posto simbolicamente tra il ritrovato e concreto orgoglio nazionale di Tokyo 1964 e l’illusorio avvenire di Osaka ’70, Hols no Daibōken rispecchiò gli ideali e le esperienze di una nuova generazione di creativi come forse nessun altro film d’animazione è stato in grado di fare, alimentata da ideali di democrazia e socialismo, desiderosa di esprimere i propri valori attraverso il lavoro.

La pellicola è una forte dichiarazione di indipendenza già a partire dalla scena di apertura dei lupi accennata all’inizio, così dinamica e reale nei movimenti quanto nella rappresentazione dello spazio. Da grande estimatore di Isao Takahata, Gorō Miyazaki la prima cosa che farà al suo debutto da regista sarà citare questa scena (e non solo) in Ged Senki, nell’attacco dei lupi nel deserto, seppur con una regia e una drammaticità totalmente differente, a tratti remissiva, complice anche il diverso atteggiamento del personaggio di Arren.

La lotta di Hols, la cui potente Spada del Sole risulta inefficace se non viene temprata dagli abitanti del villaggio, si palesa come un’espressione simbolica dello spirito di unità proletaria e delle attività sindacali per le quali Takahata, Ōtsuka e gli altri dipendenti si erano distinti fin dal loro ingresso in Toei Dōga, che ebbero l’effetto di rimescolare le rigide gerarchie aziendali. Tuttavia Hols non dovrà temere solo l’incombenza di una minaccia esterna, raffigurata da Grunwald e i lupi d’argento, ma anche la mutevolezza di una comunità composta di persone genuine e semplici, che per questo tende ad essere anche facilmente malleabile e soggetta a divisioni, dove un debole capo villaggio viene manovrato da un geloso e meschino consigliere.

Sconfitto quello che era il nemico comune (il mostruoso luccio) e assaporato il benessere, in poco tempo maldicenze e complotti tramutano un glorificato eroe come Hols in minaccia da esiliare; con piena allegoria postbellica, Takahata con questa vicenda ci mostra come la disunione e la manipolazione interna di una collettività, porti al rischio di una sua disgregazione, rendendola di conseguenza fragile e incapace di far fronte ad una futura e reale minaccia.

Viene da sé che Hols non si può considerare proprio il tradizionale modello di eroe; chi lo accosta al Mirai Shounen Conan di Miyazaki si ferma evidentemente alla estetica, agli stracci, o alla scena del padre sul letto di morte. Hols è perennemente arrabbiato, rabbia che si tramuta in ossessione, ossessione per i lupi d’argento che lo porta ad un passo dalla pazzia in preda alle visioni, agli occhi degli abitanti del villaggio. Non sappiamo perché e da quanto tempo combatte contro i lupi, ma quel che è certo è che questa lotta lo ha logorato, lo ha reso più feroce di qualunque adulto del villaggio, quella ferocia che gli consente di abbattere il pesce gigante. Hols dovrà fare i conti con i suoi fantasmi nella visionaria sequenza della foresta impenetrabile, sembra in tutto e per tutto un giovane reduce di guerra, ma è l’incontro con Hilda, chiaramente, ad essere crocevia del suo destino. Hols prova immediata empatia per questa misteriosa ragazza trovata in un villaggio abbandonato poco distante; entrambi sono stati strappati alla civiltà, seppur con modalità differenti, e per questo rivede in lei la medesima solitudine (che a sua volta risponde con un curioso “allora noi siamo fratelli, gemelli, dev’essere di sicuro così”), sentendo il bisogno di aiutarla, di portarla al villaggio e di renderla felice.

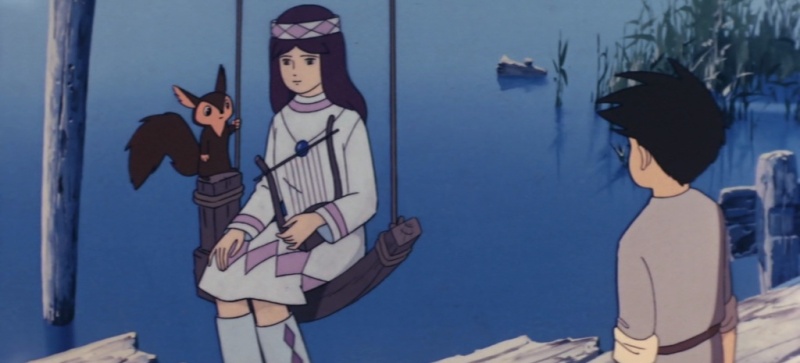

Mantenuta nell’abbigliamento la sua originaria estetica Ainu a simboleggiare le etnie che scompaiono (tematica molto cara a Takahata), Hilda a prima vista ci appare come una classica eroina da salvare, una forse più malinconica variazione di quanto già visto, salvo poi divenire genesi di una nuova visione del regista sulla psicologia del personaggio animato; una figura complessa, tormentata dai sensi di colpa (essere l’unica sopravvissuta della sua gente), dalla solitudine e da un’ossessione per la morte, espressa anche dalle sue canzoni la cui voce angelica, per la quale gli abitanti del villaggio smettono di lavorare, fa da netto contrasto alle parole pregne di alienazione e sofferenza.

Hilda è convinta, con la distruzione del suo villaggio e l’immortalità donatagli da Grunwald, di non poter più abbracciare la vita ma di essere piuttosto portatrice di disgrazia, e per questo si avvolge in un isolamento, che la porta nel tempo a rifiutare qualunque forma di felicità e speranza. Chiro e Toto, i due animaletti parlanti costantemente in sua compagnia, non sono che un’estensione manifestata in forma animata del conflitto della sua personalità bipolare; con una notevole maestria registica che gioca sulle immagini, l’uno o l’altro, mai figure indipendenti, entrano in scena in base al sentimento, positivo o negativo, che avverte Hilda in quel momento.

“Ma cosa ne sarà di un abito simile? Per quanto lo si adorni, se gli si dà fuoco finisce per bruciare, è semplice cenere”.

Hilda manifesta questo lato più oscuro durante la scena del matrimonio: dopo essere stata scherzosamente stuzzicata dalle donne del villaggio sulla sua carenza di abilità domestiche, rovina la gioiosa festa dedicata agli sposi con un’invasione di topi, un impeto di rabbia apparentemente inspiegabile, sotto certi aspetti infantile, ma che ben esprime la desolazione del suo cuore: come può accettare canti che enfatizzano alla vita e alla felicità, con la sua visione di un mondo in cui “tutto è destinato a diventare cenere”?

“Potevo vedere la frustrazione di Ōtsuka, entrambi eravamo concentrati a fare il meglio, ma Hilda era il fulcro del film, e noi non capivamo cosa Takahata stesse cercando di fare. Solo Yasuji Mori lo sapeva. In quel momento, Takahata stava solcando nuovi orizzonti, ma noi non lo vedevamo, non capivamo perché Hilda fosse così cupa”. Hayao Miyazaki.

Il suo legame con Flip, uno dei bambini del villaggio, e i sentimenti contrastanti nei confronti di Hols, sono delle crepe nella sua armatura, brevi lampi di umanità in un’anima perduta intenta a sradicare qualunque legame affettivo. Significativo in tal senso il suo duello con Hols, in cui si avverte un concentrato di emozioni, rabbia, tristezza, impotenza, una scena che ancora oggi trasmette una drammaticità incredibile.

“Takahata stava davvero spingendo i limiti dell’animazione” Continua Miyazaki in La Gioia di Animare di Ōtsuka Yasuo. “È stato influenzato da Jacque Prevert e il cinema francese, l’hanno formato. La scena di Mori che mi ha sempre fatto venire la pelle d’oca, quella in cui Hilda dona il medaglione a Flip e l’orso e li vede volare via.. non avevo mai visto nulla del genere nell’animazione. Ero sconvolto”.

Alla fine, Hilda compie la sua scelta, il suo lato umano emerge rinunciando all’immortalità per riabbracciare la vita, chiudendo così il sipario su una delle personalità più affascinanti e avanguardiste del cinema d’animazione giapponese (e non solo). Hayao Miyazaki, nella sua futura e prolifica carriera di regista e sceneggiatore, eviterà di ideare un personaggio bipolare e complesso come Hilda, preferendo piuttosto un approccio narrativo composto di distinti dualismi al femminile: Lana contro Mosley, Nausicaä contro Kushana, San contro Lady Eboshi. Ma già con il suo primo lungometraggio Lupin III: Il Castello di Cagliostro (1979), quasi come a volerla in qualche modo esorcizzare, Miyazaki crea con Clarisse l’archetipo della ragazza dalla purezza assoluta divenendo, in sincrono alle loli di Hideo Azuma, portatrice di un’estetica idealizzata che dominerà saldamente le preferenze otaku nel decennio 1980.

Tuttavia nel 1978, a dieci anni esatti dalla disastrosa uscita nelle sale di Horusu, la nascente rivista Animage fondata da Hideo Ogata dedica al film un importante articolo di approfondimento, accrescendone così il già radicato culto e riconoscimento storico tra gli ormai adulti appassionati, che lo classificano come "il primo anime".

Questo perché il primo film di Takahata è, al netto del suo calvario produttivo, un trionfo di tecnica e talento artistico, in cui un character design tutto sommato essenziale convive con scene di battaglia di massa sul ghiaccio che rimandano al Aleksandr Nevskij di Ėjzenštejn, al grande cinema, evidenti debiti verso La Regina delle Nevi di Lev Atamanov ("Ci diede la forte e rinnovata decisione di mettercela tutta per proseguire a lavorare con l’animazione"), un bel po’ di Paul Grimault, chiaramente, con spostamenti di camera complessi, immagini suggestive, e utilizzo di nuove tecniche come la frame modulation, che consiste nel riciclare fotogrammi per quantità variabili, in modo che un secondo di animazione possa contenere dagli 8, ai 12, ai 24 disegni, a seconda della scena.

Non basterà però a Toei, troppi gli anni di lavorazione e gli investimenti non ripagati, nonostante le vendite estere (con l’Italia in prima fila, nel 1969), Isao Takahata viene declassato alla direzione di una serie minore quale Moretsu Ataro e nel ruolo di assistente alla regia per Himitsu no Akko-Chan, non dirigendo altri film per la compagnia, che lascerà nel 1971 per collocarsi presso A Production insieme ad Hayao Miyazaki e Yōichi Kotabe (nonostante la loro rapida promozione a key animator in Nagagutsu o Haita Neko), dove ritroveranno il loro mentore Yasuo Ōtsuka. Prenderanno in corsa le redini della prima serie di Lupin the Third, in seguito all’abbandono di Masaaki Ōsumi, mentre tentano, senza successo, di convincere la scrittrice svedese Astrid Lindgren alla cessione dei diritti per una trasposizione animata di Pippi Calzelunghe. Dopo il suo derivato estetico Panda Kopanda e soprattutto con l’avvio dei World Masterpiece Theater (altra rivoluzione, questa volta televisiva) avviene una svolta creativa per il regista, che abbandona il fantastico per dedicarsi al quotidiano, quello che oggi si definirebbe slice of life, in grado di esprimerne mirabile padronanza indipendentemente che trovi collocazione sulle Alpi svizzere di Heidi (1974) oppure in una già nostalgica Osaka anni ’60 di Jarinko Chie (1981).

Un cinema di quotidianità e ricordi, tra vita di città e immaginario bucolico, tra rapporti conflittuali e ideali di comunità, sempre con sguardo attento, profondo e intellettuale (e per questo non ripagato dagli incassi) verso la realtà che lo circonda, ai tempi che cambiano, spingendo la sperimentazione animata oltre i suoi canoni come pochi altri. Hols e Hilda continueranno a vivere nelle opere di Isao Takahata attraverso tematiche ricorrenti quali fuga dalle difficoltà, rifiuto alla vita, isolamento, in un coerente filo conduttore che passa per la tragedia di Hotaru no Haka, per il blocco infantile di Omohide poro poro, per la vana lotta al cambiamento di Pom Poko, per la rassegnazione degli Yamada, fino ad arrivare a Kaguya Hime, monumentale coronamento di una carriera straordinaria.

Ricordiamo che il film è disponibile in Italia col titolo La grande avventura del piccolo principe Valiant, visionabile sottotitolato in streaming gratuito su VVVVID o acquistabile nella versione Blu-Ray o DVD di Dynit.

Fonti [1], [2], [3], [4], [5], [6]

A dieci anni dal suo primo lungometraggio animato Hakujaden (La Leggenda del Serpente Bianco), Toei Dōga, così come si chiamava allora Toei Animation, si accinge a lanciare il suo nuovo e travagliato progetto, Taiyō no Ouji: Hols no Daibōken (Il Principe del Sole, La Grande Avventura di Hols), dopo tre anni di lavorazione, dagli otto mesi inizialmente preventivati, e un budget che ormai aveva sforato ogni pessimistica previsione. La distribuzione e la promozione da parte di Toei non furono adeguati e il film venne ritirato prematuramente dalle sale, decretando così il più grande insuccesso della storica casa di produzione giapponese. Tuttavia quei pochi che ebbero la fortuna di vederlo, per lo più studenti, furono letteralmente folgorati dalla sua carica emotiva e dal suo manifesto unitario, in piena sintonia con il contesto storico e sociale. Il Principe del Sole: La Grande Avventura di Hols, se non è il più grande anime di ogni tempo, su cui si può inutilmente discutere all’infinito, è certamente il più importante.

Si necessita però di un passo indietro: in seguito ai primi successi cinematografici, Toei debutta in televisione con le serie Ōkami Shonen Ken (1963) e Shōnen Ninja Kaze no Fujimaru (1964), e di conseguenza i ritmi di lavoro per gli animatori divennero abbastanza serrati. Per tale motivo venne in quel periodo ampliato lo staff con l’assunzione giovani laureati, vogliosi di imparare nuove tecniche e conquistarsi il proprio spazio nel processo creativo di questi manga eiga, così come venivano chiamati, all’epoca, le produzioni animate televisive. Il periodo coincise però anche con quello delle lotte sindacali, dei moti studenteschi e delle occupazioni aziendali; in Giappone il “sessantotto” era di fatto già esploso e fu persino più burrascoso che altrove, a causa di organizzazioni quali lo Zengakuren (Federazione dell'Autogoverno Studentesco del Giappone) e il Chukaku ha (Lega Comunista rivoluzionaria del Giappone), che trovarono il principale slancio nei sentimenti antimperialisti e in particolare nel clima anti-USA, scaturito dal nuovo Trattato di mutua cooperazione e sicurezza del 1960 e dal rafforzamento di basi americane a Okinawa (dove ci fu anche lo schianto di un F-100 statunitense su una scuola elementare ad alimentare il malcontento), di importanza strategica per il vicino conflitto coreano prima e per quello in Vietnam poi.

Toei Dōga non rimase immune a questi venti di rivolta, e con l’aumento dei carichi di lavoro il clima all’interno e all’esterno dell’azienda iniziava a surriscaldarsi, scaturendo nei primi scioperi nel 1961, mentre alcuni dei nuovi assunti si sentivano in qualche modo imbrigliati in un sistema creativo fin troppo rigido. Fra questi c’era un giovane di nome Isao Takahata, laureato in letteratura francese, che dopo essere entrato in Toei nel 1959 si fece ben presto notare dal direttivo dell’azienda, al punto da affidargli la direzione di alcuni episodi di Ōkami Shonen Ken; Takahata guadagna la fiducia e l’ammirazione dei colleghi più giovani, ma anche e soprattutto del talentuoso animatore Yasuo Ōtsuka, che in quel periodo ricopriva anche il ruolo di presidente del sindacato.

Wanpaku Ōji no Orochi Taiji (Il Piccolo Principe e il Drago a Otto Teste, 1963), sancisce la prima e importante consacrazione del talento di Ōtsuka, il quale si distinse, sotto la direzione del maestro (dei maestri) Yasuji Mori, nel ruolo di key animator nella spettacolare battaglia in volo contro il drago e in altre scene chiave che garantirono il successo della pellicola. Tra i vertici dell’azienda prese quindi corpo l’idea di affidare proprio a Yasuo Ōtsuka un nuovo film d’animazione, la sua figura venne vista come una sorta di tramite tra la vecchia guardia e la nuova e scalpitante generazione di militanti, concedendo a quest’ultima spazio e libertà creative senza precedenti, distogliendo in tal modo, almeno in parte, le loro maggiori attenzioni dalle lotte sindacali. Ōtsuka, inizialmente incaricato come director, fece un passo indietro e scelse al suo posto proprio Isao Takahata per dirigere il film, che avrebbe trasposto in animazione il Chikisani no Taiyō (Il Sole di Chikisani), bunraku scritto da Kazuo Fukazawa e ispirato a sua volta ad uno Yukar, ossia un poema epico tramandato oralmente dal popolo Ainu.

Il contesto spiccatamente giapponese mal si sposava però con le mire espansionistiche di Toei, desiderosa di vendere i suoi film nei mercati occidentali, e per questo motivo Takahata dovette scendere ad un primo compromesso sull’ambientazione, che dal rurale Hokkaido venne spostata ad un non ben precisato nord Europa. Un’altra “condizione” imposta da Toei fu l’inserimento, in un modo o nell’altro, di animali parlanti nel cast di personaggi, poiché il film doveva essere comunque indirizzato ai bambini; Isao Takahata saprà sfruttare a modo suo questa imposizione, come vedremo più avanti.

Il veterano Yasuji Mori avrebbe affiancato Yasuo Ōtsuka come direttore delle animazioni, che avrebbero guidato una squadra formata da Yōichi Kotabe, sua moglie Reiko Okuyama, considerata una delle prime animatrici giapponesi (l’altra è Kazuko Nakamura) e artefice di una ostinata lotta con l’azienda per mantenere il suo contratto di lavoro in seguito al congedo di maternità, e infine Hayao Miyazaki, giovane animatore entrato in Toei da meno di due anni, ma già attivo segretario del sindacato Toei Doga (dirà “solo perché sapevo parlare bene” ne Il Regno dei Sogni e della Follia) insieme a Isao Takahata. Con questo vero e proprio Dream Team si gettano le basi collaborative per ciò che verrà nei quarant’anni successivi, che da Toei li porterà a Nippon Animation, fino allo Studio Ghibli, pronti con questa prima avventura a seguire il loro Comandante fino all’inferno, se necessario.

“Sono stato testimone dei grandi obiettivi che si potevano raggiungere con la direzione di un film. Io sono un artigiano con l’interesse per i dettagli, capii che dirigere andava oltre le mie capacità, da allora lasciai perdere, divertendomi a fare solo ciò che mi piaceva”. Yasuo Ōtsuka.

La lavorazione di Hols no Daibōken inizia nell’autunno del 1965 per concludersi, come noto, solo nel 1968 tra mille problemi, minutaggio tagliato e alcune scene di massa non animate; nonostante questo, il risultato è un film epocale, spartiacque per l’animazione giapponese, tanto per il suo significato di emancipazione creativa, quanto per la dimostrazione di una maturità espressa dal mezzo fino ad allora inesplorata. Posto simbolicamente tra il ritrovato e concreto orgoglio nazionale di Tokyo 1964 e l’illusorio avvenire di Osaka ’70, Hols no Daibōken rispecchiò gli ideali e le esperienze di una nuova generazione di creativi come forse nessun altro film d’animazione è stato in grado di fare, alimentata da ideali di democrazia e socialismo, desiderosa di esprimere i propri valori attraverso il lavoro.

La pellicola è una forte dichiarazione di indipendenza già a partire dalla scena di apertura dei lupi accennata all’inizio, così dinamica e reale nei movimenti quanto nella rappresentazione dello spazio. Da grande estimatore di Isao Takahata, Gorō Miyazaki la prima cosa che farà al suo debutto da regista sarà citare questa scena (e non solo) in Ged Senki, nell’attacco dei lupi nel deserto, seppur con una regia e una drammaticità totalmente differente, a tratti remissiva, complice anche il diverso atteggiamento del personaggio di Arren.

La lotta di Hols, la cui potente Spada del Sole risulta inefficace se non viene temprata dagli abitanti del villaggio, si palesa come un’espressione simbolica dello spirito di unità proletaria e delle attività sindacali per le quali Takahata, Ōtsuka e gli altri dipendenti si erano distinti fin dal loro ingresso in Toei Dōga, che ebbero l’effetto di rimescolare le rigide gerarchie aziendali. Tuttavia Hols non dovrà temere solo l’incombenza di una minaccia esterna, raffigurata da Grunwald e i lupi d’argento, ma anche la mutevolezza di una comunità composta di persone genuine e semplici, che per questo tende ad essere anche facilmente malleabile e soggetta a divisioni, dove un debole capo villaggio viene manovrato da un geloso e meschino consigliere.

Sconfitto quello che era il nemico comune (il mostruoso luccio) e assaporato il benessere, in poco tempo maldicenze e complotti tramutano un glorificato eroe come Hols in minaccia da esiliare; con piena allegoria postbellica, Takahata con questa vicenda ci mostra come la disunione e la manipolazione interna di una collettività, porti al rischio di una sua disgregazione, rendendola di conseguenza fragile e incapace di far fronte ad una futura e reale minaccia.

Viene da sé che Hols non si può considerare proprio il tradizionale modello di eroe; chi lo accosta al Mirai Shounen Conan di Miyazaki si ferma evidentemente alla estetica, agli stracci, o alla scena del padre sul letto di morte. Hols è perennemente arrabbiato, rabbia che si tramuta in ossessione, ossessione per i lupi d’argento che lo porta ad un passo dalla pazzia in preda alle visioni, agli occhi degli abitanti del villaggio. Non sappiamo perché e da quanto tempo combatte contro i lupi, ma quel che è certo è che questa lotta lo ha logorato, lo ha reso più feroce di qualunque adulto del villaggio, quella ferocia che gli consente di abbattere il pesce gigante. Hols dovrà fare i conti con i suoi fantasmi nella visionaria sequenza della foresta impenetrabile, sembra in tutto e per tutto un giovane reduce di guerra, ma è l’incontro con Hilda, chiaramente, ad essere crocevia del suo destino. Hols prova immediata empatia per questa misteriosa ragazza trovata in un villaggio abbandonato poco distante; entrambi sono stati strappati alla civiltà, seppur con modalità differenti, e per questo rivede in lei la medesima solitudine (che a sua volta risponde con un curioso “allora noi siamo fratelli, gemelli, dev’essere di sicuro così”), sentendo il bisogno di aiutarla, di portarla al villaggio e di renderla felice.

Mantenuta nell’abbigliamento la sua originaria estetica Ainu a simboleggiare le etnie che scompaiono (tematica molto cara a Takahata), Hilda a prima vista ci appare come una classica eroina da salvare, una forse più malinconica variazione di quanto già visto, salvo poi divenire genesi di una nuova visione del regista sulla psicologia del personaggio animato; una figura complessa, tormentata dai sensi di colpa (essere l’unica sopravvissuta della sua gente), dalla solitudine e da un’ossessione per la morte, espressa anche dalle sue canzoni la cui voce angelica, per la quale gli abitanti del villaggio smettono di lavorare, fa da netto contrasto alle parole pregne di alienazione e sofferenza.

Hilda è convinta, con la distruzione del suo villaggio e l’immortalità donatagli da Grunwald, di non poter più abbracciare la vita ma di essere piuttosto portatrice di disgrazia, e per questo si avvolge in un isolamento, che la porta nel tempo a rifiutare qualunque forma di felicità e speranza. Chiro e Toto, i due animaletti parlanti costantemente in sua compagnia, non sono che un’estensione manifestata in forma animata del conflitto della sua personalità bipolare; con una notevole maestria registica che gioca sulle immagini, l’uno o l’altro, mai figure indipendenti, entrano in scena in base al sentimento, positivo o negativo, che avverte Hilda in quel momento.

“Ma cosa ne sarà di un abito simile? Per quanto lo si adorni, se gli si dà fuoco finisce per bruciare, è semplice cenere”.

Hilda manifesta questo lato più oscuro durante la scena del matrimonio: dopo essere stata scherzosamente stuzzicata dalle donne del villaggio sulla sua carenza di abilità domestiche, rovina la gioiosa festa dedicata agli sposi con un’invasione di topi, un impeto di rabbia apparentemente inspiegabile, sotto certi aspetti infantile, ma che ben esprime la desolazione del suo cuore: come può accettare canti che enfatizzano alla vita e alla felicità, con la sua visione di un mondo in cui “tutto è destinato a diventare cenere”?

“Potevo vedere la frustrazione di Ōtsuka, entrambi eravamo concentrati a fare il meglio, ma Hilda era il fulcro del film, e noi non capivamo cosa Takahata stesse cercando di fare. Solo Yasuji Mori lo sapeva. In quel momento, Takahata stava solcando nuovi orizzonti, ma noi non lo vedevamo, non capivamo perché Hilda fosse così cupa”. Hayao Miyazaki.

Il suo legame con Flip, uno dei bambini del villaggio, e i sentimenti contrastanti nei confronti di Hols, sono delle crepe nella sua armatura, brevi lampi di umanità in un’anima perduta intenta a sradicare qualunque legame affettivo. Significativo in tal senso il suo duello con Hols, in cui si avverte un concentrato di emozioni, rabbia, tristezza, impotenza, una scena che ancora oggi trasmette una drammaticità incredibile.

“Takahata stava davvero spingendo i limiti dell’animazione” Continua Miyazaki in La Gioia di Animare di Ōtsuka Yasuo. “È stato influenzato da Jacque Prevert e il cinema francese, l’hanno formato. La scena di Mori che mi ha sempre fatto venire la pelle d’oca, quella in cui Hilda dona il medaglione a Flip e l’orso e li vede volare via.. non avevo mai visto nulla del genere nell’animazione. Ero sconvolto”.

Alla fine, Hilda compie la sua scelta, il suo lato umano emerge rinunciando all’immortalità per riabbracciare la vita, chiudendo così il sipario su una delle personalità più affascinanti e avanguardiste del cinema d’animazione giapponese (e non solo). Hayao Miyazaki, nella sua futura e prolifica carriera di regista e sceneggiatore, eviterà di ideare un personaggio bipolare e complesso come Hilda, preferendo piuttosto un approccio narrativo composto di distinti dualismi al femminile: Lana contro Mosley, Nausicaä contro Kushana, San contro Lady Eboshi. Ma già con il suo primo lungometraggio Lupin III: Il Castello di Cagliostro (1979), quasi come a volerla in qualche modo esorcizzare, Miyazaki crea con Clarisse l’archetipo della ragazza dalla purezza assoluta divenendo, in sincrono alle loli di Hideo Azuma, portatrice di un’estetica idealizzata che dominerà saldamente le preferenze otaku nel decennio 1980.

Tuttavia nel 1978, a dieci anni esatti dalla disastrosa uscita nelle sale di Horusu, la nascente rivista Animage fondata da Hideo Ogata dedica al film un importante articolo di approfondimento, accrescendone così il già radicato culto e riconoscimento storico tra gli ormai adulti appassionati, che lo classificano come "il primo anime".

Questo perché il primo film di Takahata è, al netto del suo calvario produttivo, un trionfo di tecnica e talento artistico, in cui un character design tutto sommato essenziale convive con scene di battaglia di massa sul ghiaccio che rimandano al Aleksandr Nevskij di Ėjzenštejn, al grande cinema, evidenti debiti verso La Regina delle Nevi di Lev Atamanov ("Ci diede la forte e rinnovata decisione di mettercela tutta per proseguire a lavorare con l’animazione"), un bel po’ di Paul Grimault, chiaramente, con spostamenti di camera complessi, immagini suggestive, e utilizzo di nuove tecniche come la frame modulation, che consiste nel riciclare fotogrammi per quantità variabili, in modo che un secondo di animazione possa contenere dagli 8, ai 12, ai 24 disegni, a seconda della scena.

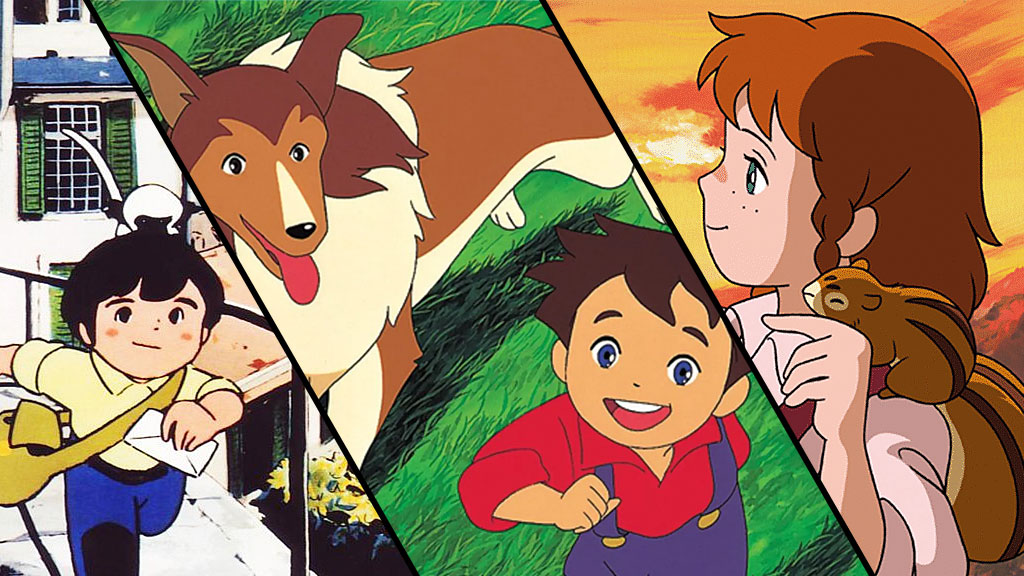

Non basterà però a Toei, troppi gli anni di lavorazione e gli investimenti non ripagati, nonostante le vendite estere (con l’Italia in prima fila, nel 1969), Isao Takahata viene declassato alla direzione di una serie minore quale Moretsu Ataro e nel ruolo di assistente alla regia per Himitsu no Akko-Chan, non dirigendo altri film per la compagnia, che lascerà nel 1971 per collocarsi presso A Production insieme ad Hayao Miyazaki e Yōichi Kotabe (nonostante la loro rapida promozione a key animator in Nagagutsu o Haita Neko), dove ritroveranno il loro mentore Yasuo Ōtsuka. Prenderanno in corsa le redini della prima serie di Lupin the Third, in seguito all’abbandono di Masaaki Ōsumi, mentre tentano, senza successo, di convincere la scrittrice svedese Astrid Lindgren alla cessione dei diritti per una trasposizione animata di Pippi Calzelunghe. Dopo il suo derivato estetico Panda Kopanda e soprattutto con l’avvio dei World Masterpiece Theater (altra rivoluzione, questa volta televisiva) avviene una svolta creativa per il regista, che abbandona il fantastico per dedicarsi al quotidiano, quello che oggi si definirebbe slice of life, in grado di esprimerne mirabile padronanza indipendentemente che trovi collocazione sulle Alpi svizzere di Heidi (1974) oppure in una già nostalgica Osaka anni ’60 di Jarinko Chie (1981).

Un cinema di quotidianità e ricordi, tra vita di città e immaginario bucolico, tra rapporti conflittuali e ideali di comunità, sempre con sguardo attento, profondo e intellettuale (e per questo non ripagato dagli incassi) verso la realtà che lo circonda, ai tempi che cambiano, spingendo la sperimentazione animata oltre i suoi canoni come pochi altri. Hols e Hilda continueranno a vivere nelle opere di Isao Takahata attraverso tematiche ricorrenti quali fuga dalle difficoltà, rifiuto alla vita, isolamento, in un coerente filo conduttore che passa per la tragedia di Hotaru no Haka, per il blocco infantile di Omohide poro poro, per la vana lotta al cambiamento di Pom Poko, per la rassegnazione degli Yamada, fino ad arrivare a Kaguya Hime, monumentale coronamento di una carriera straordinaria.

Ricordiamo che il film è disponibile in Italia col titolo La grande avventura del piccolo principe Valiant, visionabile sottotitolato in streaming gratuito su VVVVID o acquistabile nella versione Blu-Ray o DVD di Dynit.

Fonti [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Grandissimo film, che al cinema parrocchiale hanno dato subito dopo "La Regina delle Nevi", che ha non poche somiglianze con Hols e che e' anche quello bellissimo ma non ho ancora rivisto, devo darmi da fare!

PS: Ma guarda un po' cosa mi dici Wikipedia a proposito de "La regina delle nevi":

Visto questo film tre volte, e ogni volta mi piace di più. Un grazie alla Dynit per averlo pubblicato in Blu Ray in una versione di alta qualità, non come quella in DVD della Yamato deturpata in 4:3...

Complimenti!

Il film è stato gradevole, anche se l'ho trovato un po' ingenuo in certi passaggi, in primis sul finale: infatti non ho capito come abbia fatto Hilda (personaggio complesso ed affascinante, anch'io sono rimasta sconvolta nella scena del matrimonio

Per certi aspetti mi ha ricordato un altro vecchissimo film di animazione che vidi da piccola su una rete locale, Piccolo panda e gli amici della foresta. Alla fine c'era una scena di "resurrezione" simile.

Non l'ho acquistato allo stand Dynit perché avevo già esagerato con gli acquisti e penso magari di riservarmelo per l'anno prossimo (a meno che non lo trovi in offerta nei negozi). Però mi dispiace che non abbiano approfittato della nuova edizione per restituire al film il suo titolo originale, dato che in realtà anche nel doppiaggio italiano il nome Valiant appare solo nel titolo.

Gli aneddoti sono tanti e alcuni purtroppo non hanno trovato spazio, nonostante la lunghezza dell'articolo, per esempio il fatto che tutti i doppiatori erano attori di teatro, della compagnia teatrale Haiyūza per l'esattezza, altra novità per l'epoca e altra invenzione di Takahata, che li fece recitare liberamente registrando le voci prima di realizzare le scene.

Meriti a Miyazaki ovvio, così come a Reiko Okuyama (che ha curato la parte del matrimonio, i costumi, le animazioni più "femminili" di Hilda), Yoichi Okabe etc. è stato un lavoro di squadra.

Il titolo Principe Valiant è stupido, anche se va detto che in questo caso non siamo dinnanzi alla classica invenzione italiota, ma fu ideato da Toei stessa per la vendita internazionale, Little Norse Prince Valiant (nei paesi anglosassoni toglieranno il Valiant). Di sicuro era il momento buono per lasciarsi questo titolo alle spalle come è avvenuto in America, dove la Discotek Media per il bluray è riuscita ad andare oltre la volontà di Toei (che voleva mantenere il Little Norce Prince) e uscire con Horus: Prince of the Sun, grazie anche a Daniel Thomas MacInnes, curatore del Ghibli Blog e grande fan del film, che ha collaborato al progetto. Qui con Dynit non siamo stati abbastanza fortunati e non abbiamo avuto il nostro Daniel Thomas MacInnes a rompere le scatole, per questo che dico sempre che a questi bisogna rompere le scatole, sennò non le capiscono le cose e vanno avanti all'infinito a fare sempre gli stessi errori. Quantomeno però abbiamo ora un'edizione dignitosa e sottotitoli fedeli.

La Regina delle Nevi fu proiettato in una riunione aziendale poco prima della lavorazione del film, quindi suppongo tra il 1964 e il 1965; è stato per Miyazaki quello che La Bergère et le Ramoneur è stato per Takahata.

Un fun fact che ho invece scoperto recentemente totalmente a caso, dato che sto riguardando la serie in lingua originale, è che Anne fra i suoi tanti viaggioni immaginari, nell'episodio 10 dice a Diana di aver sognato in passato una ragazza di nome.. Hilda. Non avendo mai letto il romanzo (mea culpa) non so dire se sia una curiosa autocitazione o meno. Chissà.

Ho visto il film...ahimè troppi decenni fà, nella versione a spezzoni della Rai, epperò quanta magia avva anche quell'edizione, e poi in qualche pertugio della rete in lingue...diciamo ostrogote. E' una bella opera con alcune motivazioni nascoste che hai ben spiegato.

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.