È capitato a tutti, in età infantile, di immaginarci immersi nel mondo delle fiabe, padroni della nostra vita, protagonisti dell’avventura che noi stessi abbiamo progettato per noi e forti abbastanza da fronteggiare foreste oscure, orchi, demoni e cavalieri neri.

L’immaginario fiabesco, specie quello prettamente medioevale, è da sempre fonte di innumerevoli ispirazioni e passioni, un luogo plasmato come specchio dei nostri amori ed esorcismo delle nostre paure; una sorta di escapismo volto a dare cuore al bambino che è in noi e che vede il mondo tramite le lenti dei libri e forti come gli eroi che non siamo… ma se invece questo non accadesse? Se il farsesco paradiso delle nostre fantasie dovesse rivelarsi un ritrovo di orrori? Se la nostra immaginazione idilliaca venisse sovvertita grottescamente proponendoci degli ostacoli insormontabili? O peggio ancora, cosa accadrebbe se, nonostante un immenso sforzo immaginifico, neanche la fantasia ci concedesse la forza che non abbiamo ma di cui abbiamo bisogno?

È questo il triste destino di Bojji, un principe sordo-muto, piccolo e gracile che non riesce neanche a brandire un bastone di legno, protagonista di Ranking of Kings, trasposizione animata del manga di Sōsuke Toka, curata da Wit Studio e diretta da Yōsuke Hatta. L'anime è disponibile in Italia su Crunchyroll mentre il manga rimane ancora inedito.

Il piccolo principe vive nell’ombra di suo padre, re Bosse (piazzatosi settimo nella “Classifica dei Re” dei re più forti che dà nome al titolo), sente costantemente le pressioni del suo precettore, vede ogni giorno il disappunto sul volto di sua madre, e per di più subisce le angherie e gli sminuimenti di suo fratello, Daida. Come se le angherie psicologiche a palazzo non fossero abbastanza, anche il volgo deride lui e la sua disabilità, che lo fa apparire goffo agli occhi dei sudditi del regno. Nessuno crede che egli possa mai essere adatto al ruolo che gli spetterà, un giorno, sostituendo suo padre, e dietro il volto buffo e sempre scioccamente sorridente del bambino quasi incurante e disinvolto apparentemente, si nasconde una profonda malinconia, un marcatissimo sentimento di abbattimento e di inadeguatezza verso il mondo che lo guarda rigorosamente dall’alto verso il basso.

Programmatica, al riguardo di cui sopra, è la scena che riprende, certo non velatamente, “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian Andersen, in cui Bojji, al centro di un viale pubblico, viene deriso dalla sudditanza che sarà destinato a guidare un giorno. È in questa singola scena e in quelle poco successive che si avverte il profondo senso di disagio in cui la morale fiabesca viene rovesciata in chiave malinconica: non è una buffa scena che vuole mettere in ridicolo un nobile troppo pieno di sé, ma è l’avvilimento e la vittimizzazione di un povero bambino affetto da disabilità proprio in virtù di questa. Come se la mancanza di udito non fosse abbastanza, Bojji è costretto a vivere in un corpo fragile e piccolo, debole e debilitato, che in un mondo grande e pieno di gente grande (a partire dal padre, un gigante nel vero senso della parola) costringe il ragazzo a una posizione di subalternità e sottomissione ancora peggiore.

Tutto ruota attorno all’infermità che accompagna il bambino dalla nascita, motore centrale delle sciagure e delle insicurezze che colmano la sua visione della realtà, motivo dell’abbandono emotivo e psicologico pensa sia egli dovuto (vuoi per genuina malizia, vuoi per non sottoporlo a compiti troppo grandi per lui) e che trova una sublimazione psicologica proprio nella coronazione dei suoi sogni di diventare un re: non per il potere, non per la ricchezza, ma per essere finalmente amato e rispettato, colmare il suo cuore, finalmente, dell’amore di chi lo circonda. Sogno, ahinoi, di cui proprio nei primi episodi il ragazzo si vedrà ingiustamente privato, compromesso per via delle sue debolezze con cui è stato messo al mondo.

Simile ma non uguale è il destino del deuteragonista di questa storia, Kage, un ladro, una creatura umbriforme ma con intelligenza umana, ultimo della sua specie. Anche lui, come Bojji, ha vissuto una vita intera tra i pregiudizi e la discriminazione, mortificato da chiunque gli fosse vicino per il suo solo aspetto e la cattiva fama del suo clan, allontanato e privato di supporto, solidarietà e affetto da una realtà sociale che lo vede come una feccia che merita il solo annientamento. Ciò ha portato il bambino (perché sì, anche lui è in età infantile) ad abbandonare ogni sentimento di empatia verso chiunque, vedendo solo il male nel prossimo, e a diventare un ladro senza scrupoli, pronto a rubare persino allo sventurato ma solare Bojji.

Il principino, contrariamente all’antitetico coprotagonista, vede il bene anche in chi da giorni lo deruba di ogni suo avere, atto che può sembrare di primo acchito stupido o stolto, ma che in realtà tradisce una volontà ferrea di bontà verso il prossimo; l’amore che lui desidererebbe ricevere, ma che gli viene costantemente negato, viene sublimato attraverso un atto estremo di dedicazione verso l’altro, riflesso di sé stesso: non è stoltezza, bensì una commistione di pietà e umanità, in un continuo di gesti volti alla solidarietà, al perdono, all’empatia, alla comprensione di tutto ciò che è umano, e in quanto tale non è estraneo al cuore di Bojji.

Proprio in questo sta la differenza tra i due: Bojji non si arrende mai, né alle difficoltà né alle apparenze.

Dove Kage ha voluto abbandonare ogni sentimento umano, ogni voglia di continuare a vivere migliorandosi o a elevare il nome proprio e del suo clan, in ogni aspetto della sua vita che lui abbia dedicato al vilipendio del prossimo e all’odio di tutto che odiava lui a sua volta, Bojji invece è riuscito a tramutare ogni sentimento negativo, ogni pensiero deleterio, ogni pregiudizio, tra pianti catartici, in forza di volontà che gli ha dato la spinta continua a necessaria a migliorarsi, a non affliggersi e a tramutare la propria debolezza nel suo punto di forza: proprio la sordità che lo aveva portato all’umiliazione sociale si rivela ciò che dà voce al suo soggettivissimo modo di vedere il mondo, di relazionarci col prossimo, di capirlo; ciò lo rende unico e speciale in un mondo che lo sovrasta, anzi, dà lui anche i mezzi per controbattere e sopravvivere nel suo unicissimo e personalissimo modo di essere.

È questo il punto di Ousama Ranking: dimostrare che, anche se si nasce svantaggiati, non è finita e che la propria disabilità non è un limite per la strada che si è deciso di intraprendere.

Se il contenuto dell’opera riesce a elevare decisamente il materiale fantasioso che fa da cornice, altro punto sommamente degno di nota è la presentazione formale, potremmo dire il suo significante, che non è mera ostentazione di una forte coesione artistica. Tra i background di Yuuji Kaneko, che prende a piene mani dall’immaginario fantastico delle illustrazioni fiabesche e dei libri per bambini con un tocco acquerellato che rende vibrante questo mondo medioevale; il character design, a opera di Atsuko Nozaki, che ha così tante libertà date dal taglio molto cartoonesco (libertà date da un materiale originale con dei disegni, semper laudentur, instabili e aperti a molte interpretazioni e reinterpretazioni) permette degli stretch e delle esagerazioni agli animatori tutti che tuttavia non ledono allo stile generale della serie, ciò quindi garantisce tanta libertà e sperimentazione nelle scene di azione che hanno brillato nella prima parte dell’anime (e in certi punti altissimi della seconda); la regia di Yousuke Hatta, alla prima grandiosa esperienza di regista generale per una serie televisiva, accompagnato dai provvidenziali interventi dell’ancor più giovane Shouta Goshozono, coniugati agli sforzi di Arifumi Imai, asso veterano di Studio Wit, nelle vesti di assistente alla regia, conferiscono alla serie un impatto artistico e stilistico che fa già eco.

Molte sono le inquadrature che favoriscono una visuale dal basso verso l’alto per evidenziare la piccolezza dei protagonisti, tratto rilevantissimo a livello caratteriale e narrativo per evidenziare ulteriormente il sentimento di impotenza e disagio, frequenti grandangoli che sottolineano la tragicità di persone piccole che vivono inermi in un mondo grande che li schiaccia, campi totali che mettono in netta funzione antitetica le figure dei personaggi.

Queste trovate registiche, unite a un sapiente gioco di spazio tridimensionale e deformazioni prospettiche e anatomiche, marcano profondamente l’identità visiva della serie che fa dello sfruttamento delle forme, della prospettiva, al limite dell’esagerazione concessa dal character design estremamente concessivo, una forte componente semiotica che crea una forte proiezione del tema della piccolezza nell’opera all’interno di alcune delle creazioni più belle dello scorso anno e del corrente. Insomma, non è solo un modo di ostentare la libertà di sperimentazione del titolo, ma è qualcosa che serve anche a evidenziare un dettaglio che in realtà è sotto gli occhi di tutti: Bojji è piccolo; e non c'è modo di migliore di evidenziare un certo senso di disagio o di inferiorità psicologica e fisica da parte del protagonista se non proprio quello di esaltare e ribaltare sotto nuove luci ciò che lo rende diverso e inferiore rispetto agli altri personaggi, ovvero la grandezza, modo altresì congeniale per far capire allo spettatore che quello che sta guardando è effettivamente uno show in cui la disabilità/apparente debolezza del protagonista, rispetto agli altri “giganti” che compongono il cast, è in primo piano.

Alcuni esempi:

Questa concordanza semiotica tra narrazione e rappresentazione registica evidenzia di episodio in episodio sempre più il messaggio che fa leitmotiv alla serie.

Oltre a questo, la forte componente emotiva dei primi episodi parla da sé:

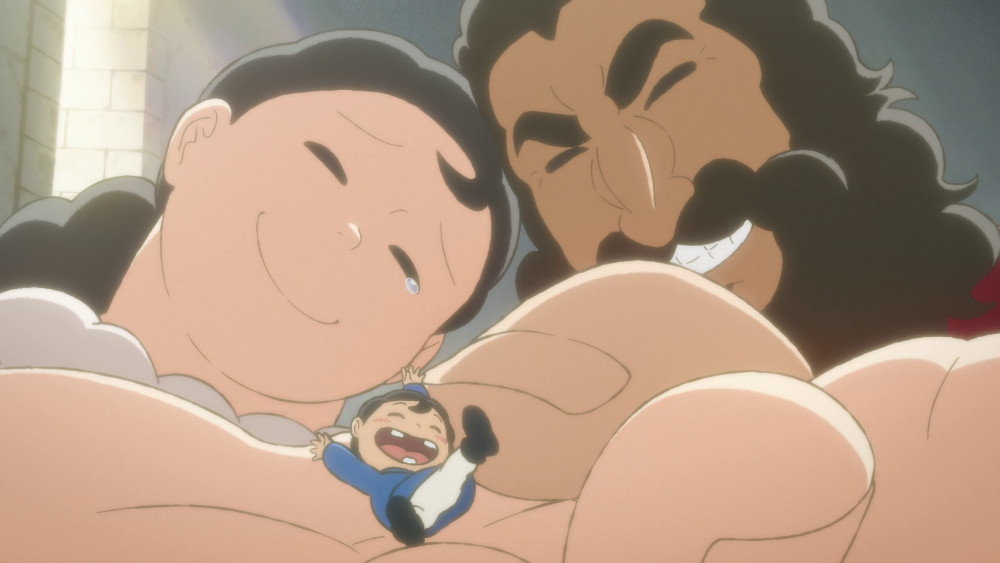

I due protagonisti, avvolti nel caldo di un’ambiente delicatamente illuminato, si abbandonano alla tristezza che opprime il loro animo. Da una parte la consapevolezza di non essere all’altezza dei propri sogni, la malinconia di sapere di essere inutile ed essere ritenuto tale nonostante tutti gli sforzi fatti, dall’altra la nostalgia commista al sentimento di amore appena ritrovato.

Il pathos malinconico costruito grazie alla onnipresente cura nei volumi e del peso dei personaggi unito alla soave fotografia di Kazuto Izumida e Noriyuki Ueda, misto anche alla fedele make-up animation (tecnica correttiva fotografica) che accompagna Wit da decenni, esprime il morbido rammarico e la calda consolazione dietro questa serie.

Tuttavia, ogni rosa ha le sue spine. Al netto di una prima parte con un impianto narrativo elaborato e saldamente costruito su solidi presupposti narrativi e artistici, il suddetto impianto soffre decisamente di un pacing troppo smorzato, specialmente nella seconda parte della serie, per via dei troppi flashback dedicati a circa ogni personaggio secondario. È sicuramente apprezzabile l’approfondimento psicologico costante dei personaggi a schermo, un cast a tutto tondo ben costruito e vagliato sotto l’ottica dell’analisi interiore, tuttavia, la forte presenza di flashback lede la fruizione del prodotto interrompendo troppo spesso il tempo della narrazione e allungando fin troppo scene altrimenti con una costruzione piuttosto semplice e dinamica.

Non è un difetto di per sé, ma non è un così buon utilizzo del tempo all’interno della narrazione, rispetto a trovate più sofisticate, se pensiamo anche che alcuni personaggi hanno avuto uno svisceramento interiore velato o spesso esposto tramite dei sottili riferimenti indiretti da parte di altri personaggi (penso per esempio a Bebin, la cui caratterizzazione è lasciata, apprezzabilmente, a parole dette da altri, o anche a Domas volendo) o tramite scene che hanno lasciato piuttosto spazio alla resa animata come

Questo tipo di sottigliezza narrativa è una componente decisiva per la costruzione del fascino attorno ai misteri della serie, che tuttavia mano a mano lasciano piuttosto spazio a rivelazioni che rallentano la narrazione e per nulla celano l’alone di occultismo che aveva pervaso l’opera nella prima parte della serie. Altresì, nella seconda parte, oltre a delle trovate registiche più conservative (che, ahimé, strappano via anche la forte semiotica dell’opera) si assiste a un susseguirsi di Deus ex machina e costruzioni a tavolino fin troppo convenienti per personaggi che vediamo feriti mortalmente un minuti prima e miracolosamente ripresisi poco dopo. In una storia con un impianto così fiabesco è una cosa su cui si potrebbe anche soprassedere, tuttavia, per la forte componente truculenta e quasi pulp ed esoterica che l’opera mantiene allo stesso tempo, lo spettatore potrebbe sentirsi stranito da una discrepanza tale tra una parte più sanguinolenta e una parte coesistente fin troppo comodo.

In conclusione, Ranking of Kings è una serie che, tolti alcuni strafalcioni lungo la strada, si classifica come una delle più interessanti dell’anno scorso e di questo per gli immensi sforzi artistici compiuti da uno staff giovane e dal multiforme talento; ma oltre a stuzzicare la gola di chi è affamato più di animazione che di storie, è anche un dolcissimo ritratto di umanità e solidarietà, un manifesto per chi si sente più debole e non trova la forza per andare avanti, altresì, una fiaba che coglie nel suo retaggio culturale, come genere e come immaginario storico, una raison d’etre atta a sfruttare al meglio la funzione paideutica che essa sottointende.

I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.

Pro

- Animazioni, fotografia e sfondi di alto livello

- Storia ricca di pathos…

- Un worldbuilding fiabesco e allo stesso tempo truculento e orrorifico molto interessante

- Cast a tutto tondo

- Caratterizzazione dei personaggi solidamente scritta

- Inno alla bontà umana

- Shouta Goshozono

Contro

- …Che tuttavia perde molto nella seconda parte con troppe trovate comode (deus ex machina, plot armor) attuate troppo spesso

- Struttura narrativa lievemente appesantita da troppi flashback

Dio santo quanto sono figo

"Una delle serie più apprezzate e sorprendenti..." - > 😊

"...degli ultimi sei mesi" - > 😐

Battute a parte la serie merita appunto parecchio, sicuramente fra le più interessanti nonché meglio pensate e realizzate degli ultimi anni

Probabilmente, come dici, avrebbero dovuto trovare un modo alternativo per approfondire i personaggi, o comunque non metterne così spesso in mezzo a scene d'azione nella seconda parte, ma devo dire che alla fine a me non sono dispiaciuti.

Una delle cose che mi è piaciuta di più di quest'opera è che riesce a farti odiare e amare ogni singolo personaggio.

Comunque bellissima recensione!

Spero in una seconda stagione entro 2/3 anni.

Eh al momento siamo troppo a ridosso col manga a quanto pare, io credo che a Napoli potrebbe arrivare l'annuncio del manga, speriamo

Ah cavolo non credevo che il manga fosse così indietro. 😑

Povero Bonji

Si sa poi nessuno è perfetto ma i "difetti" in questa serie sono il classico pelo nell'uovo, bisogna davvero cercarli bene e non intaccano minimamente la qualità dell'opera.

@alucard80 hai fan ovunque😅

Complimenti all'autore di questa bellissima recensione di una serie che mi incuriosisce.

Un po' come è stato con MiA, ma non allo stesso livello di quest'ultimo.

Non so se faranno mai una seconda stagione, ma mi andrebbe bene anche salutarlo così, col suo migliore amico, in viaggio per un'eterna avventura...

ma cos... 😂 ehm--- la cosa sta sfuggendo di mano ahahah @miriam22 quindi oltre ai discepoli ora ci sono i fans nascosti. annidati negli anfratti del virtuale

comunque grazie per i complimenti ma questa qui è piu di una rece normale, è proprio 1 bell'articolo esaustivo e completo. mi unisco ai complimenti di tutti per l'autore!

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.