Di seguito Vi proponiamo il focus sui film (Ab)normal Desire di Yoshiyuki Kishi, Ichiko di Akihiro Toda e Fly me to the moon di Sasha Chuk, rispettivamente incentrati su sessualità non convenzionale, bambini non registrati all'anagrafe e immigrazione cinese ad Hong Kong.

(Ab)normal Desire ~ Trailer completo

con sottotitoli in lingua inglese

Per (Ab)normal Desire, a Udine sono giunti come ospiti il regista Yoshiyuki Kishi e i produttori Yuko Nakamura, Hiromitsu Sugita e Yuriko Otagaki.

AnimeClick: Buongiorno, sono Micol di AnimeClick, un sito dedicato ad anime, manga, drama e cinematografia asiatica. Se per lei va bene inizierei con la prima domanda.

Yushiyuki Kishi: Sì!

A: Il titolo del film, "(Ab)normal Desire", esprime in modo eloquente la complessità del desiderio umano e la sfida nel definire ciò che è "normale" o "anormale" in campo sessuale. Come ha affrontato questa complessità durante la creazione del film? E trattando temi così sensibili legati al desiderio sessuale e alla psicologia umana, qual è stata la sua principale fonte di ispirazione per dirigerlo?

Y. Kishi: Diciamo che l'aspetto che per me è stato più importante, la tematica più grande che volevo mostrare, era come due persone possono entrare in contatto l'una con l’altra. E, secondo me, nel momento in cui lo fanno, l'elemento che è assolutamente necessario è una specie di perdono e permesso reciproco. Quando sai che l'altra persona ha un elemento anormale, quanto riesci ad accettare, quanto riesci a “perdonare" di questa persona? Nel momento in cui la accetti probabilmente anche tu sarai accettata, quindi c'è la necessità di una comprensione reciproca. Ecco, tutte queste erano le tematiche importanti a livello umano.

A: "(Ab)normal Desire" si basa su un romanzo di Ryō Asai, autore anche del celebre dramma adolescenziale "The Kirishima Thing". Qual è stata la sfida principale nel portare questo materiale alla vita sullo schermo e cosa ha cercato di aggiungere o modificare per adattarlo al mezzo cinematografico?

Y. Kishi: Va detto che senza dubbio per quello che concerne i romanzi di Ryō Asai, come appunto “The Kirishima Thing”, lui prende in considerazione soprattutto l'aspetto scolastico, ovvero quelle che possono essere (il regista ha detto in inglese "school customs", ndr) le abitudini all'interno di una scuola. Ad esempio in quel contesto puoi avere l'alunno che viene particolarmente adorato dagli altri, che diventa un po’ l’obiettivo da raggiungere, così come invece c'è l’alunno che è l'esatto contrario. Asai, tende a prendere in considerazione gli esseri umani già da quella fascia di età e riportare quelli che sono aspetti della loro vita. In questo caso, però, io avevo due ore a disposizione e c'era all'interno di questa storia un aspetto molto importante: dire che ci sono delle persone che hanno una vita sessuale normale e delle persone che hanno una vita sessuale che possiamo definire non normale e queste vengono in contatto le une con le altre.

Per quello che concerne l'ambito universitario nel film, si può vedere con Daiya e Yaeko, che riprendono molto il tipo di legame che già Asai mostrava nelle sue opere precedenti. A differenza loro, invece, gli altri hanno un nuovo sviluppo: l’aspetto dell’anormalità. Quest’ultimo ha fatto sì che ci fossero degli scontri nelle loro comunicazioni, ma allo stesso tempo, che queste fossero comprensibili e riconducibili per lo spettatore. Questo è stato un po’ l'aspetto che era per me importante replicare.

A: È giusto quindi pensare all'acqua in sé come una sorta di metafora per tutto ciò che concerne l’anormalità?

Y. Kishi: Più che altro, secondo me, in quest’opera l'acqua può essere interpretata sia come normalità che come anormalità. Ne abbiamo parlato molto anche con lo staff perché, ad esempio, quello che è importante è l’acqua, anche all'interno del grembo c'è la parte dell’acqua e c'è la parte della vita. L’acqua stessa ha varie forme, può arrivare sotto forma di tsunami o sotto forma di tempesta… quindi c'è anche questo aspetto più violento. Perciò a parer mio può essere compresa in entrambi i modi. Più che l'acqua come simbolo, io direi che all'interno dell'acqua ci possono essere tante interpretazioni.

A: Il film si concentra su quattro personaggi ai margini della società a causa delle loro pulsioni sessuali non convenzionali. Qual è stato il processo di sviluppo dei personaggi e come ha cercato di renderli complessi e autentici?

Y. Kishi: All'interno di questa storia, i personaggi sono tutti delle persone che in qualche modo fingono all'interno della società. In pratica creano degli aspetti di se stessi che sono solamente “virtuali”, degli aspetti che sono non reali e questo lo fa ognuno di loro a seconda di quelle che sono le caratteristiche… Ma per me la cosa fondamentale era far capire che in realtà stavano loro stessi fingendo, recitando una parte.

A: Può riassumerci qual è il messaggio principale che sperava di trasmettere al pubblico attraverso le storie dei personaggi di "(Ab)normal Desire", specialmente considerando la complessità e la varietà dei desideri umani rappresentati nel film?

Y. Kishi: Posso dire che il messaggio che volevo dare era un messaggio di comprensione, il fatto che è importante comprendersi e per comprendersi a volte non bisogna semplicemente farlo verbalmente, a parole, ma bisogna cercare di trovare una comprensione maggiore, più importante, ecco questo era il messaggio che volevo dare.

A: Grazie per questa intervista, mi ha donato un punto di vista diverso con cui vedere il film!

Perché le persone, quando pensano al diverso, si sentono a disagio?

Quale legge decreta cosa sia normale e cosa anormale?

Questo film di Yoshiyuki Kishi ci racconta del diverso, attraverso la storia di quattro personaggi. Per il pubblico ministero Hiroki Terai il diverso è rappresentato da suo figlio di dieci anni, che seguendo le orme di una piccola youtuber della stessa età, e supportato dalla madre, decide di non andare più a scuola e di studiare a casa con un amichetto. I due iniziano a fare video in streaming e diventano famosi, nel loro piccolo mondo. Hiroki questo proprio non riesce a capirlo. Per lui la normalità è essere obbligati ad andare a scuola, come hanno sempre fatto tutti. Poco importa se il figlio sente un profondo disagio quando si trova in quell’edificio. Poco importa se da quando ha smesso di andarci sorride di più e si apre al mondo. Per Hiroki il rispetto delle regole e la normalità vengono prima di tutto. Ma questo suo ferreo sentire si scontrerà ben presto con la realtà.

Il mondo reale non è fatto solo di normalità. Ci sono persone che sono diverse e sentono il peso della loro diversità, perché si sentono giudicate dalla società come sbagliate, abnormi, abominevoli. E questa continua sensazione di soffocamento li opprime giorno dopo giorno, mentre nascondono alle persone a loro care cosa sono veramente e cosa provano nel profondo.

È il caso degli altri personaggi che compongono il mosaico di questa storia.

Yaeko Kanbe è una studentessa universitaria che ha subito un profondo trauma nel passato. A causa di tale trauma prova ribrezzo per tuti gli uomini, persino per suo fratello. Se un uomo la sfiora per sbaglio, sprofonda in un attacco di ansia. Eppure, neanche lei sa come, si innamora di un collega universitario, che è anche un bravissimo ballerino: Daiya Morohashi. Il ragazzo sembra irraggiungibile e perso in un mondo interiore del tutto diverso dalla realtà. Eppure Yaeko si fa coraggio e cerca di conoscerlo e capirlo. Salvo ottenere da lui un secco rifiuto. Perché Daiya nasconde dentro di sé un segreto che non ha mai osato rivelare a nessuno. E questo segreto lo fa stare male, lo fa sentire un rifiuto della società; la sua rabbia cresce giorno dopo giorno, mentre non riesce ad affrontare la sua perversione sessuale. Arriva al punto di lasciare la danza, perché riesce a pensare soltanto all’unica cosa che gli dona piacere: vedere l’acqua che crea spruzzi e schizzi. Eppure, quando soddisfa il suo desiderio, ciò che gli resta è solo disagio e lacrime, oltre che un forte senso di solitudine.

La stessa solitudine che provano Natsuki Kiryu e Yoshimichi Sasaki, ex compagni di liceo, uniti dalla stessa perversione sessuale di Daiya: lo scorrere dell’acqua, il suo deviare dal suo percorso naturale, è per loro fonte immensa di piacere. I due sembrano essere riusciti ad affrontare il mondo dei normali con un matrimonio di convenienza ed una vita di facciata. Ma sapere che non sono soli nel mondo dona loro conforto.

Tre anime sole alla ricerca di compagni di sventura finiscono per intrecciare le loro storie e scivolare in una spirale senza uscita, che li condurrà alla rovina. E colui che raccoglierà i frutti di tutto ciò sarà proprio Hiroki, che ancora una volta dovrà scontrarsi con la dura realtà che non riesce ad accettare.

Ma forse, proprio avere a che fare con queste persone deviate, anormali, oscene ai suoi occhi, lo porterà a riflettere su quanto il suo non accettare la diversità nel mondo abbia causato alla sua stessa famiglia dolore.

La storia è raccontata attraverso il punto di vista dei vari personaggi, di cui emergono pensieri, paure, ansie, preoccupazioni. Ognuno a suo modo cerca il proprio posto nel mondo, anche se continuano a chiedersi se mai ne avranno uno.

In un mondo dove l’apertura mentale si evolve molto lentamente, forse non c’è spazio per chi ha come unica colpa il provare piacere per motivi diversi dal resto del mondo. È quindi così sbagliato essere diversi? Ma il mondo non è bello proprio perché è vario? O forse il discorso vale per tante cose, ma non per cosa procura piacere? I pregiudizi su persone innocue che hanno desideri particolari verso oggetti specifici sono davvero così tanto radicati, da renderne impossibile la permanenza su questo mondo?

Ecco, questa è la riflessione che vuole indurci a fare Kishi.

Il film presenta scene emblematiche, dove il rumore di fondo è quello dell’acqua che scorre. Scene in cui anche solo ricevere un abbraccio sembra una cosa così strana, eppure una volta ricevutolo si chiede disperatamente all’altro di non andare via. E si arriva alla fine con un profondo senso di tristezza e solitudine, chiedendosi se poi per davvero noi rientriamo nella normalità, o se abbiamo anche noi un qualcosa che ci rende diversi dalla massa, un qualcosa che ci fa stare male e di cui non riusciamo a parlare per paura di essere non compresi, giudicati, additati come diversi.

Ed ecco che resta solo il vuoto dentro di noi.

lingua giapponese

Per Ichiko, a Udine sono giunti come ospiti il regista Akihiro Toda e il co-sceneggiatore Taishi Mito.

AnimeClick: Buongiorno, io sono Micol e scrivo per AnimeClick, un sito web che tratta anime, manga, drama e cinematografia asiatica.

Primorski dnevnik: Io invece scrivo per un giornale di Trieste in lingua slovena, Primorski dnevnik.

Akihiro Toda: Buongiorno.

A: La storia approfondisce, in maniera profonda e sottile, le conseguenze talora inquietanti che possono scaturire dal tema dei bambini non registrati all'anagrafe. Ma tra le tante sfaccettature, qual è quello che lei ritiene essere il tema portante e il nucleo principale del film?

A. Toda: Ho trattato ovviamente diversi temi in questo film e quello dei bambini senza registro è sicuramente uno dei più importanti. Quello che volevo lasciar maggiormente trasparire è il fatto che nella vita non possiamo sempre giudicare, dire “questo è giusto, quello è sbagliato”, non possiamo vedere le cose solo in bianco e nero. Ichiko è una vittima del sistema sociale e della legge, però allo stesso tempo, anche lei commette un reato e quindi può essere ritenuta colpevole. Però se tu incontrassi Ichiko nel corso della tua vita, cosa faresti? Vuoi perdonarla oppure giustiziarla? Attraverso la vita di Ichiko volevo dare agli spettatori un momento di riflessione. Se ci fosse una Ichiko nella tua vita cosa faresti? Come ti comporteresti? Questo, io volevo chiedere al pubblico.

P: Allacciandomi alla sua risposta, Ichiko in un certo senso è il demone che le viene affibbiato: non ha rimorsi nel commettere alcune azioni, però, allo stesso tempo, è anche molto dolce. Com’è riuscito a dirigere l'attrice in questo senso, rendendola allo stesso tempo così crudele ma anche pura?

A. Toda: In questo film Ichiko non diventa mai il soggetto, le altre persone, i suoi amici, i suoi compagni, la raccontano dal loro punto di vista. Io volevo proprio descrivere Ichiko facendola raccontare, perché appunto, come dicevo, è una persona senza registro. Per la società e per il governo giapponese è al pari di qualcuno che non esiste, perciò volevo accentuare questo aspetto narrandola tramite le parole altrui. Secondo il Rashomon, una persona potrebbe avere vari lati e forse, mentre qualcuno ha visto un lato di Ichiko, altri potrebbero averne visto uno diverso. E questo non riguarda soltanto la nostra protagonista, ma tutti noi… Ognuno ha diverse sfaccettature che mostra a seconda delle persone con cui si relaziona, per questo l’importante era che Ichiko venisse raccontata dalle altre persone oggettivamente.

A: La storia nasce da una sua pièce teatrale piuttosto apprezzata, che nel 2015 aveva vinto un premio per la Miglior Sceneggiatura. Come mai la scelta di trasformarla in un film per il cinema, dopo diversi anni?

A. Toda: Quando ho realizzato l’opera teatrale nel 2015, ho avuto fin da subito diverse offerte da numerosi produttori per realizzare un film o una sere tv. All’epoca, però, pensavo soltanto a come strutturare le opere per il teatro, quindi non riuscivo ad immaginarmela come progetto audiovisivo. Nel 2018 ho deciso di dedicarmi al seguito dell’opera teatrale* e preparandolo mi sono venute in mente alcune idee per un progetto cinematografico. In seguito all’uscita di quest’ultimo ho avuto delle offerte e, soprattutto, ho conosciuto il signor Kamiyama, il produttore, che mi ha proposto nuovamente di realizzare un film. Data la nascita di alcune idee, ho accettato la sfida e abbiamo pensato alla trasposizione.

[*] Questo film è basato sulla prima opera del 2015, ma contiene anche dei piccoli elementi tratti dal seguito del 2018, per questo il regista lo considera completo e non sente la necessita di realizzare un sequel anche per l’opera cinematografica. La pièce teatrale del 2015 aveva come protagonista Ichiko, mentre nel seguito la protagonista è la sorella Tsukiko. Viene definito "seguito", ma è come se fosse un lato A e un lato B.

P: È molto affascinante e per noi, ma anche molto terrificante, il tema delle persone non registrate che rappresenta il film. Quanto è comune? Si sente e si legge spesso di tantissime persone che in Giappone ogni anno scompaiono nel nulla, c’è qualche correlazione fra questo?

A. Toda: Io farei una netta differenza tra le persone che proprio non esistono nel sistema e le persone scomparse, perché anche se queste ultime scompaiono, probabilmente sono state registrate, sono andate a scuola, hanno un passaporto e così via… Possono essere scomparse per i motivi più disparati, ma comunque avevano dei diritti, a differenza delle persone senza registro. Essere una persona come Ichiko, significa non avere alcun diritto umano finché vivi in Giappone, perché non essendo registrata non può andare a scuola, non può avere una tessera sanitaria, non può sposarsi, non può prendere in affitto un appartamento, non può aprire un conto bancario. Non esiste, non ha nessun diritto e purtroppo, di persone come Ichiko, ne esistono ancora tante in Giappone*. Per concludere, dal mio punto di vista, non c'è alcuna correlazione tra le persone che non esistono perché scomparse e quelle che non esistono perché non registrate.

[*] In Giappone il numero di persone non registrate all’anagrafe ammonta all’incirca a 10.000 e sta diventando un problema non trascurabile. Questo accade per le ragioni più disparate, spesso i “senza registro” sono immigrati o figli di immigrati lavoratori, oppure, come nel caso di Ichiko, figli di madri che hanno scelto di non registrarli all’anagrafe per non inserirli anche nel registro di famiglia del padre.

A, P: Grazie per questa intervista!

con sottotitoli in lingua inglese

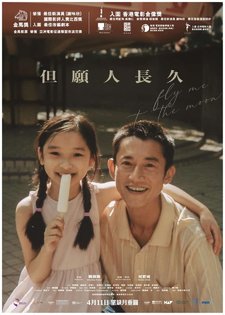

Per Fly me to the moon, a Udine è giunta come ospite la regista Sasha Chuk.

AnimeClick: Buongiorno, sono Micol di Animeclick, sito web dedicato a manga, anime, drama e cinematografia nipponica e asiatica.

Taxidrivers: Io invece sono Federica e scrivo per Taxidrivers. Ne approfitto per farle la prima domanda. Vorrei parlare delle sue esperienze perché ha detto di essere una scrittrice di novel e questo è il suo primo lungometraggio. Nel film sembra che abbia già acquisito una certa maturità nella regia, di solito quando uno scrittore passa al cinema deve confrontarsi con il fatto che i film comunicano tramite immagini piuttosto che con le parole, quindi è un approccio davvero diverso e lei esprime grande maturità in questo senso.

Sasha Chuk: Ciao! Ho realizzato alcuni cortometraggi prima di girare Fly me to the moon e credo che mi abbiano aiutato ad acquisire una certa esperienza nel trasformare le parole in immagini. Credo che anche gli studi in letteratura cinese, fatti all’università, mi abbiano aiutato ad affinare il linguaggio cinematografico e mi abbiano fornito alcune delle conoscenze necessarie. Nonostante ciò, trovo che ci siano sicuramente elementi migliorabili: alcune scene non necessiterebbero di alcun dialogo, poiché l'inquadratura fornisce già le informazioni necessarie al pubblico. Se potessi rifare questo film, probabilmente li eliminerei. Forse, ciò che rende diverso il linguaggio cinematografico da quello letterario, è proprio il fatto che non sia necessario essere molto espliciti su ciò che sta accadendo, perché le immagini parlano da sole. È qualcosa che voglio sicuramente migliorare nel mio prossimo progetto.

Per quanto riguarda il processo, ho scritto la sceneggiatura molto velocemente, mi ci sono volute solo due settimane per completarla; forse perché avevo già realizzato una short story (nel 2018, ndr) e il film è adattato da quest’ultima. La cosa difficile è che mentre io e il cast la leggevamo, mi sono accorta che c'erano alcuni dialoghi che non erano adatti alla trasposizione audiovisiva (erano adatti in un'opera letteraria, ma non verrebbero mai utilizzati in un contesto quotidiano); così l'ultima azione che ho fatto prima delle riprese è stata quella di eliminarne alcuni, in particolare quelli innaturali e non utilizzati quotidianamente.

Tuttavia la parte più difficile non è stata tanto scrivere e realizzare il copione, quanto capire come lavorare con i direttori della fotografia, discutere dello storyboard e studiare il miglior modo per trasporlo sul grande schermo, ma grazie all'esperienza maturata nella realizzazione dei cortometraggi è andata bene. Inoltre all’epoca non avevamo nessuna location, ma ci siamo confrontati sui riferimenti cinematografici: volevamo girare a Tokyo e ispirarci allo stile del film Lost in Translation [di Sofia Coppola, ndr]. Dicevo loro che tipo di riferimenti cinematografici preferivo, perché mi sarebbe piaciuto condividere la stessa immagine in mente.

T: Quando i nuovi registi di solito debuttano con un lungometraggio, anche se prima hanno lavorato su storie brevi, è un momento cruciale perché stanno definendo le proprie scelte stilistiche. Ci sono delle influenze di registi o film che hanno ispirato la storia?

S. Chuk: Il mio primo girato l’ho editato assieme ad un amico e uno dei registi che mi ha fortemente influenzata da allora, è stato Yasujirō Ozu per le sue sceneggiature, l’utilizzo dei campi lunghi e il modo in cui rappresenta i personaggi; un altro è il regista di Monster, Hirokazu Kore'eda, per il modo in cui tratta il tema della famiglia.

T: Può approfondire questa tematica sulla base della sua esperienza?

S. Chuk: Come ho detto prima, alcuni spettatori mi hanno già chiesto perché ho scelto di ritrarre le sorelle in un contesto familiare così povero, poiché viene visto come uno stereotipo per descrivere gli immigrati. Io, però, ho scelto di ritrarle in questo modo basandomi sulla mia storia, perché io stessa mi sono trasferita a Hong Kong e lì i miei genitori lavoravano come camerieri in un ristorante, duramente, mia madre anche tutto il giorno. Forse per qualcuno è qualcosa di vergognoso da condividere con gli altri, ma per me non è qualcosa da nascondere, perché essere poveri, nascere in una famiglia povera, non è una scelta. Quando erano in Cina i miei genitori avevano un lavoro dignitoso, mio padre lavorava in banca, mentre mia madre era specializzata in medicina cinese; ma a Hong Kong c'è una cultura completamente diversa, che richiede determinati certificati per lavorare anche solo in un semplice ufficio. Nonostante ciò, dato che a Hong Kong i salari sono più alti rispetto alla Cina continentale, c’erano molti immigrati che volevano trasferirsi in quel periodo. Per questo, in base alla mia esperienza personale, ritraggo i personaggi nati in una famiglia non ricca… Perché quello che voglio condividere è la durezza della vita, frammentata da piccoli spiragli di felicità indipendenti dal contesto economico, come quando la protagonista era al McDonald e usava il ketchup come rossetto sulle labbra dei genitori.

A: La sua esperienza in prima persona come figlia di immigrati dal continente cinese a Hong Kong, come ha influenzato la narrazione di "Fly Me to the Moon"? Inoltre, nel film, sembra che più trascorrano gli anni meno discriminazioni ci siano; ma è stato effettivamente così oppure è una questione ancora tanto radicata nella società?

S. Chuk: Il film è di pura finzione, ma gli elementi utilizzati sono veri, come la parte dell'immigrazione dalla Cina a Hong Kong, che è basata sulla mia esperienza personale. Per farvi un esempio, i fast food sono stati un cultural shock per me, perché all'epoca non c'erano questi ristoranti nella Cina continentale. L’intero concetto del McDonald, in particolare, è qualcosa di molto nuovo per me e, la scena di cui vi ho parlato prima, è il modo in cui ho rappresentato questo elemento nel film.

Per quanto riguarda l’altro punto, in base alla mia esperienza non mi sembra che ci sia davvero una sorta di discriminazione, penso semplicemente che non si voglia includere qualcuno che non parla la loro lingua. Per i bambini però è spesso più facile, perché non conoscono direttamente questo concetto che porta all’emarginazione. Mia mamma, per esempio, aveva difficoltà perché, nonostante avesse imparato la lingua, aveva mantenuto l'accento della sua terra d'origine. A mio parere, però, sebbene sia qualcosa che esiste, non si tratta proprio di discriminazione, ma di persone maleducate che se la prendono con le altre per le cose più disparate, come l'accento o i vestiti indossati.

Per portarvi un esempio più recente, oggi, gli studenti cinesi che decidono di studiare a Hong Kong, sono molto diversi da quelli della mia generazione. Molti di questi sono nati in famiglie della classe media, in grado di pagare le alte tasse universitarie per studiare nella città, tuttavia a molti di questi non interessa imparare la lingua hunanese (anche perché conoscono l'inglese in maniera fluente) o integrarsi nella cultura di Hong Kong poiché sanno che appena finiti gli studi torneranno in Cina a lavorare. Ed è molto differente rispetto ai miei tempi dove ho fatto del mio meglio per immergermi nella cultura e per essere "una di loro”.

A, F: Grazie per questa intervista!

Fonti consultate:

Si ringrazia zettaiLara per la realizzazione delle domande per l'intervista al regista di Ichiko, nonché l'ufficio stampa del Far East Film Festival per la disponibilità

Speriamo venga distribuito su qualche piattaforma, è un film che merita più di una visione e con questo approfondimento la voglia di rivederlo è cresciuta!

(Ab)normal desire l'ho apprezzato, mi spiace non aver potuto vedere gli altri due che mi sembrano meritevoli: spero arriverà l'occasione per vederli!

Grazie a Micol per questo interessantissimo report e a Barbara per la recensione che ci ha proposto ♥

Dei film qui approfonditi ho visto Abnormal desire e Ichiko, entrambi li ho trovati piuttosto inquietanti ma in senso positivo, ovvero che danno adito a diversi e notevoli spunti di riflessione, piuttosto impattanti.

Yui Aragaki è stata anche premiata, proprio ieri, per la sua performance in Abnormal (premio meritatissimo), Hana Sugisaki in Ichiko è stata altrettanto pazzesca; il tema dei bimbi non registrati all'anagrafe poi mi interessa da parecchi anni e vedermelo ritrovato in un film così mi ha fatto male al cuore in tutti i sensi.

Di Fly to the moon purtroppo ho potuto vedere solo l'inizio, mi interessava molto. Spero di poterlo recuperare un giorno ç_ç

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.