Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Happiness

6.5/10

Recensione di DarkSoulRead

-

“Perché è cosi bella la neve che cade su questo mondo folle?”

“Happiness”, che verrebbe quasi da storpiare in “HappiLess”, dato che non racconta come si ottiene la felicità, ma come la si perde, è la summa dei temi più scomodi e disturbanti trattabili in un fumetto, dal satanismo agli abusi sessuali, dal suicidio all’incesto, dal bullismo alla depressione, messi insieme e raccontati dalla voce gelida e penetrante di Usamaru Furuya.

L’estro creativo del sensei è stavolta rinchiuso negli argini di racconti slice of life più ordinari in termini di mera messinscena, e risulta meno esplosivo che in altre sue opere.

Il volume parte un po’ in sordina, con i primi racconti sottotono e meno sconvolgenti emotivamente parlando di quello che è lecito attendersi dall’autore, migliorando sensibilmente negli atti finali con storie più centrate e coinvolgenti, che però non sempre lasciano il segno sperato, nonostante l’impatto degli argomenti trattati.

La storia più riuscita delle otto scelte dall’autore è quella che da il titolo al manga, “Happiness”, un’agghiacciante racconto in bilico tra vita e morte che graffia l’animo del lettore, risultando l’amaro ritratto di una società alla deriva.

Tra i punti più alti dell’opera cito la toccante “E se…“ che in pochissime pagine riesce a commuovere con estrema dolcezza, mostrandoci il post-mortem da una prospettiva originale.

Meritevole di menzione anche “Una stanza piena di nuvole”, il più visionario dei racconti in raccolta, dove una giovane affittuaria truffata dipinge la propria stanza a mo' di cielo per avere la vista che gli era stata inverosimilmente promessa dal locatore.

I personaggi protagonisti, spesso giovani ragazze smarrite e in crisi esistenziale, passano al vaglio di un Furuya disilluso e rabbioso, che ci vomita addosso tutto il suo disprezzo per l’umanità senza la minima remora, ricordandoci Inio Asano all’apice del suo masochismo. Purtroppo manca un fil rouge che leghi concettualmente e simbolicamente i capitoli, che risultano piuttosto scorporati l’uno dall’altro, la follia umana presente in ogni racconto non basta a rendere le storie tasselli di un mosaico più grande. Il tipico ermetismo criptico dell’autore risulta quasi del tutto assente in questo volume (o meglio è presente solo in minima parte), non ci sono infatti le classiche decostruzioni e sperimentazioni a cui il sensei ci ha abituato, tuttavia non manca spazio all’interpretazione del lettore, che come in altre sue opere gioca un ruolo importante, specialmente in certi paragrafi.

Il tratto di Furuya, sottile ed espressivo, consegna all’occhio la solita ineccepibile resa grafica, dalle linee psichedeliche e angoscianti de “La Canzone del Diavolo” al surrealismo pittorico di “Indigo Elegy”; il disegno leggero e al contempo dettagliato dell’autore si lascia apprezzare per tutto il volume, pur non toccando le vette visive espressioniste degli esercizi di stile di “Palepoli”, né la forza visionaria delle incantevoli splash page di “La musica di Marie”. Le tavole, costruite minuziosamente soppesando tutti gli elementi che le compongono, rivelano un equilibrio di dettagli armonico e perfettamente ponderato, che ci regala una consecutio-immagini sempre fluente e godibile. La passione per l’erotismo del sensei si evince dalla sensualità delle scene di nudo,

da cui emergono gli istinti sessuali dell’uomo, nella loro forma più ferale e primitiva.

“Happiness” è un’opera controversa, una raccolta dalla qualità narrativa altalenante come spesso accade nei volumi antologici, differenziandosi dall’agglomerato grazie a temi forti ed anticonvenzionali, e all’inconfondibile firma di un virtuoso del manga, che, con un approccio più pragmatico, pur non al culmine della sua fervida ispirazione, conferma invidiabili dote artistiche.

“Happiness”, che verrebbe quasi da storpiare in “HappiLess”, dato che non racconta come si ottiene la felicità, ma come la si perde, è la summa dei temi più scomodi e disturbanti trattabili in un fumetto, dal satanismo agli abusi sessuali, dal suicidio all’incesto, dal bullismo alla depressione, messi insieme e raccontati dalla voce gelida e penetrante di Usamaru Furuya.

L’estro creativo del sensei è stavolta rinchiuso negli argini di racconti slice of life più ordinari in termini di mera messinscena, e risulta meno esplosivo che in altre sue opere.

Il volume parte un po’ in sordina, con i primi racconti sottotono e meno sconvolgenti emotivamente parlando di quello che è lecito attendersi dall’autore, migliorando sensibilmente negli atti finali con storie più centrate e coinvolgenti, che però non sempre lasciano il segno sperato, nonostante l’impatto degli argomenti trattati.

La storia più riuscita delle otto scelte dall’autore è quella che da il titolo al manga, “Happiness”, un’agghiacciante racconto in bilico tra vita e morte che graffia l’animo del lettore, risultando l’amaro ritratto di una società alla deriva.

Tra i punti più alti dell’opera cito la toccante “E se…“ che in pochissime pagine riesce a commuovere con estrema dolcezza, mostrandoci il post-mortem da una prospettiva originale.

Meritevole di menzione anche “Una stanza piena di nuvole”, il più visionario dei racconti in raccolta, dove una giovane affittuaria truffata dipinge la propria stanza a mo' di cielo per avere la vista che gli era stata inverosimilmente promessa dal locatore.

I personaggi protagonisti, spesso giovani ragazze smarrite e in crisi esistenziale, passano al vaglio di un Furuya disilluso e rabbioso, che ci vomita addosso tutto il suo disprezzo per l’umanità senza la minima remora, ricordandoci Inio Asano all’apice del suo masochismo. Purtroppo manca un fil rouge che leghi concettualmente e simbolicamente i capitoli, che risultano piuttosto scorporati l’uno dall’altro, la follia umana presente in ogni racconto non basta a rendere le storie tasselli di un mosaico più grande. Il tipico ermetismo criptico dell’autore risulta quasi del tutto assente in questo volume (o meglio è presente solo in minima parte), non ci sono infatti le classiche decostruzioni e sperimentazioni a cui il sensei ci ha abituato, tuttavia non manca spazio all’interpretazione del lettore, che come in altre sue opere gioca un ruolo importante, specialmente in certi paragrafi.

Il tratto di Furuya, sottile ed espressivo, consegna all’occhio la solita ineccepibile resa grafica, dalle linee psichedeliche e angoscianti de “La Canzone del Diavolo” al surrealismo pittorico di “Indigo Elegy”; il disegno leggero e al contempo dettagliato dell’autore si lascia apprezzare per tutto il volume, pur non toccando le vette visive espressioniste degli esercizi di stile di “Palepoli”, né la forza visionaria delle incantevoli splash page di “La musica di Marie”. Le tavole, costruite minuziosamente soppesando tutti gli elementi che le compongono, rivelano un equilibrio di dettagli armonico e perfettamente ponderato, che ci regala una consecutio-immagini sempre fluente e godibile. La passione per l’erotismo del sensei si evince dalla sensualità delle scene di nudo,

da cui emergono gli istinti sessuali dell’uomo, nella loro forma più ferale e primitiva.

“Happiness” è un’opera controversa, una raccolta dalla qualità narrativa altalenante come spesso accade nei volumi antologici, differenziandosi dall’agglomerato grazie a temi forti ed anticonvenzionali, e all’inconfondibile firma di un virtuoso del manga, che, con un approccio più pragmatico, pur non al culmine della sua fervida ispirazione, conferma invidiabili dote artistiche.

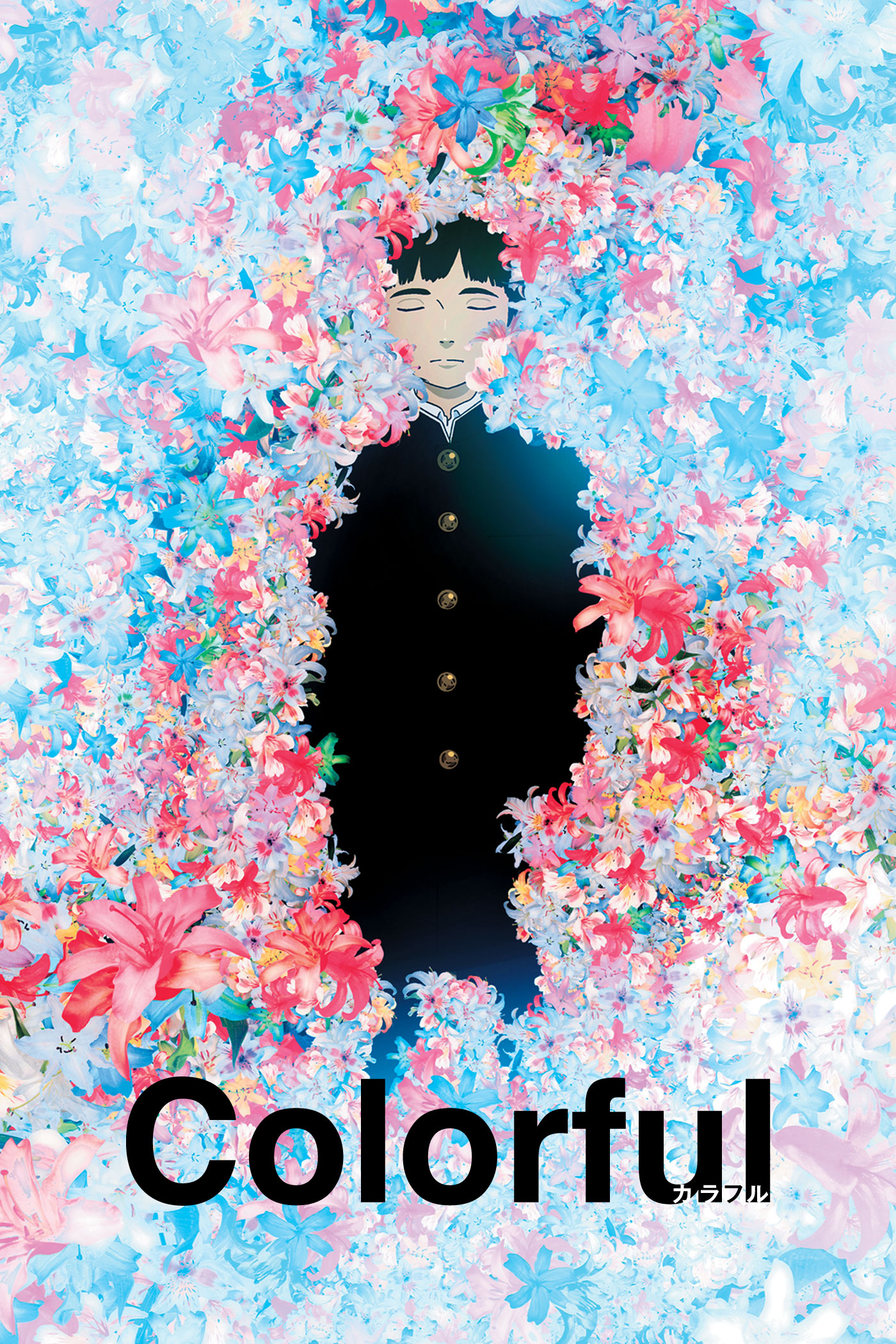

Colorful (2010)

8.5/10

La sensibilità di un artista sta nel riuscire a prendere l’ordinario e tramutarlo in straordinario, trattare tematiche delicate e difficili senza cadere nella banalità e senza mancare di tatto. È come incedere su una corda sospesa, il gioco sta nel portare avanti quell’equilibrio elegante, per quanto precario, fatto di immagini, suoni e impressioni fin dove l’artista ha intenzione di spingersi. Se l’estro è forte, il risultato può essere un’esperienza memorabile; se a guidare l’artista è invece pretensione, la caduta è una realtà pressoché inevitabile.

È una premessa doverosa, questa, per iniziare a parlare di “Colorful”, e in particolare di come “Colorful” si colloca nel contesto storico in cui è stato prodotto e all’interno del percorso artistico del suo autore, Keiichi Hara. Adattamento del romanzo omonimo di Eto Mori, la trasposizione animata di “Colorful” gode della reinterpretazione personale del regista, il quale, portando in primo piano certi aspetti, limandone altri, tenta di proporre un’opera adatta sia a un pubblico di bambini, col quale Hara si era rapportato fino ad allora, sia a un pubblico più maturo, in grado di cogliere fino in fondo le sfumature più cupe, celate dietro all’intreccio e ai personaggi del racconto. L’intenzione era proprio quella di creare uno stacco con la produzione rivolta a un target infantile - il suo lavoro di animatore per “Shin Chan” e “Doreamon” - ed evolvere la propria poetica verso un registro più maturo.

Protagonista di questa storia è un’anima peccatrice, rigettata contro la sua volontà nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione per espiare le proprie colpe e dimostrarsi meritevole di una nuova esistenza; l’anima, priva di memoria, deve vivere nel corpo di un mortale, tentando di ricordare la propria colpa e al contempo di rivelarsi adatta a reincarnarsi e intraprendere una nuova vita. Il corpo designato è quello del giovane Makoto, un ragazzo delle scuole medie sopravvissuto per miracolo dopo un tentativo di suicidio. Quello che l’aspetta è un viaggio alla scoperta del passato di Makoto e alla riscoperta del proprio io, tra le sofferenze e lo sconforto di una vita alienante che non le appartiene e le gioie fugaci e precarie che piano piano impara a riconoscere e apprezzare.

Lo stacco a cui si allude sta proprio nel modo in cui l’autore si pone nei confronti dell’opera e dei suoi personaggi. Lungi dal voler presentare una realtà e una società idealizzata, quale il modello giapponese si impone di essere, Hara ne mette a nudo il lato più crudo, ne esalta l’anaffettività e l’emarginazione dell’individuo, la necessità di un rapporto sincero col prossimo, il desiderio di sfuggire a questa realtà soffocante. Le numerose sequenze di vita familiare, su cui volutamente il regista decide di soffermarsi, e in particolar modo i pasti, fotografano perfettamente da un lato la volontà di trasmettere un messaggio tramite il realistico e il quotidiano, dall’altro dipingono direttamente il carattere e la personalità di ognuno. È un equilibrio delicato fatto di gesti, sguardi e sensazioni, prima che di dialoghi. È reale, è quotidiano. Ed è quindi proprio dall’ordinario, non dallo straordinario, che se ne colgono dagli aspetti più evidenti alle sfumature più fini, e Hara è davvero un maestro nella rappresentazione di tutto ciò.

Un altro cardine è il rapporto di Makoto con l’arte, intesa e interpretata come forma finale di escapismo. Questo particolare espediente non è certo originale, ma il modo in cui il tutto viene impacchettato rende ogni sequenza ispirata ed espressiva. Così il disegno e la pittura fungono da ponte tra il protagonista e il ragazzo, tutto diventa un gioco di colori atto a dare forma alle sue emozioni e a delinearne un profilo via via più definito nella mente del protagonista; prima toni vivaci, poi sempre più cupi, che accompagnano la macchinazione del suicidio, fino ai bozzetti lugubri e all’ultimo enigmatico non-finito che il ragazzo ha lasciato nell’aula di arte della propria scuola e che il protagonista scruta e ammira in modo ricorrente nel film.

L’apparato tecnico e artistico è lo strumento attraverso il quale il messaggio riesce a filtrare così bene e ad arrivare allo spettatore, anche qui prima ancora della sceneggiatura. La regia mantiene sempre un quid di delicato, anche quando la tensione è palpabile e il disincanto al suo apice, laddove l’espressività dei personaggi viene resa con una precisione estrema della fisiognomica facciale e una gestione oculata del colore. Il character design è un altro degli aspetti realistici dell’opera; si preferisce mettere in scena personaggi dall’aspetto normale, comune, anche tendente al brutto, e senza eccedere nell’arricchire abiti e capigliature di particolari barocchi o vistosi, come può essere di moda nelle opere a sfondo quotidiano e slice of life contemporanee a “Colorful”.

Il prodotto finale è valido, forte e coinvolgente, riesce a penetrare il guscio dello spettatore e a trasmettere in modo efficacie lo stato d’animo, la realizzazione e l’evoluzione di un protagonista dalla psicologia non certo banale, senza tralasciare neanche la caratterizzazione dei comprimari. Tutto questo probabilmente spiega perché, nonostante l’intento originale fosse quello di proporre un film alla studio Ghibli, “Colorful” non abbia avuto un’eco sufficiente da permeare fino al grande pubblico. Ma, se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, il carattere più marcatamente di nicchia dell’opera ne permette, in un certo senso, un’interpretazione più personale e avulsa dal parere della critica collettiva e, personalmente, anche una più intima fruizione del film, elemento che più di tutto il resto è riuscito a catturarmi.

È una premessa doverosa, questa, per iniziare a parlare di “Colorful”, e in particolare di come “Colorful” si colloca nel contesto storico in cui è stato prodotto e all’interno del percorso artistico del suo autore, Keiichi Hara. Adattamento del romanzo omonimo di Eto Mori, la trasposizione animata di “Colorful” gode della reinterpretazione personale del regista, il quale, portando in primo piano certi aspetti, limandone altri, tenta di proporre un’opera adatta sia a un pubblico di bambini, col quale Hara si era rapportato fino ad allora, sia a un pubblico più maturo, in grado di cogliere fino in fondo le sfumature più cupe, celate dietro all’intreccio e ai personaggi del racconto. L’intenzione era proprio quella di creare uno stacco con la produzione rivolta a un target infantile - il suo lavoro di animatore per “Shin Chan” e “Doreamon” - ed evolvere la propria poetica verso un registro più maturo.

Protagonista di questa storia è un’anima peccatrice, rigettata contro la sua volontà nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione per espiare le proprie colpe e dimostrarsi meritevole di una nuova esistenza; l’anima, priva di memoria, deve vivere nel corpo di un mortale, tentando di ricordare la propria colpa e al contempo di rivelarsi adatta a reincarnarsi e intraprendere una nuova vita. Il corpo designato è quello del giovane Makoto, un ragazzo delle scuole medie sopravvissuto per miracolo dopo un tentativo di suicidio. Quello che l’aspetta è un viaggio alla scoperta del passato di Makoto e alla riscoperta del proprio io, tra le sofferenze e lo sconforto di una vita alienante che non le appartiene e le gioie fugaci e precarie che piano piano impara a riconoscere e apprezzare.

Lo stacco a cui si allude sta proprio nel modo in cui l’autore si pone nei confronti dell’opera e dei suoi personaggi. Lungi dal voler presentare una realtà e una società idealizzata, quale il modello giapponese si impone di essere, Hara ne mette a nudo il lato più crudo, ne esalta l’anaffettività e l’emarginazione dell’individuo, la necessità di un rapporto sincero col prossimo, il desiderio di sfuggire a questa realtà soffocante. Le numerose sequenze di vita familiare, su cui volutamente il regista decide di soffermarsi, e in particolar modo i pasti, fotografano perfettamente da un lato la volontà di trasmettere un messaggio tramite il realistico e il quotidiano, dall’altro dipingono direttamente il carattere e la personalità di ognuno. È un equilibrio delicato fatto di gesti, sguardi e sensazioni, prima che di dialoghi. È reale, è quotidiano. Ed è quindi proprio dall’ordinario, non dallo straordinario, che se ne colgono dagli aspetti più evidenti alle sfumature più fini, e Hara è davvero un maestro nella rappresentazione di tutto ciò.

Un altro cardine è il rapporto di Makoto con l’arte, intesa e interpretata come forma finale di escapismo. Questo particolare espediente non è certo originale, ma il modo in cui il tutto viene impacchettato rende ogni sequenza ispirata ed espressiva. Così il disegno e la pittura fungono da ponte tra il protagonista e il ragazzo, tutto diventa un gioco di colori atto a dare forma alle sue emozioni e a delinearne un profilo via via più definito nella mente del protagonista; prima toni vivaci, poi sempre più cupi, che accompagnano la macchinazione del suicidio, fino ai bozzetti lugubri e all’ultimo enigmatico non-finito che il ragazzo ha lasciato nell’aula di arte della propria scuola e che il protagonista scruta e ammira in modo ricorrente nel film.

L’apparato tecnico e artistico è lo strumento attraverso il quale il messaggio riesce a filtrare così bene e ad arrivare allo spettatore, anche qui prima ancora della sceneggiatura. La regia mantiene sempre un quid di delicato, anche quando la tensione è palpabile e il disincanto al suo apice, laddove l’espressività dei personaggi viene resa con una precisione estrema della fisiognomica facciale e una gestione oculata del colore. Il character design è un altro degli aspetti realistici dell’opera; si preferisce mettere in scena personaggi dall’aspetto normale, comune, anche tendente al brutto, e senza eccedere nell’arricchire abiti e capigliature di particolari barocchi o vistosi, come può essere di moda nelle opere a sfondo quotidiano e slice of life contemporanee a “Colorful”.

Il prodotto finale è valido, forte e coinvolgente, riesce a penetrare il guscio dello spettatore e a trasmettere in modo efficacie lo stato d’animo, la realizzazione e l’evoluzione di un protagonista dalla psicologia non certo banale, senza tralasciare neanche la caratterizzazione dei comprimari. Tutto questo probabilmente spiega perché, nonostante l’intento originale fosse quello di proporre un film alla studio Ghibli, “Colorful” non abbia avuto un’eco sufficiente da permeare fino al grande pubblico. Ma, se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, il carattere più marcatamente di nicchia dell’opera ne permette, in un certo senso, un’interpretazione più personale e avulsa dal parere della critica collettiva e, personalmente, anche una più intima fruizione del film, elemento che più di tutto il resto è riuscito a catturarmi.

Kakegurui

5.0/10

“Kakegurui” è un manga nato nel 2014 e nel 2017 ha ricevuto l’adattamento anime realizzato dallo studio Mappa, inclusa una immediata seconda stagione e live action.

A mio avviso commentare o recensire la prima serie non è stato semplice: a una prima analisi “di superficie” sembra un’opera eccessiva, grottesca in alcuni frangenti, quasi pulp e “trash”. E pertanto a un occhio e orecchio un po’ esigente l’anime potrebbe risultare "poco attraente"...

Trattare il gioco di azzardo nelle sue molteplici sfaccettature non è facile, e gli autori hanno ambientato l’anime in un fantomatico istituto privato “Hyakkaou” che ospita gli studenti appartenenti a famiglie molto facoltose, con l’obiettivo di trasformarli negli individui più influenti della Nazione.

Invece di essere un istituto noto per l’eccellente offerta formativa, la “particolarità/eccellenza” dell’istituto è rappresentata dal consentire agli studenti la pratica del gioco d’azzardo in tutte le sue forme e dell’intrallazzo in generale, anche al fine di stabilire alleanze strategiche valide per il futuro.

In questo contesto, molto competitivo, cinico, senza scrupoli, i ragazzi operano come se tutto dipendesse dalla scommessa, inclusi la disposizione parziale o totale del proprio corpo e della vita stessa: chi contrae debiti e non fosse in grado di onorarli (e le cifre che si vedono nell’anime sono degne di importi di una manovra finanziaria di una nazione come l’Italia...) diventa un “pet” (cane per i maschi e gatta per le femmine), da trattare come uno schiavo, inclusi i trattamenti umilianti.

A dettare le regole è il consiglio studentesco, composto dai migliori gambler e rampolli delle famiglie più influenti. In questo contesto si inserisce la protagonista Yumeko Jabami, che fin da subito si ambienta al meglio nelle poche “regole” dell’istituto, data la sua spiccata abilità nel gioco d’azzardo.

I dodici episodi sono sostanzialmente un videogioco sul percorso di Yumeko verso la sua affermazione come giocatrice più forte (a modo di “battle shounen”): ad ogni episodio sfida i membri del consiglio studentesco fino alla presidente in giochi tra i più improbabili e assurdi. Tutto è portato all’eccesso: i giochi, gli importi scommessi (inclusa la vita), gli atteggiamenti dei giocatori che “trasfigurano” in vere e proprie maschere grottesche e reazioni di profondo piacere orgasmico - in un caso si trascende nel pesante (quasi “hentai”), e mi riferisco a uno dei personaggi più psicopatici, Midari Ikishima, nel settimo episodio - come conseguenza dell’aver affrontato e superato il rischio di perdere il bene che dovrebbe essere più prezioso, ossia la vita.

Oltre la trama piuttosto banale e un po’ ripetitiva, raccontata come già scritto in modo “pulp” (spero che non me ne voglia Tarantino), che cosa resta dell’anime? Riconosco che qua e là qualche messaggio “subliminale” lo trasmette. Il dialogo tra Yumeko e Midari potrebbe essere illuminante: “Il gioco d’azzardo è divertente perché entrambe le parti possono soffrire/Perché volevi tenere tutto il dolore per te?/Non ti diverte il gioco d’azzardo/Tu vuoi solo morire/Sei il genere di persona che odio di più/[…]”.

Senza far assurgere questo spezzone di dialogo a un ruolo di eccellenza, potrei scrivere che contiene la possibile essenza del gioco d’azzardo e, pertanto, il messaggio che vuole trasmettere l’anime, riassumibile nella parola “rischio”. Lo intendo come paura (che determina il piacere) delle potenziali conseguenze della scommessa, quel momento più o meno lungo interposto tra l’azione della scommessa e la consapevolezza del suo esito.

Nella serie dell’anime il personaggio di Yumeko rappresenta proprio lo spirito del gioco d’azzardo come descritto, contrapposto alla visione “distorta” che ne propina l’istituto: gioco d’azzardo come strumento di affermazione e acquisizione del potere e prestigio (economico e sociale), nonché come mezzo per opprimere e soggiogare i più deboli o i perdenti da parte degli studenti più cinici e sadici. Non a caso la presidente afferma che Yumeko rappresenta un pericolo per l’intera scuola e per la sua organizzazione.

Nell’anime sembra esserci anche una sorta di “voce fuori dal coro”: Ryōta Suzui, l’unico co-protagonista maschile che in apparenza incarna il classico ragazzo introverso e un po’ “sfigato” degli anime rom-com scolastici. Ryōta è serio, coscienzioso, generoso, sensibile, altruista ma anche poco coraggioso, molto influenzabile, un po’ tonto e completamente fuori luogo rispetto al contesto in cui agisce. Solo nella sfida tra Yumeko e la presidente si lascia influenzare dal clima del gioco (e Yumeko se ne accorge subito, apprezzando il gesto...), salvo poi pentirsene appena realizza cosa ha combinato.

Ryōta si affeziona a Yumeko e, messi assieme, sembrano in maniera simbolica la coscienza razionale (Ryōta) e quella scaltra, intelligente e irrazionale (Yumeko) di un’unica persona: in molte scene Ryōta cerca di dissuadere Yumeko dal mettere a repentaglio la sua stessa esistenza e, per quanto possibile, la assiste e cerca di aiutarla nelle sfide che decide comunque di affrontare.

Anche l’istituto scolastico sembra, per come è strutturato e per gli ambienti molto retrò, una sorta di casinò, con quell’atmosfera un po’ ovattata, artefatta e snob.

Quindi, “Kakegurui”, sotto l’apparenza pulp, sembra comunque voler trasmettere qualcosa di più del trash apparente delle situazioni raccontate, con un minimo di “allegoria” del gioco d’azzardo e della vita. Tuttavia, se il messaggio che vuol far trasparire è quello della vera e pura essenza del gioco d’azzardo svincolata da forme di affermazione di potere, sembra un po’ debole. Tale difetto è accentuato dal fatto che la serie non è autoconclusiva e lascia alla seconda stagione un eventuale finale. In più c’è poca introspezione: il character development è assente e la trama si concentra sulle sfide e sulle assurde e patologiche reazioni dei protagonisti.

Se lo si vede come prodotto di mero intrattenimento, “de gustibus non disputandum est”, ma francamente è troppo grottesco, eccessivo e anche un po’ ripetitivo e prevedibile: vedere ragazzi e ragazze “infoiati” dal brivido del rischio, dalla brama di autoaffermazione del proprio potere e dalla perversione sadica di infliggere sofferenza al prossimo in una sorta di “riserva” dove i predatori ghermiscono le proprie prede per assicurarsi un futuro di successo è francamente un po’ (tanto) ridicolo...

Yumeko, in una delle perle di saggezza che ci elargisce, afferma: “Per vincere bisogna essere disposti a perdere”. “Kakegurui” ha fatto lo stesso: ha fatto il suo gioco per rischiare... ma la scommessa per me non l’ha vinta.

A mio avviso commentare o recensire la prima serie non è stato semplice: a una prima analisi “di superficie” sembra un’opera eccessiva, grottesca in alcuni frangenti, quasi pulp e “trash”. E pertanto a un occhio e orecchio un po’ esigente l’anime potrebbe risultare "poco attraente"...

Trattare il gioco di azzardo nelle sue molteplici sfaccettature non è facile, e gli autori hanno ambientato l’anime in un fantomatico istituto privato “Hyakkaou” che ospita gli studenti appartenenti a famiglie molto facoltose, con l’obiettivo di trasformarli negli individui più influenti della Nazione.

Invece di essere un istituto noto per l’eccellente offerta formativa, la “particolarità/eccellenza” dell’istituto è rappresentata dal consentire agli studenti la pratica del gioco d’azzardo in tutte le sue forme e dell’intrallazzo in generale, anche al fine di stabilire alleanze strategiche valide per il futuro.

In questo contesto, molto competitivo, cinico, senza scrupoli, i ragazzi operano come se tutto dipendesse dalla scommessa, inclusi la disposizione parziale o totale del proprio corpo e della vita stessa: chi contrae debiti e non fosse in grado di onorarli (e le cifre che si vedono nell’anime sono degne di importi di una manovra finanziaria di una nazione come l’Italia...) diventa un “pet” (cane per i maschi e gatta per le femmine), da trattare come uno schiavo, inclusi i trattamenti umilianti.

A dettare le regole è il consiglio studentesco, composto dai migliori gambler e rampolli delle famiglie più influenti. In questo contesto si inserisce la protagonista Yumeko Jabami, che fin da subito si ambienta al meglio nelle poche “regole” dell’istituto, data la sua spiccata abilità nel gioco d’azzardo.

I dodici episodi sono sostanzialmente un videogioco sul percorso di Yumeko verso la sua affermazione come giocatrice più forte (a modo di “battle shounen”): ad ogni episodio sfida i membri del consiglio studentesco fino alla presidente in giochi tra i più improbabili e assurdi. Tutto è portato all’eccesso: i giochi, gli importi scommessi (inclusa la vita), gli atteggiamenti dei giocatori che “trasfigurano” in vere e proprie maschere grottesche e reazioni di profondo piacere orgasmico - in un caso si trascende nel pesante (quasi “hentai”), e mi riferisco a uno dei personaggi più psicopatici, Midari Ikishima, nel settimo episodio - come conseguenza dell’aver affrontato e superato il rischio di perdere il bene che dovrebbe essere più prezioso, ossia la vita.

Oltre la trama piuttosto banale e un po’ ripetitiva, raccontata come già scritto in modo “pulp” (spero che non me ne voglia Tarantino), che cosa resta dell’anime? Riconosco che qua e là qualche messaggio “subliminale” lo trasmette. Il dialogo tra Yumeko e Midari potrebbe essere illuminante: “Il gioco d’azzardo è divertente perché entrambe le parti possono soffrire/Perché volevi tenere tutto il dolore per te?/Non ti diverte il gioco d’azzardo/Tu vuoi solo morire/Sei il genere di persona che odio di più/[…]”.

Senza far assurgere questo spezzone di dialogo a un ruolo di eccellenza, potrei scrivere che contiene la possibile essenza del gioco d’azzardo e, pertanto, il messaggio che vuole trasmettere l’anime, riassumibile nella parola “rischio”. Lo intendo come paura (che determina il piacere) delle potenziali conseguenze della scommessa, quel momento più o meno lungo interposto tra l’azione della scommessa e la consapevolezza del suo esito.

Nella serie dell’anime il personaggio di Yumeko rappresenta proprio lo spirito del gioco d’azzardo come descritto, contrapposto alla visione “distorta” che ne propina l’istituto: gioco d’azzardo come strumento di affermazione e acquisizione del potere e prestigio (economico e sociale), nonché come mezzo per opprimere e soggiogare i più deboli o i perdenti da parte degli studenti più cinici e sadici. Non a caso la presidente afferma che Yumeko rappresenta un pericolo per l’intera scuola e per la sua organizzazione.

Nell’anime sembra esserci anche una sorta di “voce fuori dal coro”: Ryōta Suzui, l’unico co-protagonista maschile che in apparenza incarna il classico ragazzo introverso e un po’ “sfigato” degli anime rom-com scolastici. Ryōta è serio, coscienzioso, generoso, sensibile, altruista ma anche poco coraggioso, molto influenzabile, un po’ tonto e completamente fuori luogo rispetto al contesto in cui agisce. Solo nella sfida tra Yumeko e la presidente si lascia influenzare dal clima del gioco (e Yumeko se ne accorge subito, apprezzando il gesto...), salvo poi pentirsene appena realizza cosa ha combinato.

Ryōta si affeziona a Yumeko e, messi assieme, sembrano in maniera simbolica la coscienza razionale (Ryōta) e quella scaltra, intelligente e irrazionale (Yumeko) di un’unica persona: in molte scene Ryōta cerca di dissuadere Yumeko dal mettere a repentaglio la sua stessa esistenza e, per quanto possibile, la assiste e cerca di aiutarla nelle sfide che decide comunque di affrontare.

Anche l’istituto scolastico sembra, per come è strutturato e per gli ambienti molto retrò, una sorta di casinò, con quell’atmosfera un po’ ovattata, artefatta e snob.

Quindi, “Kakegurui”, sotto l’apparenza pulp, sembra comunque voler trasmettere qualcosa di più del trash apparente delle situazioni raccontate, con un minimo di “allegoria” del gioco d’azzardo e della vita. Tuttavia, se il messaggio che vuol far trasparire è quello della vera e pura essenza del gioco d’azzardo svincolata da forme di affermazione di potere, sembra un po’ debole. Tale difetto è accentuato dal fatto che la serie non è autoconclusiva e lascia alla seconda stagione un eventuale finale. In più c’è poca introspezione: il character development è assente e la trama si concentra sulle sfide e sulle assurde e patologiche reazioni dei protagonisti.

Se lo si vede come prodotto di mero intrattenimento, “de gustibus non disputandum est”, ma francamente è troppo grottesco, eccessivo e anche un po’ ripetitivo e prevedibile: vedere ragazzi e ragazze “infoiati” dal brivido del rischio, dalla brama di autoaffermazione del proprio potere e dalla perversione sadica di infliggere sofferenza al prossimo in una sorta di “riserva” dove i predatori ghermiscono le proprie prede per assicurarsi un futuro di successo è francamente un po’ (tanto) ridicolo...

Yumeko, in una delle perle di saggezza che ci elargisce, afferma: “Per vincere bisogna essere disposti a perdere”. “Kakegurui” ha fatto lo stesso: ha fatto il suo gioco per rischiare... ma la scommessa per me non l’ha vinta.

I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.

Colorful mi è piaciuto. Il mio voto a questo film è 8.

Non ho dato una valutazione a “Kakegurui”, ma penso che 2,5/3 punti in più ci stiano bene.

Per quel che riguarda “Happiness”, è in lista.

concordo , e a parer mio , se all' inizio sembra un po sbarazzino , più avanti vediamo i personaggi , dare inizio ad un percorso da renderli adulti , con tutti i rischi se falliscono!

Colorful visto è dimenticato, non mi è dispiaciuto, ma nemmeno mi ha lasciato qualcosa che me lo faccia ricordare come un film degno di nota o da consigliare.

Happiness alterna alcuni racconti ben realizzati ad altri abbastanza dimenticabili. Furuya non si risparmia nei contenuti delle storie e questa è una cosa che ho apprezzato molto.

Grazie mille

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.