Recensione

The Eternal Zero

3.5/10

Eternal Zero: chi controlla il passato controlla il presente

"The Eternal Zero" (2013), film diretto da Takashi Yamazaki e tratto dall’omonimo romanzo di Naoki Hyakuta, è stato un successo clamoroso. Campione d’incassi in Giappone, pluripremiato ai Japan Academy Prize del 2015 e persino vincitore del Far East Film Festival di Udine nel 2014.

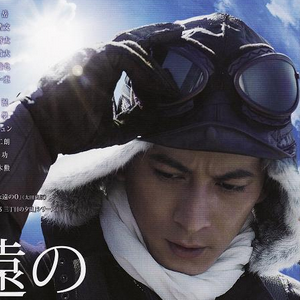

La storia segue Kyuzo Miyabe, pilota immaginario di Zero che, a differenza dei commilitoni, non sogna la gloria ma desidera sopravvivere per amore della sua famiglia. Attraverso testimonianze e lettere, scopriamo che era visto come la “disgrazia dell’esercito” proprio per questo suo atteggiamento. Salvo poi essere riletto dai nipoti e dai commilitoni sopravvissuti come un uomo buono, sensibile e dal destino tragico.

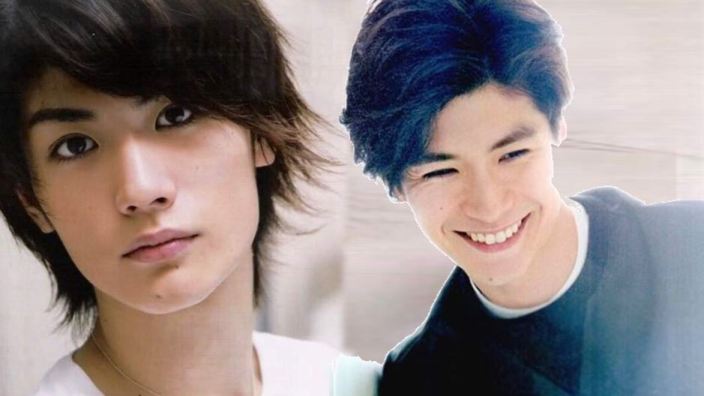

Dal punto di vista narrativo il film alterna lunghi flashback di guerra alle indagini nel presente dei nipoti Kentarō (Haruma Miura) e Keiko (Kazue Fukiishi), che cercano di ricostruire la figura del nonno attraverso testimonianze e documenti.

Buone le interpretazioni da parte del cast principale: Miura convince nel ruolo del giovane disilluso che si scontra con un’eredità scomoda, mentre la Fukiishi dà spessore alla parte della nipote che assume il compito di voce critica e razionale. Ma è Junichi Okada a reggere il film: il suo Miyabe è interpretato con intensità trattenuta e malinconia misurata, rendendolo allo stesso tempo umano e tormentato. Nei flashback, Mao Inoue aggiunge inoltre calore alla figura di Matsuno, la moglie di Miyabe, mentre il gruppo dei veterani offre solide interpretazioni di contorno.

È proprio questa compattezza del cast, unita al preciso comparto tecnico, a rendere ancora più insidiosa la retorica di fondo: lo spettatore viene catturato emotivamente e indirizzato in una direzione precisa. Anche la fotografia luminosa, quasi patinata, contrasta volutamente con l'orrore del conflitto che resta sempre fuori campo.

Uno degli elementi più critici della pellicola (e della storia raccontata) è che il punto di vista del protagonista è decisamente troppo moderno: Miyabe ragiona con categorie morali che parlano al pubblico di oggi, non come un aviere immerso nel Giappone militarista del 1941. E questo anacronismo non è affatto innocente: serve a rendere la sua storia più vicina e rassicurante, ma finisce per falsarne completamente il contesto.

La mentalità del tempo era infatti ben diversa: giovani cresciuti nell’ideologia della “bella morte”, nutriti da un fanatismo patriottico e da un razzismo feroce che giustificava massacri e conquiste. Rimuovere tutto ciò e mettere al centro un eroe sensibile e moderno non è un’operazione innocua: è una scelta precisa che trasforma la memoria storica in una finzione rassicurante travestita da verità.

Si potrebbe obiettare che nel film “gli altri” sono ben rappresentati, e che non si parla solo di Miyabe. È vero, li vediamo: compagni e superiori che lo accusano e lo aggrediscono verbalmente e fisicamente. Ma il punto è come vengono mostrati. Non li vediamo mai compiere atrocità concrete, né viene dato spazio alle conseguenze reali del loro fanatismo.

Servono solo da sfondo per far risaltare il protagonista come l’unico lucido, l’eroe morale incompreso.

I commilitoni diventano figurine, quasi comparse, che rafforzano il contrasto e spingono lo spettatore a pensare: “In quell’inferno c’era qualcuno che capiva, o almeno è plausibile che ci potesse essere”. Il risultato è che il contesto collettivo è cancellato e resta solo l’eccezione. È una narrazione ripulita e tecnicamente impeccabile ma moralmente disturbante.

Etichettare poi l'opera come “solo una storia d’amore pacifista” è molto comodo. Ma la comodità, qui, è manipolazione. Se fosse “solo” una storia d’amore, non ci sarebbero i caccia Zero, le missioni kamikaze, le lettere dei veterani. Il pacifismo è di facciata: consola lo spettatore con la figura del “buono che non voleva morire”, ma intanto addomestica la memoria. La violenza reale scompare, sostituita da un racconto addolcito che vuole smaccatamente far piangere per l'eroe sensibile invece che far riflettere.

Regia e colonna sonora lavorano a meraviglia: ed è proprio questa confezione che rende ancor più efficace il pericoloso messaggio accomodante.

Sconcerta ed inquieta anche il fatto che in Italia molti lo abbiano applaudito senza farsi troppe domande. Forse perché hanno riconosciuto qualcosa di familiare: le stesse rimozioni di colpa che, in forme diverse, hanno segnato anche la memoria nazionale del "Bel Paese" (?!).

"The Eternal Zero" è un film potente nella forma, ma ingannevole nella sostanza: di storico non ha assolutamente nulla, e non aiuta a capire il Giappone dell’epoca. Semmai è un esempio lampante di come, ancora oggi, il cinema nazionale nipponico preferisca raccontarsi ipocritamente come vittima piuttosto che affrontare le proprie responsabilità. Non è un caso che opere come questa trovino tanto spazio e riconoscimento. Fanno parte di un discorso più ampio, una narrativa di comodo che nasconde l'auto-indulgenza storica dietro la foglia di fico di un presunto lirismo, capace forse di commuovere, ma senza mai scuotere davvero le coscienze.

Chi volesse davvero capire qualcosa di quel periodo farebbe meglio a leggere Mishima o altri autori che scandagliano quell'epoca. Perché la verità storica non consola, non rassicura e non commuove: quando pretende di farlo, è già propaganda, è favola di stato. L’osceno spettacolo del saluto militare, che Miyabe fa idealmente a suo nipote mentre si schianta contro una portaerei, non è eroismo, è la messa in scena perfetta di questa illusione. La storia, invece, non redime: ferisce. E, proprio per questo, insegna.

"The Eternal Zero" (2013), film diretto da Takashi Yamazaki e tratto dall’omonimo romanzo di Naoki Hyakuta, è stato un successo clamoroso. Campione d’incassi in Giappone, pluripremiato ai Japan Academy Prize del 2015 e persino vincitore del Far East Film Festival di Udine nel 2014.

La storia segue Kyuzo Miyabe, pilota immaginario di Zero che, a differenza dei commilitoni, non sogna la gloria ma desidera sopravvivere per amore della sua famiglia. Attraverso testimonianze e lettere, scopriamo che era visto come la “disgrazia dell’esercito” proprio per questo suo atteggiamento. Salvo poi essere riletto dai nipoti e dai commilitoni sopravvissuti come un uomo buono, sensibile e dal destino tragico.

Dal punto di vista narrativo il film alterna lunghi flashback di guerra alle indagini nel presente dei nipoti Kentarō (Haruma Miura) e Keiko (Kazue Fukiishi), che cercano di ricostruire la figura del nonno attraverso testimonianze e documenti.

Buone le interpretazioni da parte del cast principale: Miura convince nel ruolo del giovane disilluso che si scontra con un’eredità scomoda, mentre la Fukiishi dà spessore alla parte della nipote che assume il compito di voce critica e razionale. Ma è Junichi Okada a reggere il film: il suo Miyabe è interpretato con intensità trattenuta e malinconia misurata, rendendolo allo stesso tempo umano e tormentato. Nei flashback, Mao Inoue aggiunge inoltre calore alla figura di Matsuno, la moglie di Miyabe, mentre il gruppo dei veterani offre solide interpretazioni di contorno.

È proprio questa compattezza del cast, unita al preciso comparto tecnico, a rendere ancora più insidiosa la retorica di fondo: lo spettatore viene catturato emotivamente e indirizzato in una direzione precisa. Anche la fotografia luminosa, quasi patinata, contrasta volutamente con l'orrore del conflitto che resta sempre fuori campo.

Uno degli elementi più critici della pellicola (e della storia raccontata) è che il punto di vista del protagonista è decisamente troppo moderno: Miyabe ragiona con categorie morali che parlano al pubblico di oggi, non come un aviere immerso nel Giappone militarista del 1941. E questo anacronismo non è affatto innocente: serve a rendere la sua storia più vicina e rassicurante, ma finisce per falsarne completamente il contesto.

La mentalità del tempo era infatti ben diversa: giovani cresciuti nell’ideologia della “bella morte”, nutriti da un fanatismo patriottico e da un razzismo feroce che giustificava massacri e conquiste. Rimuovere tutto ciò e mettere al centro un eroe sensibile e moderno non è un’operazione innocua: è una scelta precisa che trasforma la memoria storica in una finzione rassicurante travestita da verità.

Si potrebbe obiettare che nel film “gli altri” sono ben rappresentati, e che non si parla solo di Miyabe. È vero, li vediamo: compagni e superiori che lo accusano e lo aggrediscono verbalmente e fisicamente. Ma il punto è come vengono mostrati. Non li vediamo mai compiere atrocità concrete, né viene dato spazio alle conseguenze reali del loro fanatismo.

Servono solo da sfondo per far risaltare il protagonista come l’unico lucido, l’eroe morale incompreso.

I commilitoni diventano figurine, quasi comparse, che rafforzano il contrasto e spingono lo spettatore a pensare: “In quell’inferno c’era qualcuno che capiva, o almeno è plausibile che ci potesse essere”. Il risultato è che il contesto collettivo è cancellato e resta solo l’eccezione. È una narrazione ripulita e tecnicamente impeccabile ma moralmente disturbante.

Etichettare poi l'opera come “solo una storia d’amore pacifista” è molto comodo. Ma la comodità, qui, è manipolazione. Se fosse “solo” una storia d’amore, non ci sarebbero i caccia Zero, le missioni kamikaze, le lettere dei veterani. Il pacifismo è di facciata: consola lo spettatore con la figura del “buono che non voleva morire”, ma intanto addomestica la memoria. La violenza reale scompare, sostituita da un racconto addolcito che vuole smaccatamente far piangere per l'eroe sensibile invece che far riflettere.

Regia e colonna sonora lavorano a meraviglia: ed è proprio questa confezione che rende ancor più efficace il pericoloso messaggio accomodante.

Sconcerta ed inquieta anche il fatto che in Italia molti lo abbiano applaudito senza farsi troppe domande. Forse perché hanno riconosciuto qualcosa di familiare: le stesse rimozioni di colpa che, in forme diverse, hanno segnato anche la memoria nazionale del "Bel Paese" (?!).

"The Eternal Zero" è un film potente nella forma, ma ingannevole nella sostanza: di storico non ha assolutamente nulla, e non aiuta a capire il Giappone dell’epoca. Semmai è un esempio lampante di come, ancora oggi, il cinema nazionale nipponico preferisca raccontarsi ipocritamente come vittima piuttosto che affrontare le proprie responsabilità. Non è un caso che opere come questa trovino tanto spazio e riconoscimento. Fanno parte di un discorso più ampio, una narrativa di comodo che nasconde l'auto-indulgenza storica dietro la foglia di fico di un presunto lirismo, capace forse di commuovere, ma senza mai scuotere davvero le coscienze.

Chi volesse davvero capire qualcosa di quel periodo farebbe meglio a leggere Mishima o altri autori che scandagliano quell'epoca. Perché la verità storica non consola, non rassicura e non commuove: quando pretende di farlo, è già propaganda, è favola di stato. L’osceno spettacolo del saluto militare, che Miyabe fa idealmente a suo nipote mentre si schianta contro una portaerei, non è eroismo, è la messa in scena perfetta di questa illusione. La storia, invece, non redime: ferisce. E, proprio per questo, insegna.