Bakemonogatari, blend, racconti di mostri o mostracconti, a seconda dei gusti. A seconda che piacciano o meno le parole macedonia, categoria che in sé inquadra abbastanza la natura della serie. O almeno la sua apparenza. Ciò che mostra, anzi, meglio, ostenta. Sotto l’intonacatura c’è il vuoto, sembrerebbe. In realtà dentro quel vuoto si possono leggere alcune cose, c’è da tentare qualche discorso.

Bakemonogatari, blend, racconti di mostri o mostracconti, a seconda dei gusti. A seconda che piacciano o meno le parole macedonia, categoria che in sé inquadra abbastanza la natura della serie. O almeno la sua apparenza. Ciò che mostra, anzi, meglio, ostenta. Sotto l’intonacatura c’è il vuoto, sembrerebbe. In realtà dentro quel vuoto si possono leggere alcune cose, c’è da tentare qualche discorso.Bakemonogatari come vacuo divertissement è una tesi che regge finché la si vuole far reggere, ma forse è quella che regge meglio. E alla cui luce la serie rende meglio. Divertissement cazzone, sborone, imbottito di non-sense a go-go, di trivialità più o meno evidenti, con il fanservice polo accentratore in ogni sua declinazione, dalla versione tette e culi alla nozionistica da otaku, alle icone fetish degli anime oggi, annesse loli, gattine, tsun e vampirelle. Perché anime è bello e quel che attorno gli ruota pure. O è bello crederlo tale.

Gran frullato delle tendenze più o meno recenti della nippo-animazione commerciale, dunque. Dentro a una cornice harem, giusto per non farsi mancare nulla. Cornice decostruita, no, magari ci si scherza un po’ su, la si prende in giro prendendo in giro i ruoli a lei propri, emancipando le femminucce e maltrattando il maschietto tentacolato, sempre un po’ imballato ma di mano lesta. Dileggiato nella persona, spezzato nelle ossa e sbudellato dal gentil sesso. Tanto lui se lo può permettere. Tanto Bakemonogatari non è serio, appunto. Non lo vuole essere. Non ci si prende e meno male. La leggerezza è un salvataggio in corner da tendenze all’auto-elevazione, all’auto-mistificazione, alla pretesa di profondità e alla pretenziosità fighettina di alcuni prodotti Shaft. Non di Bakemonogatari. Non del tutto almeno.

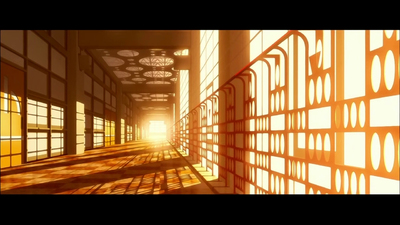

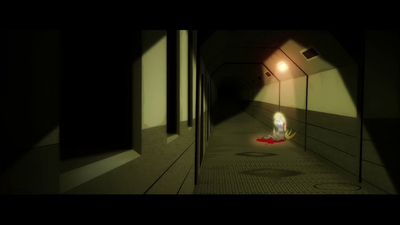

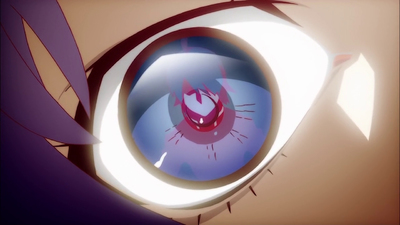

A tratti, a volte anche ampi, le magagne saltano fuori. I vizi sono duri a essere contenuti. Schermate monocrome intermittenti, lettering lampo, scenografia pesantemente digitalizzata e “minimalizzata”. E animazioni in Flash ammucchiate con altre in stop motion, collage tra foto e graphic design di vaga ispirazione pop. Effetti più pasticciati che altro. Soluzioni che cercano di dare un tono di sperimentalismo, un’aria di artisticità d’avanguardia, ma che mal celano la loro essenza posticcia, kitsch, monca di reali intenti espressivi, di una poetica solida, consapevole a muoverle. Roba gettata sulle rètine un po’ come viene. Senza un vero fine. Più abborracciata che ponderata, più stramboide che anticonvenzionale. Buona magari per camuffare i madornali limiti tecnici, le ristrettezze di budget che arrugginiscono i movimenti e approssimano le figure. Un paravento stiloso, insomma, lì si ferma. Qualche voluta regge, conserva una certa freschezza finché si limita a giochetti linguistici, a ritmiche e geometrie registico-cromatiche. Poi basta.

Si esagera, si diventa ossessivi, insistenti, si reiterano ad libitum schermaglie tra loro bene o male somiglianti, affini, prevedibili. Monotonia a ondate, schemi che tornano tra loro sempre uguali, visivamente come nella narrazione, nella costruzione di cicli di episodi a tema, con canovacci fissati, con tappe prestabilite e mai eluse, mai depistate. Mistero materializzato, nuova pulzella correlata, quindi ciarle, ciarle, ciarle a spernacchiare l’harem che fu e che continua a essere, poi un po’ d’azione, la risoluzione del caso e si riavvolge il nastro. Bakemonogatari cincischia su un modello che finisce per sostituire il cliché parodiato, che ne prende il posto quale nuovo cliché, nuova ossatura, nuova articolazione standard, diversa ripetitività ammazzata di chiacchiere. Che tra parentesi sarebbero uno dei motivi di pregio della serie.

Si esagera, si diventa ossessivi, insistenti, si reiterano ad libitum schermaglie tra loro bene o male somiglianti, affini, prevedibili. Monotonia a ondate, schemi che tornano tra loro sempre uguali, visivamente come nella narrazione, nella costruzione di cicli di episodi a tema, con canovacci fissati, con tappe prestabilite e mai eluse, mai depistate. Mistero materializzato, nuova pulzella correlata, quindi ciarle, ciarle, ciarle a spernacchiare l’harem che fu e che continua a essere, poi un po’ d’azione, la risoluzione del caso e si riavvolge il nastro. Bakemonogatari cincischia su un modello che finisce per sostituire il cliché parodiato, che ne prende il posto quale nuovo cliché, nuova ossatura, nuova articolazione standard, diversa ripetitività ammazzata di chiacchiere. Che tra parentesi sarebbero uno dei motivi di pregio della serie. La sceneggiatura è tenuta in piedi da una verbosità incessante, con monologhi e dialoghi che dilatano il minutaggio e si accalcano e accavallano, esuberanti, rutilanti, tautologici, inutili ma brillanti nel loro virtuosismo, nel loro sarcasmo, in un’autoironia che bersaglia la diegesi e l’extra-diegetico. Che gioca di sponda con la quarta parete senza pedagogismi intellettualoidi o velleità di basso e narcisistico profilo postmoderno. Si va a ruota libera per il puro piacere di farlo, con puro gusto giocoso, estemporaneo, freak. Ciò che spesso manca all’animazione dalla scrittura ingessata, testi che reggano da soli la scena, che siano vivi, briosi. Una lezione che certo cinema di genere made in Hollywood smercia da decenni in giro per il mondo.

È un paragone, non un nesso causale, improbabile che Bakemonogatari derivi la sua verve dalla parlantina e dalle battute icastiche made in USA. Non c’è alcuna traccia di esterofilia, qui come nel resto, contaminazioni extraterritoriali zero. La via è l’idiozia con gli occhi a mandorla che di tanto in tanto trova sfogo e sfoggio nella japanimation di cui Bakemonogatari è marcio fino alle viscere. Pur sembrando qualcosa di alieno, perché camuffato da alienato, da prodotto fricchettone sballato. Che in parte è, quando lo vuole essere. Quando non si sforza di apparire figo, quando non issa l’altro telone, quello del baraccone del tutto e del niente, dandosi arie trasgressive-chic che schermano una personalità debole, incerta, informe.

Bakemonogatari è quindi un oggetto impazzito che introita tritate a pezzi grossolani le mode più disparate per porsi forse come nuovo paradigma dell’otaku, nuova dissertazione sinottica delle sue manie e idiosincrasie e patologie. O magari come ludibrio delle stesse e dello stesso, esposizione di un armamentario ormai totemico, feticcio di orde sbavanti di animefan a cui vengono sbattuti in faccia la loro bava e gli oggetti per i quali/sui quali cola. O forse è solo nuovo fumo negli occhi sulla scia di una tradizione post-post-post-Evangelion che avvolge tutto di meta-qualcosa senza sapere bene né il come né il perché.

p.s. è la prima sua che leggo, per fortuna!

Ps. Scrivi dannatamente meglio di Limbes, perché stai qui a difedenderlo come Lancillotto difenderebbe Ginevra?

O forse stava davvero affilando la penna in vista di bakemonogatari

Che Bakemonogatari sia ruffiano con gli otaku è una mia deduzione, non lo pongo come premessa; è una conclusione, non un pregiudizio.

Che a me lo stile di Shinbo piaccia o meno è irrilevante, evidenziavo solo che il suo fine era quello di tappare alla bell'e meglio i buchi di budget, senza volontà di rivoluzionare o spezzare o reinventare codici grafici o chissà cos'altro.

Che le soluzioni visive mirino a fare economia della poca grana a disposizione, l'avevo notato e scritto. Magari te lo sei perso.

OMEGA_BAHAMUT, ma per storia di Bakemonogatari intendi forse le storie dei personaggi. Non c'è una trama che viene portata avanti. Ci sono degli archi con al centro una ragazza e il suo passato da svelare. Se ne risolve uno e si passa all'arco successivo. Cosa sarebbe se non un harem. Qualche briciola degli antefatti riguardanti Arara(ra)gi e la vampirella sta sparsa qui e lì, ma mi pare un po' poco per parlare di storia. E anche qui non c'è molta differenza con il tipico schema harem. Nulla di originale mi pare.

Idem se ti riferisci alla tecnica narrativa, è dai tempi de Le portrait de Petite Cosette - o come diavolo si scrive - che Shinbo si muove allo stesso modo.

PS

Npepata, onorato che ti preoccupi della mia naturale regolarità, ma come la Marcuzzi e Geppi Cucciari mangio Activia ed evacuo senza problemi i brandelli delle pagine della Treccani.

Riguardo la critica alla recensione (più che all'oggetto della stessa):

il problema, questa volta, a mio avviso, non riguarda il lessico (che anzi, trovo molto più appropriato rispetto a recensioni precedenti di Limbes) quanto nella reiterazione del contenuto. Chi si lamenta della povertà dello stesso è facilmente capibile.

"L'arte dello scrivere è omettere, omettere, omettere."

Robert Louis Stevenson, L'arte di scrivere, 1905

Limbes scrive sempre così...

Massimo rispetto per la sua padronanza lessicale che, come ho già scritto in più di un'occasione, è davvero invidiabile! E' sprecato per AC, senza nulla togliere al sito, per carità. Io fossi in lui scriverei per professione.

Tuttavia sono anch'io a favore per le recensioni più semplici e intuitive (soprattutto in questo contesto). Recensioni meno pompose e fruibili da tutti. Da un lato bisognerebbe ricordarsi che il target medio del sito non è a tali livelli da poter comprendere fluidamente quanto scritto in quel modo, l'età media è bassina risulta dunque una lettura pesante. D'altro canto, visto che di recensioni come questa non ce ne sono moltissime, direi che ogni tanto uno scritto di questo livello aiuti ad innalzare la qualità del sito.

In questo caso forse c'è più forma che sostanza... ma complimenti per la forma!

Al di fuori di un ambiente scolastico, però, ho notato che la semplicità premia. Il non prendersi troppo sul serio, il non far pesare agli altri il fatto di essere maggiormente acculturati, il non fare lo "sborone" è fondamentale per essere accettati e benvoluti.

Sinceramente, di questa recensione non ho capito un'acca.

Sarà perchè frequento un istituto tecnico, sarà perchè io stessa sono abituata a scrivere recensioni di tutt'altro tipo, ma l'unica cosa che ho compreso è che Bakemonogatari è un anime contraddittorio, ironico e che appartiene al genere "harem".

Tutto il resto sono paroloni vuoti.

Con tutto il rispetto che provo verso Limbes, che avrà come minimo il doppio dei miei anni e molta più maturità di me, devo però constatare che leggendo questa recensione non ho provato niente se non tanta, tanta frustrazione.

Caro Limbes, AC è pieno di adolescenti come me, che di fronte a scritti del genere non possono che rimanere interdetti. Mi piacerebbe che si tenesse conto anche delle nuove generazioni, che non mangiano vocabolari di italiano e versioni di latino a colazione, pranzo e cena.

E spolliciatemi pure se volete.

Per il resto io ho detto che da economista bado più al sodo senza troppi fronzoli e che ognuno può scrivere come vuole; basta scegliere se si vuol parlare alla massa o a pochi (perchè obiettivamente ammetterai che il tuo è uno "stile-ostile" alle masse) . Entrambe le scelte per me sono ovviamente accettabili.

Tutto il resto era solo una presa per i fondelli, spero si sia capito

A me (come molti altri) sarebbe bastato un semplice: "ragazzi, lasciatelo perdere perché è semplicemente un vuoto contenitore di niente". Non tutto questo discorso sul senso della vita moderna, manco dovessimo inserirlo come sketch dei Monty Python. E' uno spreco di parole e abilità per una cosa che non la merita.

Riguardo alla serie vera e propria l'ho apprezzata parecchio amando io i lunghi discorsi. I difetti esistono, ovviamente, ma è naturale in un opera che ha come scopo quello del prendersi in giro.

Insomma, è una recensione che non prenderei in considerazione per visionare o meno questa serie.

Quanto alla storia... certamente, non c'è una trama immensa e centrale, eppure ogni tessera di questo puzzle per me vale molto più a livello concettuale di quanto fanno altre opere che vogliono per forza di cose averla.

Almeno posso riconoscere che è fanservice di classe... almeno...

Il punto è un altro, ovvero se l'eccesso di fanservice è così marcato perché nella sua sovraesposizione vi è l'intento di metterlo alla berlina, oppure se è solo una tavolata imbandita per gli otaku e coreografata ad hoc per darle un tono. Cioè due delle possibilità che davo in fondo al testo. Una risposta certa penso non ci sia. Anche perché è il modo migliore per marciare su una serie.

Che poi la storia ci sia o no, oppure che ce ne sia poca o pochissima, alla fin fine non è questione di primaria importanza. Ci sono fior fior di opere che lavorano su altro e non sulla trama. Non è quello il problema.

PS

Npepata, se a te viene l'indigestione a calcolare l'IMU, pensa come sta chi la deve pagare.

Riguardo al resto, ovviamente si era inteso.

Venendo nello specifico a Bakemonogatari, sostanzialmente concordo col recensore. La serie mi piacque, e pure parecchio, quando la vidi, intrigata com'ero dalla regia, da Hitagi (la protagonista, conturbante, cinica ed ironica), e da una quintalata di dialoghi che dietro a tanto insulsaggine, alle volte celavano contenuti tutt'altro che banali.

Tuttavia quest'anime ha indubbiamente delle palesi pecche...cerca di essere autoironico, ma al contempo risulta pretenzioso, finendo col contraddirsi. Il fanservice poi è abbondante, e tende a soddisfare i fetish più disparati...in definitiva, non è certo un prodotto per tutti, ma può essere una visione godibile; sa emozionare, non è del tutto sciocco, ma neanche tanto intelligente quanto ostenta di essere. Una cosa per me è certa: è decisamente sopravvalutato.

tanta

La neko-Hanekawa?

La loli fantasma e la loli vampira?

Kanbaru e i suoi atteggiamenti pseudo-lesbici?

Fanservice è anche questo...personaggi studiati a tavolino per soddisfare le più svariate fantasie otakuesche.

Probabilmente, caro Limbes, nel tentativo di essere ricercato, sofisticato e "critico" a mo' di Sgarbi dell'animazione, sei caduto tu nell'essere pretenzioso.

In una recensione postata sull'homepage di uno tra i capisaldi dei siti d'informazione su anime, manga e cultura giapponese in Italia ci si aspetta di trovare una recensione che ti sia da guida, che spazi tra pro e contro, tra mancanze e punti di forza, non questa presa di posizione volta a rendere l'articolo per "pochi eletti", considerando l'età media dell'utenza.

A giocare a "cerca il termine più strano" sul Devoto-Oli siam buoni tutti

Nemmeno io conosco il significato di tutte le parole contenute nella recensione, ma la sostanza mi sembrava chiara...credo che mediamente tutti possano dedurre che per Limbes Bakemonogatari ha degli aspetti interessanti, ma in definitiva è tanto fumo e poco arrosto.

> quelli* criticano

quelli che criticano

Sono stanca, scusate...altro che erudita, iio stasera sono rimbambita.

Non dico che hai torto, ma resto dell'idea che altre opere quali Omamori Himari, Highschool DxD o Highschool of the Dead, per citarne alcune, siano molto più piene di fanservice, e anche di qualità nettamente inferiore, nonché vuote contenutisticamente.

è vero che i personaggi di Bakemonogatari soddisfano "le più svariate fantasie otakuesche" ( *alza la mano* ), anche se non so se sono stati pensati apposta per quello, ma se paragoniamo questi ad altri personaggi che sono stati creati per lo stesso scopo (ad esempio Asia del già citato DxD) quelli di Bake ne escono paurosamente trionfanti sotto tutti i punti di vista.

Insomma, personaggi-fanservice = male solo se non hanno né carattere né profondità né altro.

E comunque Kanbaru la definirei apertamente bisessuale.

Ok... ora a parte che la vera essenza della rece probabilmente l'ha scoperta solo l'ucello giraviti col suo messaggio 67 (anche se è andato un po' oltre)

Tanto per essere più esplicativi, proviamo a modificare il messaggio 41 reindirizzandola a Shinbo ed al suo stile, invece che a Limbes ed osservate.

41) Messaggio di Daltanious (14/06/2012, ore 11:23)

@Cecilia è il tipico stile di Shinbo: accostare tante belle parole, tante figure retoriche e pleonasmi per riempire di parvenza un articolo assolutamente vuoto. Però a molti piace, sarà che in un epoca in cui ormai ... l'animazione ... è un optional, quando vi è qualcuno che abusa di ricercati virtuosismi è automaticamente considerato un nuovo Omero...

Cioé che si voleva dire?

Ebbene si, la recensione di Limbes è scritta proprio nello stesso modo con il quale si esprime bakemonogatari, una specie di forbita autocelebrazione di se stessa. Ed è anche per questo che questa rece è davvero apprezzabile. Il giudizio è codificato all'interno della recensione stessa, descrivendo l'essenza dell'opera attraverso la sua stessa forma.

(evidenziare il resto)

P.S. non vedo nessuna corrispondenza tra lo stile di NisiOisin e quello di Limbes.

Considerando solo questi aspetti, Bake probabilmente non avrei nemmeno finito di guardarlo. E invece perchè è uno dei miei anime preferiti?

Per i dialoghi, che trovo spesso divertenti e interessanti (spesso, non sempre, qualche momento noioso l'ho trovato pure io). Dialoghi che, uniti a qualche piccolo gesto, son quelli che fanno i personaggi. Di conseguenza, mi piacciono tutti o quasi i personaggi presenti.

E' vero, in fondo accade ben poco, ma ciò di suo non autorizza a parlare di "vuoto". Per esempio, se ci pensate bene, i tre episodi dedicati a Mayoi (ripeto, ben tre) si possono riassumere con: un ragazzo e una ragazza accompagnano, a piedi, una bambina che cerca di tornare a casa. Evvabbé che nel terzo episodio c'è un bel colpo di scena (per chi a quel punto è ancora interessato a ciò che accade), però in pratica non accade altro. Il fatto è che il bello sta nei dialoghi tra Koyomi e Senjougahara e tra Koyomi e Mayoi (se c'avete fatto caso, in Bake solitamente i dialoghi avvengono tra sole due persone, forse perchè meglio gestibili in una light novel). E avviene pure un'importante evoluzione nel rapporto tra i protagonisti.

Poi può benissimo starci che i dialoghi creati da NisiOisin non piacciano. Per questo non ho ovviamente niente da ridire a chi ha un'opinione negativa di Bake. Però penso che una cosa si possa dire: Bake non è uno di quegli anime che punta esclusivamente sull'ecchi e sul fanservice e sull'harem per accalappiare pubblico (come ho letto tempo fa non mi ricordo dove). Sì, quegli elementi sono presenti, ma chi è appassionato di tali cose se le può ritrovare in un gran numero di altri anime, senza doversi sorbire i dialoghi "interminabili" di Bake. Il discorso è leggermente diverso per Nise, ma d'altronde chi conosce le novel aveva anticipato che Nise è il fanservice delle Monogatari series.

Chi cerca il capolavoro guardi altrove (ma poi come si fa a definire un capolavoro? e un capolavoro va bene per tutti?), chi teme d'imbattersi in una serie insignificante si rassereni (poi, ripeto, Bake può benissimo annoiare). Di mio, ben vengano altre serie stracolme di dialoghi e dove "non accade nulla", se a scriverle c'è gente come NisiOisin e vi sono personaggi come Senjougahara e compagnia (poi ci sono pure i complimenti alla SHAFT, che però m'è piaciuta più su Nise, dove probabilmente hanno avuto più tempo e risorse a disposizione, ed è un po' un peccato che ciò non sia successo pure per Bake).

poi uno è liberissimo di ritenerla la peggior serie del millennio, non è che per questo me la riguardo meno volentieri.

Ed invece si, ed il vuoto, in questo caso è proprio il carattere distintivo di tutto quanto. In sostanza Bake assomiglia ad una rosetta troppo lievitata, un panino che dentro è veramente vuoto e che si può riempire di tanto companatico, cioè della sostanza della storia, ma qua ti viene dato solo il panino. La sostanza è appena accennata. Per questo un'opera vuota, ma ricca in struttura:

Bake è effettivamente solo il contenitore che serve a racchiudere un contenuto che in realtà non c'è.

Ho parlato di companatico perché tutto quello che si desume dalla visione sembra accessorio, astratto, marginale e spiegato a lato negli infiniti cartelli, che se avete la voglia di leggerveli in modalità pausa vi spiegano la storia dal punto di vista di Araragi.

Tutto quello che c'è di notevole in bake è quindi strutturale e mai di contenuto, perché i contenuti sono sempre molto esili: Evidentemente, ed effettivamente non era il contenuto il forte dell'anime.

E questo lo dico a prescindere da questioni di gusti.

Parlando di gusti, io avrei preferito un po' di sostanza in più. Ma il vuoto è il piatto forte invece.

i dialoghi divertenti e certe situazioni drammatiche sono quindi la struttura e non il contenuto? ma allora per contenuto cosa si intende?

il dramma della famiglia di Senjougahara, il suo rapporto con Koyomi non sono contenuti, per esempio?

una trama e alcune evoluzioni nei rapporti tra i personaggi sono presenti, magari insieme a tanti dialoghi "inutili" ai fini della trama e dei suoi sviluppi (ma che sono lì comunque per divertire, e non stonano di certo in una commedia). non sono contenuto, quelli?

riguardo a quello che aveva scritto aoimotion: in effetti, rileggendo la recensione, hai ragione. tanti giri di parole per dire che fa cagare.

comunque, sulla frase "effettivamente non era il contenuto il forte dell'anime" mi trovo d'accordo. però un po' di contenuto c'è, non siamo di fronte al vuoto completo.

va da sé che, personalmente, mi piacciono così tanto i dialoghi trollanti creati da NisiOisiN, che troverei divertente da seguire pure una sua storia senza alcun contenuto (difatti mi sono piaciuti anche tutti gli episodi di Nise, e lì effettivamente ci sono stato almeno ben quattro episodi di siffatto genere).

comunque, se proprio Nise è ritenuto praticamente da tutti inferiore a Bake, un motivo ci sarà, e magari sta proprio nel fatto che in Bake qualche contenuto in più c'era.

Quanto alla mentalità anni '90 che rifiuta più o meno inconsciamente i decenni che passano e a Gainax-come-il-prezzemolo penso ormai sia sintomatico di una certa corrente di pensiero e si può fare ben poco...

Dove differiamo nettamente, invece, è nel modo in cui consideriamo quello che tu hai definito ciarpame. Per te, oltre che inutile ai fini delle vicende, è pure noioso da seguire. Per me invece è uno dei punti di forza dell'anime. Tant'è vero che, sono d'accordo con te sul fatto che non si possa definire arte tale modo di fare, ma ritengo comunque che NisiOisiN sia bravissimo nello scrivere i dialoghi (non che siano profondi, ma quando devono spiegare qualcosa il loro dovere lo fanno e quando devono solamente trollare riescono solitamente a divertirmi).

Vabbuò, se ho capito bene, quindi, mi pare che abbiamo tutti e due ben presente cosa sia Bakemonogatari, differiamo "solamente" sui gusti. Stando così le cose, io non ho da obiettare su quello che scrivi. Ripeto, l'unica cosa che avevo da obiettare, il fatto che Bake fosse solo ciarpame, s'è rivelata inesatta perchè non avevo capito bene io. M'aveva ingannato quel tutto quanto inserito nella tua frase "Ed invece si, ed il vuoto, in questo caso è proprio il carattere distintivo di tutto quanto."

Poi volevo far notare che la presenza o meno del cosiddetto ciarpame NON sia un indice valido della qualità di ciò che si sta vedendo. Faccio un esempio.

Mayoi Snail è composto da tre episodi e, in rapporto alla durata totale, lo spazio dedicato a ciò che è strettamente necessario alla comprensione e ai fini della trama è molto minore rispetto a quello presente in un ciclo come Nadeko Snake (e pure Hitagi Crab, ma per fare l'esempio mi torna meglio usare l'altro ciclo). Eppure, io personalmente e tanti altri, come ho avuto modo di notare frequentando forum quando usciva Bake, preferiamo Mayoi Snail. Ok, Nadeko di negativo ha avuto dalla sua un secondo episodio non dico animato male, ma proprio non animato. Ma non è solo questo il motivo della preferenza a Mayoi Snail. Il fatto è che, pur se le scene necessarie ai fini della trama occupino quasi tutto il tempo, non hanno molta presa sullo spettatore. Anche a causa di Nadeko che, seppur piacendomi anch'essa, è decisamente inferiore come caratura agli altri personaggi. A queste scene necessarie nel ciclo di Nadeko, preferisco di sicuro quelle superflue (poi superflue fino a un certo punto) di Mayoi Snail, quelle dove Senjougahara stuzzica Koyomi al parco giochi, quelle dove Koyomi fa a botte con una ragazzina delle elementari. Inoltre, cosa c'è di sicuramente superfluo nel ciclo di Nadeko Snake? Il comportamento di Kanbaru quando entra nella camera di Koyomi. Tutta quella parte è inutile ai fini della trama, e poteva benissimo esssere omessa. Ma, un momento, per me (e penso per altri) quella è la scena più divertente dell'intero ciclo (anche se di suo non vuole essere molto allegro, a dir la verità). La sua presenza ha fatto guadagnare punti stima alla serie e a quel ciclo stesso, non lo ha di certo penalizzato (almeno ai miei occhi).

Insomma, è il solito discorso della serie "l'originalità non è garanzia di buon prodotto, come non è garanzia di cattivo prodotto la sua mancanza".

Arguta, esilarante ed esuberante, davvero un piacere da leggere.

Ad es. La storia del granchio viene chiusa subito: Oshino sapeva già tutto ed il mistero davvero manco c'era. La Lumaca ha un colpo di scena talmente forzato che è ridicolo. La storia di Kanbaru è praticamente banale e quella di Nadeko praticamente raccontata, tanto che necessitava di alcuni sviluppi che sono stati dati in Nise, invece. Cioè non ci si è proprio sprecato per renderle almeno accattivanti. Oppure, magari lo ha pure fatto nelle novelle, ma compresse in animazione ci siamo persi tutta la trama per mantenere cosa? Chiacchiere?

Più che altro pare che interessi il punto di vista di tutti i personaggi rispetto agli altri. Quasi sia una serie character driven. Ed in quanto a caratterizzazione, in effetti Bake è eccellente, sia narrativamente sia graficamente.

E per quanto riguarda Nisemonogatari, da tutti giudicato inferiore solo perchè finalmente cade la maschera sul fanservice, io sarei dell'avviso opposto: Finalmente, essendo solo due storie, esse sono più sviluppate, e soprattutto, finalmente, si capisce il senso dei lunghi dialogh: Il messaggio viene espresso da frasi molto chiare alla fine di ogni dialogo, rendendo più immediato di quanto avviene in bake.

Senjougahara. Oshino sapeva già tutto subito, non per niente è bravo. Ma il fulcro non sta nel "riuscirà Oshino a salvarla?", la cosa sembra già abbastanza certa, vedendo la sua sicurezza, ma nel sapere cosa è successo in passato a Senjougahara (e non ci viene rivelato subito, e quando poi lo veniamo a sapere, è una discreta botta, a meno che uno non si sia già disinteressato di storia e personaggi).

Mayoi. Perchè è forzato il colpo di scena? Viene spiegato bene perchè Koyomi non ha voglia di tornare a casa, rivededo l'episodio si nota che Senjougahara dimostra veramente di non vedere mai la bambina, vista invece da Tsubasa (e qui c'è un'altra mini sorpresa, si scopre che la ragazza ha ancora problemi). Non vedo forzature nel fatto che Mayoi non abbia incontrato la lumaca ma sia lei stessa la lumaca.

Il mistero di Kanbaru è semplice, sono d'accordo. Ma pure qua la questione non sta nella scoperta del mistero e nella sua risoluzione, ma nello scoprire che non è il demone che interpreta nel suo modo malevole i desideri della ragazza, ma è lei stessa a desiderare effettivamente ciò che poi il demone compie.

Nadeko invece non lo difendo, è proprio il ciclo più debole. Pure qua non c'è poi tanto mistero, ma in più non c'è nemmeno niente da scoprire sul passato e sulle motivazioni della protagonista. La sorpresa dovrebbe stare da ultimo, quando si scopre l'esistenza del secondo serpente, ma non colpisce granché. Forse anche colpa di come è stata realizzata la storia. Abbiamo già detto che il ciclo ha un secondo episodio praticamente non animato. In più, chi conosce le novel ha detto che sono state omesse, per questione di tempo, anche dati importanti (per esempio nelle novel viene spiegato perchè il serpente appartenga alla maledizione del ragazzo e non a quella della ragazza). Per questo in un mio precedente intervento avevo fatto complimenti alla SHAFT ma con qualche riserva.

C'aggiungo pure il ciclo di Tsubasa, che secondo me è stato troppo diluito in cinque episodi, perde un po' di mordente con tutto quel dialogo tra Tsubasa Black e Koyomi. Ecco, quello m'ha divertito poco ed è pure poco incisivo. La sua utilità starebbe nel preparare al colpo di scena della scoperta dell'amore che Tsubasa prova nei confronti di Koyomi, peccato che lo spettatore a quel punto l'abbia capito già da qualche episodio che la ragazza era innamorata di lui. Poi invece del ciclo m'ha sorpreso la scoperta del dove si trovasse Shinobu, e mi son piaciute le "finezze" del fatto che Meme avesse preso il caso di Tsubasa per fare l'esame a Koyomi, prima di andarsene (è lui che libera la ragazza difatti, di modo che Koyomi se la sbrighi da "solo"). E che lo spirito del gatto stesso, legato alla ragazza, faccia comunque di tutto per non uccideere Koyomi, anche se dice il contrario, perchè sa che quella non sarebbe la soluzione per Tsubasa e che anzi lei ne soffrirebbe ancora di più (difatti è lo spirito stesso, prima di attaccare il ragazzo, a farlo spostare dove la sua ombra sia più visibile, in modo da favorire l'intervneto di Shinobu in suo aiuto). E poi in quel ciclo c'è lo stupendo episodio dell'appuntamento tra Senjougahara e Koyomi, divertente quando la ragazza fa continuamente sudare freddo il povero ragazzo, e che inoltre si conclude in modo romantico. Ecco, cosa accade in quell'episodio? Solamente che un ragazzo e una ragazza vengono portati dal padre di lei in un luogo, dove si scambiano finalmente un bacio. Non succede altro. Sono i dialoghi, in gran parte "inutili", a rendere bello l'episodio.

Nisemonogatari (idem, spoiler).

Mah! Non c'è molto da sviluppare le storie dei due cicli, perchè non c'è poi molto da spiegare (i casi sono tra i più semplici della serie). Difatti in Karen Bee il caso "parte tardi", su sette episodi ne occuperà due al massimo tre. E la risoluzione è semplice (però è divertente vedere come Koyomi la mette in pratica). Tra l'altro, Nise si occupa in special modo del rapporto tra Koyomi e le sorelle, ma il ciclo Karen Bee m'è sempre sembrato che sia servito più che altro a far evolvere il personaggio di Senjougahara, che riesce a fare in modo che il suo passato non condizioni negativamente il suo presente e il suo futuro (il bello del lungo scontro verbale con Kaiki sta qui).

Tsukihi Phoenix è meno diluito, ed è tra i miei cicli preferiti (anche perchè mi piace Tsukihi). A qualcuno ha dato noia l'episodio dello spazzolino, a me è piaciuto pure quello, come presa per i fondelli di certi anime per arrapati. Poi magari se la scena durava un po' meno era meglio, così lunga ha portato alucni a credere che non fosse una presa in giro ma il contrario, cioè una degna rappresentante della categoria che voleva prendere in giro (e io mi chiedo, ma qualcuno è riuscito davvero ad arraprsi invece che a divertirsi, con la scena dello spazzolino?). Ma il meglio sta nel seguito. Nella scoperta della vera identità della sorella (cosa non da poco, visto che riguarda uno dei protagonisti) e nella scelta di Koyomi di difenderla perchè rimane comunque sua sorella e una persona apprezzabile, chiunque sia in realtà (quando il ragazzo inforca la bicicletta e parte per affrontare il nemico, mi sono quasi esaltato, nonostante NisiOisiN abbia cercato di rendere ridicolo pure quel momento - voglio dire, l'eroe che parte all'assalto inforcando una bicicletta...).

Rimane comunque inferiore proprio perchè accadono assai meno cose che in Bake. Anche se sono d'accordo con te che la storia ha più tempo per essere narrata e viene narrata meglio che in alcuni casi di Bake, mi vien da far notare che in fondo l'unico caso di Bake a soffrire di narrazione affrettata e malfatta è quello di Nadeko. Mayoi, Kanbaru e Tsubasa vanno bene in quel modo (se poi non piace il caso è un altro discorso), Hitagi sarebbe stato meglio avesse avuto un altro episodio ma capisco che essendo il primo ciclo c'era da "catturare" lo spettatore cercando di "stupirlo" il prima possibile.

Nise ha magari il vantaggio di avere tutte le protagoniste femminili disponibili sin da subito, e difatti NisiOsiN nei primi due tre episodi lascia quasi totalmente perdere l'esistenza di una trama per sbizzarrirsi con gli incontri tra esse e Koyomi. Incontri e dialoghi che a me sono piaciuto, ma che sono state anche una delle parti più criticate da chi Nise l'ha visto a colpi di "ma quando comincia la storia?". Ora, il cosidetto "nulla" nell'inizio di Nise è stato sì accentuato, ma suddette lamentele hanno secondo me dimostrato che alcuni non avevano tanto ben presente cosa fosse stato Bake, pur avendolo visto (ribadisco il caso del ciclo dedicato a Mayoi, tre episodi che se si sta a preoccuparsi della trama potevano anche essere ridotti a uno, ma secondo me ci si sarebbe persi il meglio di quel ciclo).

Per quanto riguarda l'episodio del granchio, la cosa interessante è che il mostro sia un riflesso di un certo disagio psicologico o di un qualche desiderio. Questo fatto però è solamente accennato e mai sviluppato: Nisio usa questo pretesto solo per tirare il colpo di scena, e perde tempo con tutto il resto. Persino il tragico passato della povera Hitagi è buttato la più per generare empatia che per altro. Non si spiega il perchè di quel suo fare arrogante e prevaricatore, non serve a dare spessore al personaggio di Hitagi, ne a caratterizzarlo meglio. In verità il personaggio di Hitagi viene sviluppato quando lei non appare su schermo, ed inferito dai discorsi degli altri pg. Le vicende passate poi si incastrano meglio in Nise, dove viene legato anche l'episodio di Nadeko. A sto punto perchè non pensarci prima? Forse perchè al tempo di scrivere Hitagi Crab, magari il Nisio manco ci aveva ancora pensato. Bake sembra effettivamente più un esercizio di stile che una storia.

Mayoi (in bianco qua sotto per nascondere gli spoiler):

La forzatura sta nel comportamento strano di Hitagi e di Hanekawa di fronte a Araragi quando ancora non si sa che la piccola è un fantasma che vede solo Koyomi. Li per li si nota solo la stranezza, poi Hitagi se ne esce con quella storia sul far finta di vedere che fa ride i polli. Cioè tutto questo per non svelare subito il mistero. Sta cosa sa molto di arrampicata sugli specchi, che da un autore di quel livello non ti aspetti.

Per quanto riguarda nise: Hitagi ci fa la figura dell'idiota.Puro e semplice. (solito spoiler bianco)

La storia parte bene con Hitagi che fa la gradassa davanti a Koyomi, ma finisce 4 the lulz con la stessa che si lascia trattare dalla merdina che è da Kaiki senza aver la forza di reagire neanche verbalmente. E koyomi sta a guardare, dopo essersi fatto pestare dalla sorella. Però così ha dimostrato la sua grande forza di volontà (lol). Intanto Kaiki se ne va da vero vincitore. Bella per lui.

La scena dello spazzolino è memorabile per quanto è ridicola (e fuori luogo). Citazione doverosa di Karen (vestita da ragazza per l'occasione, invece che in tuta come al solito) alla vista dello spazzolino brandito dal fratello: "Ma che me lo voi mette ar ****?". No tranquilla, bimba bella: Vedrai che il risultato sarà lo stesso.

E li ci voleva la faccina trollol...

Ciò non toglie che pure secondo me NisiOisiN sia più interessato agli esercizi di stile e a cercare di ribaltare certi canoni di alcuni generi, più che a "spiegare" i personaggi. Che di suo non lo vedo come un difetto, se non vengono raggiunti livelli di contraddittorietà inspiegabili nei comportamenti dei personaggi.

Sul ciclo di Mayoi continuo a pensarla diversamente (spoiler):

Nel comportamento di Hanekawa non c'è niente di strano o forzato. Semplicemente lei Mayoi la vede (per lo stesso motivo per cui riesce a vederla anche Koyomi) e ci parla. La spiegazione di Hitagi a me torna. Per tre anni (mi pare) si è abituata ad essere lei quella "strana", come lei stessa spiega. Dopo tale esperienza, non ci vedo niente di forzato nel fatto che possa pensare di essere lei quella che non riesce a vedere ciò che dovrebbe vedere, invece di pensare subito che è Koyomi che vede ciò che non dovrebbe vedere. E che perdipiù provi fastidio se non addirittura vergogna a dire subito a Koyomi che lei Mayoi non la vede. Certo, non sarebbe stato nemmeno forzato o illogico se lei avesse detto subito a Koyomi la verità. C'erano due opzioni tra le quali scegliere, e NisiOisiN ha scelto quella (magari un po' più lunga da spiegare) che gli permetteva di inserire il colpo di scena.

Riguardo al confronto Hitagi Kaiki la vedo diversamente pure lì (cmq qui non è in discussione la qualità dell'opera ma sono semplici considerazioni su un personaggio). Spoiler.

Kaiki se ne va di sicuro non da perdente, perchè in fondo a lui di tutta la questione interessa nulla (basta che possa continuare a spillare soldi agli altri), e probabilmente da vincente, perchè come si scopre dopo continua a rimanersene tranquillo in città. Qui sono d'accordo. Invece Hitagi per me non fa la figura dell'idiota. Sì, lascia che Kaiki "maltratti" la sua lei del passato, perchè è lei stessa ad ammettere che in passato può benissimo aver commesso errori. Però quando Kaiki tocca la lei del presente, lei reagisce e gli dice testualemte di non provarsi a offenderla. Non dico che si prenda una rivincita su Kaiki, perchè tra l'altro è pure impossibile farlo su un tale menefreghista e comunque i danni del passato rimangono (danni che, come dice Senjougahara, ci sarebbero comunque stati ugualmente, Kaiki ne ha solo velocizzato l'avvento, quindi è responsabile fino a un certo punto). Io ritengo però che sia un grande e positivo ragionamento, segno di maturità, il suo dire "sì, in passato ho sbagliato, ma adesso ho un'altra vita davanti e tale vita non può e non deve essere influenzata da tali sbagli". Ecco, il vedere una Senjougahara tutto sommato calma lo vedo come un aver accettato e sconfitto i fantasmi del passato, una vittoria quindi per la lei del presente. Sarebbe stata meno positiva, secondo me, una Senjougahara arrabbiatissima e piena d'odio che si scagliava contro Kaiki.

La scena dello spazzolino a me e ad altri è piaciuta e l'abbiamo trovata divertente, però è anche vero che oltre a te ho trovato altri ai quali non è piaciuta e che l'hanno trovata semplicemente ridicola. Tra l'altro non si presta a molte argomentazioni, quindi non c'è modo nemmeno di difenderla. L'è come una barzelletta (e difatti tale scena ha valore nullo rispetto alla trama e in funzione dei personaggi, è messa lì solo con l'intento di trollare): a qualcuno fa ridere a qualcun altro no (sicuramente non sarà stata una gran barzelletta, se ha suscitato reazioni così controverse).

Il problema dell'eisodio di Mayoi è che se l'autore avesse lasciato senza spiegare se la sarebbe cavata con un semplice buco narrativo, ma ha dato una spiegazione posticcia ed arronzata, il che è anche peggio.

Nell'altro caso rivela una mancanza nello sviluppo del carattere di Hitagi. Se fai comportare il pg in un certo modo, poi almeno fallo fino in fondo, non cambiare tutto sul finale. Nella migliore delle ipotesi togli forza al personaggio.

E nel secondo caso, se riferito al confronto Kaiki Senougahara, per me il comportamento che attua la ragazza il personaggio addirittura lo rafforza, è un segno di maturazione, ripeto. Quindi segno che c'è stato uno sviluppo, altro che mancanza.

ah, e sinceramente non vedo arrampicate sugli specchi, né da parte mia né da parte tua. vedo solo un confronto di pareri con annesse più o meno abbondanti motivazioni.

Di fronte a chi sa scrivere in italiano magari usando anche termini ricercati io mi tolgo il cappello.

L'acredine la terrei per i xchè i xò o per la moria dei congiutivi.

Non mi sono mai considerata un otaku e non inizierò a farlo ora, ma a me Bakemonogatari piace, e mi sembra molto meglio di tre quarti della produzione che viene proposta stagionalmente dal mercato nipponico, visto che qualcosina di originale c'è, come il legame tra il tradizionale e la cultura pop che rimanda un po' all'arte di Hakuchi (o Shohei, anche se in maniera molto più leggera e meno artistica). A me il gioco di parole del "peso" è piaciuto, mi è piaciuta Senjogahara e anche Kanbarou (personaggi che mi sono sembrati molto meno stereotipati di molti altri incontrati fino ad ora in molti anime), come mi sono piaciuti gli sfondi, i colori e lo stile Shaft onnipresente. Ci sono elementi che ho meno apprezzato (come i personaggini tipicamente moe come Nadeko), ma ciò non mi ha tolto il piacere di vederlo.

Ho sempre pensato che ci fossero anime con stereotipi e fanservice ben peggiori, e più esplicitamente dedicati agli otaku, ma da quanto descritto sembra che l'anime in questione sia uguale. Mah.

Io sto parlando con te, improvvisamente mi alzo e vado a parlare con qualcosa che non esiste dieci metri più in la.

Tu pensi di aver perso diottrie e mi assecondi pure quando torno? Ah beh, allora tutto normale, sarò stupido io che nella stessa situazione ti avrei almeno chiesto con chi/cosa fossi andato a parlare... e poi ti darei del visionario subito dopo... :V

Secondo punto, tu come li definsci quelli che prima fanno gli sbruffoni e poi davanti all'antagonosta di cui han detto peste e corna, si cagano sotto? Io ho sminuito dicendo che la ragazza, poverina, aveva perso nel carattere. Però ok, punti di vista.

Ed inoltre, già il fatto che ci siano tutti sti punti di vista discordanti è ancora indice che qualcosa non è chiaro nella narrazione. Altrimenti è impossibile generare punti di vista così opposti. Magari sarà che io ODIO quel personaggio. Diciamo che è così... però qualcosa che non torna c'è, o no?E se non torna non è forse indice di cattiva composizione? Ha scritto poco chiaro. Questo è il problema, perchè è stato più attento alle cavolate che a costruire una storia che scorresse.

Ma Senjougahara non pensa assolutamente di aver perso diottrie. Lei ha incontrato il granchio e si è fatta possedere da lui. Con conseguente perdita di peso e freddezza nel provare emozioni e nel comportamento. Per qualche anno, è stata lei quella anormale. Era lei che aveva qualcosa di particolare. Poi grazie a Meme è guarita. Poco dopo, ecco che Koyomi dice di vedere una bambina che lei però non riesce a vedere. A quel punto, lei non va a pensare "Koyomi ha le traveggole" (niente di strano se l'avesse pensato, eh), ma piuttosto "qui c'è qualcosa che ancora non va bene in me". Non mi sembra campato in aria il fatto che dbiti di se stessa piuttosto che di Koyomi, dopo tutto quello che ha passato, o no? E pure il seguito del ragionamento fila: "c'è qualcosa che non va in me, però non voglio che il ragazzo al quale sto per dichiararmi lo scopra, quindi lo asseconderò e farò finta di poter vedere anch'io quella bambina".

Se Senjougahara non avesse vissuto quel che ha vissuto e avesse avuto una vita "normale", allora ti avrei dato ragione. L'assecondare Koyomi e non ritenerlo un visionario sarebbe stata un'azione piuttosto inverosimile.

Questione Senjougahara - Kaiki.

Dov'è nel confronto finale che Senjougahara si caga sotto? A me invero mi sembra piuttosto sicura e decisa, sentendo quello che dice e vedendo come lo dice. Non ha perso per niente carattere. Solo che ha preferito cercare di chiudere la questione a parole invece che a botte, che può essere visto come segno di maturità. Si fosse cagata sotto, mi sarei aspettato una persona che chiedeva pietà e supplicava Kaiki di andarsene. Invece no, Senjougahara glielo ordina, e Kaiki fa finta di cedere (e pure qua non perchè si caghi sotto lui, ma solo perchè si vuole togliere da una situazione fastidiosa).

Poi riripeto, Bake non è certo l'opera perfetta, ha i suoi difetti che certe volte possono anche riguardare la cattiva composizione (quindi non è che mi metta a difenderla sempre e comunque). Per fortuna evidentemente ha anche dei grandi pregi. Come tu stesso hai scritto, "Ed in quanto a caratterizzazione, in effetti Bake è eccellente, sia narrativamente sia graficamente." E su quello effettivamente punta molto.

Tu critichi tanto la cultura otaku ma è una semplice passione come tante altre.

Comunque sia è molto bravo a scrivere, ma proprio per questo è difficile riuscire a distinguere cio che trasforma in negativo con le parole grazie alla sua bravura da cio che potrebbe essere una semplice caratteristica dell'opera. Per questo trovo che un linguaggio preciso e semplice sia preferibile.

E sarebbero?

Tra parentesi, la mia critica non era alle passioni degli otaku, ma alla pratica di farvi leva per ottenere interesse e/o approvazione e/o successo. So cosa ti manda in visibilio e te lo do a secchiate. Come si chiama, masturbare qualcuno, credo.

Ha regola una recensione dovrebbe essere imparziale, e descrivere sia i lati negati che quelli positivi, qui io vedo un completa mancanza di quest'ultimi, parere personale.

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.