Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!

Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.

Per saperne di più continuate a leggere.

Shelter

10.0/10

Recensione di Joey il Padrino

-

Arte è una parola che al suo interno può assumere molteplici sfumature. La sua definizione è senza dubbio ancora oggetto di controversia, ma tutti saranno concordi sul fatto che sia un linguaggio, ossia la capacità di trasmettere emozioni e messaggi, senza un codice unico inequivocabile d’interpretazione.

Prima di giudicare “Shelter”, corto musicale del 2016 nato dalla collaborazione tra Crunchyroll e A1 Pictures, ho voluto far passare del tempo. All’epoca la regia di Toshifumi Akai e la colonna sonora di Porter Robinson mi avevano parecchio impressionato. Giudicare un’opera così breve ma ricca al tempo stesso mi era risultato impossibile. Troppe le sfumature, troppe le interpretazioni... andava lasciato passare del tempo, dovevo vivere nuove esperienze e dopo anni potevo finalmente riconfrontarmi con essa. Il risultato è stato lo stesso di molti: una nuova emozione, una nuova interpretazione. “Shelter” si candida fortemente al titolo di “corto artistico animato”.

Parlare di trama è riduttivo, ma necessario. Il video comincia con un dialogo nel freddo silenzio, con una ragazzina sola nella stanza intenta a leggere eventuali messaggi nella casella tristemente vuota da oltre 2500 giorni. All’improvviso, la cupa e silenziosa atmosfera viene squarciata dalla musica elettronica di Porter Robinson, che da sola descrive l’intera scena: paesaggi mozzafiato occupano lo spazio, colori accesi illuminano l’ambiente, ma soprattutto i bellissimi ricordi del padre, descritti nel testo della canzone, fanno breccia nel cuore dello spettatore. Poi, dopo questa carrellata di positività e creatività, arriva un finale agrodolce: la ragazzina, ormai diciassettenne, si ritrova sola in una navicella nello spazio, sostentata da misteriosi cavi d’acciaio e con il solo ricordo del padre che la tiene in vita nel vuoto assoluto. All’ultimo secondo, però, la casella di posta si illumina: c’è ancora speranza. Lui è con lei, non l’ha abbandonata.

La storia può presentare diversi livelli d’interpretazione, tutti plasmabili a discrezione dello spettatore. Si potrebbe inventare una storia legata a ciò che si è visto, ma anche su ciò che si è percepito, persino su ciò che può esser stato intuito. “Shelter”, in poche parole, proprio come un capolavoro d’arte classica, comunica con lo spettatore, trascinandolo nel suo mondo ma donandogli anche il libero arbitrio d’interpretazione. “Shelter” non ha bisogno di essere contestualizzato: comunica tanto bene a un europeo come a un melanesiano. Il messaggio di fondo universale, legato al fatto che il ricordo delle persone a cui abbiamo voluto bene ci accompagnerà sempre ovunque noi saremo, è universalmente condivisibile: diverso nelle sue rappresentazioni, ma presente in ognuno di noi. Del resto, c’è sempre nel mondo una persona pronta a farci sentire speciali almeno una volta nella nostra vita, a lasciarci ricordi indelebili che diverranno parte del nostro mantra.

Graficamente “Shelter” è spettacolare, un mare di immagini che passa dalla piatta, noiosa bonaccia della solitudine agli elevati picchi dei ricordi del padre, colorati e intensi, che si infrangono sullo spettatore. La musica, benché appartenente a un genere a me poco affine, è calzante e a pennello, concisa ed efficace nelle poche parole di testo.

Concludendo, “Shelter” sono sei minuti di pura introspezione. Bisognava far passare del tempo prima di giudicarlo, e quindi elevarlo ad arte visiva, ma era già palese a una prima visione che contenesse una qualche magia. Tra dieci anni, “Shelter” resterà comunque un punto di riferimento per l’animazione, dunque perché non fare un tuffo in questo oceano di emozioni?

Prima di giudicare “Shelter”, corto musicale del 2016 nato dalla collaborazione tra Crunchyroll e A1 Pictures, ho voluto far passare del tempo. All’epoca la regia di Toshifumi Akai e la colonna sonora di Porter Robinson mi avevano parecchio impressionato. Giudicare un’opera così breve ma ricca al tempo stesso mi era risultato impossibile. Troppe le sfumature, troppe le interpretazioni... andava lasciato passare del tempo, dovevo vivere nuove esperienze e dopo anni potevo finalmente riconfrontarmi con essa. Il risultato è stato lo stesso di molti: una nuova emozione, una nuova interpretazione. “Shelter” si candida fortemente al titolo di “corto artistico animato”.

Parlare di trama è riduttivo, ma necessario. Il video comincia con un dialogo nel freddo silenzio, con una ragazzina sola nella stanza intenta a leggere eventuali messaggi nella casella tristemente vuota da oltre 2500 giorni. All’improvviso, la cupa e silenziosa atmosfera viene squarciata dalla musica elettronica di Porter Robinson, che da sola descrive l’intera scena: paesaggi mozzafiato occupano lo spazio, colori accesi illuminano l’ambiente, ma soprattutto i bellissimi ricordi del padre, descritti nel testo della canzone, fanno breccia nel cuore dello spettatore. Poi, dopo questa carrellata di positività e creatività, arriva un finale agrodolce: la ragazzina, ormai diciassettenne, si ritrova sola in una navicella nello spazio, sostentata da misteriosi cavi d’acciaio e con il solo ricordo del padre che la tiene in vita nel vuoto assoluto. All’ultimo secondo, però, la casella di posta si illumina: c’è ancora speranza. Lui è con lei, non l’ha abbandonata.

La storia può presentare diversi livelli d’interpretazione, tutti plasmabili a discrezione dello spettatore. Si potrebbe inventare una storia legata a ciò che si è visto, ma anche su ciò che si è percepito, persino su ciò che può esser stato intuito. “Shelter”, in poche parole, proprio come un capolavoro d’arte classica, comunica con lo spettatore, trascinandolo nel suo mondo ma donandogli anche il libero arbitrio d’interpretazione. “Shelter” non ha bisogno di essere contestualizzato: comunica tanto bene a un europeo come a un melanesiano. Il messaggio di fondo universale, legato al fatto che il ricordo delle persone a cui abbiamo voluto bene ci accompagnerà sempre ovunque noi saremo, è universalmente condivisibile: diverso nelle sue rappresentazioni, ma presente in ognuno di noi. Del resto, c’è sempre nel mondo una persona pronta a farci sentire speciali almeno una volta nella nostra vita, a lasciarci ricordi indelebili che diverranno parte del nostro mantra.

Graficamente “Shelter” è spettacolare, un mare di immagini che passa dalla piatta, noiosa bonaccia della solitudine agli elevati picchi dei ricordi del padre, colorati e intensi, che si infrangono sullo spettatore. La musica, benché appartenente a un genere a me poco affine, è calzante e a pennello, concisa ed efficace nelle poche parole di testo.

Concludendo, “Shelter” sono sei minuti di pura introspezione. Bisognava far passare del tempo prima di giudicarlo, e quindi elevarlo ad arte visiva, ma era già palese a una prima visione che contenesse una qualche magia. Tra dieci anni, “Shelter” resterà comunque un punto di riferimento per l’animazione, dunque perché non fare un tuffo in questo oceano di emozioni?

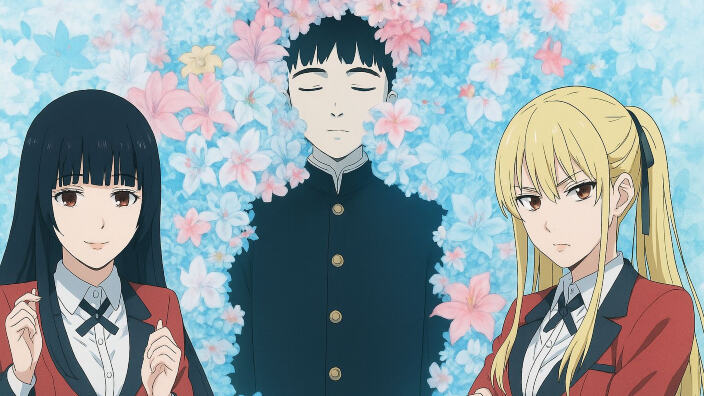

Kono Oto Tomare!

8.0/10

Recensione di Mirokusama

-

“Ferma questo suono!”. Confesso che ho fatto sempre fatica a capire perché questa serie avesse un nome simile, visto che, trattando un argomento musicale, è un po’ come se “Slam Dunk” si fosse chiamato “Sbaglia questo canestro!”. Non conosco le intenzioni che aveva Amyū, la mangaka che ha creato l’opera originale da cui è derivato quest’anime e che magari avrà anche spiegato la cosa, quando ha fatto questa scelta, ma in compenso conosco quello che ha creato, un’opera davvero bella dove, a discapito del titolo, quello che non vorresti mai fermare è proprio la musica, insieme all’evoluzione e alle storie dei personaggi che la creano.

“Kono Oto Tomare!”, il nome originale della serie, narra le avventure del Club di Koto, uno strumento musicale tradizionale giapponese, della Scuola Superiore Tokise che, nel momento in cui inizia l’anime, naviga decisamente in cattive acque. Takezo Kurata infatti, studente al secondo anno delle superiori, è rimasto l’unico membro effettivo del club che rischia in questo modo la sua cancellazione, nonostante Takezo desideri che possa proseguire la sua attività, anche per rispetto alle senpai che l’hanno preceduto, instillandogli l’amore per quello strumento. In suo soccorso, anche se in maniera molto più contorta di quanto possa sembrare messa così, arriveranno Chika Kudo, studente del primo anno con la fama del teppista, e Satowa Hozuki, anche lei una primina ma pure una conosciutissima suonatrice di koto, che si iscriveranno al club, ridandogli la linfa vitale necessaria alla sua sopravvivenza. Completeranno il quadro Mittsu, Sane e Kota, tre grandi amici di Chika, e infine Hiro Kurosu, studentessa del secondo anno dalle intenzioni inizialmente ostili. Chiuso il cerchio sulla formazione del club, la serie seguirà quindi gli sforzi di questi sette ragazzi nel migliorarsi, sia come musicisti che come persone, e nell’evidenziare il loro talento in un ambiente ostile che più volte proverà ad ostacolarli.

Da questo punto di vista, “Kono Oto Tomare!” si inserisce solidamente nel filone di quegli anime che affrontano la vita scolastica dei personaggi unendola a un’attività extra, che faccia da catalizzatore di attenzione per chi li segue e serva agli stessi personaggi per crescere e maturare durante il loro cammino. Genericamente è uno sport ad avere questo ruolo “formativo” di sviluppo e aggregazione, ma in questo caso invece tocca alla musica, e in particolare al koto, che ritengo uno dei motivi di maggiore interesse e successo della serie e, a livello personale, uno di quelli che più mi hanno entusiasmato. Il koto è uno strumento a corde tradizionale giapponese simile, in quanto suo derivato, al guzheng cinese; è formato da una cassa armonica piuttosto voluminosa, lunga circa due metri, sulla quale passano tredici o diciassette corde, a secondo dell’uso a cui sarà destinato, tese su un ponticello mobile; in virtù di questa sua forma viene paragonato a un drago cinese disteso, tant’è vero che le parti da cui è formato vengono chiamate ‘schiena del drago’, per riferirsi al corpo centrale, e ‘testa e coda del drago’, per riferirsi alle sue estremità. Si suona ponendosi inginocchiati o seduti di fronte ad esso e pizzicando le corde con dei plettri particolari che si posizionano su pollice, indice e medio della mano destra, e il suono che deriva dalla sua esecuzione è molto particolare; per rendere l’idea, sembra più delicato di una chitarra acustica ma più forte di un’arpa. Quel che importa però sono le atmosfere che riesce a creare e come sia versatile per suonare sia pezzi lenti sia brani più ritmati e veloci, melodie alle quali non ero evidentemente abituato e che ho trovato incredibilmente affascinanti e coinvolgenti, tanto che gli episodi in cui l’esibizione del club sublimava il lavoro visto nei precedenti sono tra quelli che ho preferito in assoluto tra tutte le serie animate che ho seguito l’anno scorso. Chiaramente, non di solo koto poteva nutrirsi questa serie, per esprimere i suoi pregi e catturare l’interesse di chi l’ha guardata; nello specifico un ruolo molto importante è rivestito dalle personalità dei personaggi che, nel caso dei protagonisti principali, sono piuttosto curate e interessanti. Su tutti spicca Chika Kudo, ragazzo dall’atteggiamento ribelle, desideroso di entrare nel club di koto per seguire le orme del nonno recentemente scomparso, che era un costruttore di questo strumento e quel club l’aveva addirittura fondato, ma anche per riabilitare la sua figura di ragazzo violento e per questo isolato e incompreso dalla maggioranza delle persone nonostante il suo animo gentile. Gli fa da contraltare, causando in questo modo anche diversi e divertenti siparietti comici, la personalità di Takezo, ragazzo serio e posato ma anche timido e insicuro, che con la sua esperienza farà da collante nei momenti iniziali della rinascita del club, quando dovrà gestire anche l’altra protagonista principale dell’anime, quella Satowa Hozuki, erede di una grande e famosa scuola di koto, per la quale questo strumento rappresenta una fonte di piacere e dannazione al tempo stesso, visto che l’ha allontanata dal nucleo familiare a causa della sua ribellione alle pressioni insopportabili che la madre riponeva su di lei nel momento in cui sarebbe dovuta succedere al padre purtroppo scomparso. Non altrettanto convincenti ho trovato nella parte iniziale la caratterizzazione degli altri personaggi, che subiscono comunque una crescita notevole durante la serie, passando dall’essere figure ‘riempitive’ necessarie quasi solo a raggiungere il numero legale per tenere vivo il club, fino al diventare elementi fondamentali nelle dinamiche musicali, ma anche sociali, che animano la vita dello stesso. Marginali invece restano le figure delle scuole rivali, approfondite un po’ verso la fine ma mai davvero paragonabili allo spazio riservato ai personaggi principali, un difetto questo, se vogliamo, visto che in queste serie di solito la figura di un rivale è motivo di ulteriore sforzo e sacrificio nel migliorarsi da parte dei protagonisti, ma trascurabile perché in questa serie i veri rivali dei protagonisti sono loro stessi e, per alcuni, il loro passato da affrontare e superare. Nell’intrecciare queste esperienze l’anime si dipana attraverso sequenze classiche, ma non per questo meno accattivanti, fatte di esercizi continui al limite dello sfinimento, ritiri per isolarsi e aumentare l’amalgama del gruppo, amicizie da consolidare e, in alcuni casi, ritrovare dopo incomprensioni e incertezze, senza dimenticare le prime cotte da gestire tra più o meno evidenti imbarazzi per evitare di intaccare l’armonia venutasi a creare in quel momento; niente di particolarmente originale, insomma, ma capace comunque di rendere “Kono Oto Tomare!” quel giusto mix di passione, dramma e divertimento in grado di coinvolgere lo spettatore, farlo affezionare alle vicende dei personaggi e, inaspettatamente, appassionarsi a un argomento che magari non aveva mai incontrato prima in vita sua.

Non altrettanto lusinghiere sono le mie critiche sul lato tecnico, che ho trovato buono ma anche un po’ dozzinale, senza nessun elemento che lo elevasse particolarmente sulle altre serie, fatta eccezione per le tracce musicali di koto. L’anime, composto da ventisei episodi divisi in due cour trasmessi nel 2019, è opera del giovane studio Platinum Vision ed è, come ho ricordato all’inizio, una trasposizione del manga di Amyū, mangaka conosciuta precedentemente anche come Amyū Sakura, pubblicato dal 2012 su Jump Square della Shueisha e ancora in prosecuzione. Ed è proprio dal manga che la carachter designer, Junko Yamanaka (“Detective Conan”, “RE:Life”), ha preso spunto nel riprodurre i personaggi, non riuscendo ad ottenere però un risultato altrettanto gradevole: molto più morbido e delicato risulta il tratto della Amyū, infatti, mentre quello dell’anime è più rigido e spigoloso, non trasmettendo lo stesso ‘calore’ che si percepisce nella controparte cartacea. Buoni, per quanto abbastanza ordinari, i fondali e le ambientazioni della serie, prevalentemente scolastiche, mentre fanno il loro dovere le animazioni abbastanza semplici e funzionali alla storia, ma molto gradevoli da vedere nelle esibizioni dei ragazzi animate sempre in tecnica tradizionale, e per questo ancora più affascinanti; queste sono anche le uniche occasioni in cui può brillare la regia di Ryōma Mizuno, sequenze immaginifiche in cui ci si può davvero immergere rapiti dal suono. Perché è sicuramente la colonna sonora il punto di forza su cui “Kono Oto Tomare!” può fare maggiore affidamento, non tanto nelle musiche create da Kei Haneoka, sicuramente adatte alla situazione ma non memorabili alla fine, quanto piuttosto nei brani di koto che è possibile ascoltare durante la serie, compresi quelli suonati dai club delle scuole rivali, nonostante siano, ovviamente, quelli del club della scuola Tokise a ricevere maggiore spazio; e proprio tra questi vale la pena ricordare i tre pezzi che i sette ragazzi suoneranno nelle esibizioni principali della serie, vale a dire ‘Kuon’ (久遠 - ‘Eternità’), che rappresenta l’esordio del nuovo club in una competizione ufficiale, e, soprattutto, i due pezzi scritti dalla compositrice Migiwa Hashimoto, ‘Ryūseigun’ (龍星群 - ‘Sciame di meteore’) e ‘Tenkyū’ (天泣- ‘Pioggia da un cielo senza nuvole’), che sono rispettivamente il primo e l’ultimo eseguito dai protagonisti in quelli che sono sicuramente i momenti più intensi e coinvolgenti dell’anime. Ottimo è anche il doppiaggio giapponese della serie, affidato a un gruppo di artisti collaudati e capaci, che ormai si sentono spesso e volentieri più di una volta nelle varie serie annuali e tra i quali è doveroso ricordare almeno quelli dei tre personaggi principali, vale a dire Yūma Uchida (Chika), Atsumi Tanezaki (Satowa) e Jun'ya Enoki (Takezo), ai quali aggiungo Shota Aoi (Mio Kanzaki) che vale la pena citare non solo per il suo buon doppiaggio ma anche perché è il cantante delle due opening della serie, ‘Tone’ e ‘Harmony’, due brani semplici che possono risultare piacevoli se si apprezza il tono della voce di Aoi, cosa che faccio onestamente fatica a fare; anche le due ending, ‘Speechless’ e ‘Rainbow’, che non si segnalano particolarmente né a livello musicale né video, sono cantate da un membro del cast dei doppiatori, ossia il bravissimo Yūma Uchida.

Nel tirare le somme su questa serie, insomma, non posso che ribadire il suo valore e la sua bellezza, soprattutto sonora; non conoscendo il manga originale, non posso giudicare eventuali storture nell’adattamento, ma quanto visto in questi ventisei episodi, nonostante adattino una storia ufficialmente non conclusa, è assolutamente meritevole di fiducia e di una visione, visto che, pur lasciando aperta una porta al futuro, è una serie godibilissima che si può apprezzare anche col finale mostrato (ma un possibile prosieguo non sarebbe certamente disprezzato...), e che non dovrebbe faticare ad appassionare gli amanti degli anime attratti non solo dai classici elementi scolastici, musicali e slice of life, ma anche da quegli aspetti della variegata cultura giapponese sconosciuti che, personalmente, mi fa sempre piacere apprendere. Per tutti gli altri che non si ritrovano in questa descrizione, non resta che provare lo stesso e scommettere sul fascino ammaliante del koto!

“Kono Oto Tomare!”, il nome originale della serie, narra le avventure del Club di Koto, uno strumento musicale tradizionale giapponese, della Scuola Superiore Tokise che, nel momento in cui inizia l’anime, naviga decisamente in cattive acque. Takezo Kurata infatti, studente al secondo anno delle superiori, è rimasto l’unico membro effettivo del club che rischia in questo modo la sua cancellazione, nonostante Takezo desideri che possa proseguire la sua attività, anche per rispetto alle senpai che l’hanno preceduto, instillandogli l’amore per quello strumento. In suo soccorso, anche se in maniera molto più contorta di quanto possa sembrare messa così, arriveranno Chika Kudo, studente del primo anno con la fama del teppista, e Satowa Hozuki, anche lei una primina ma pure una conosciutissima suonatrice di koto, che si iscriveranno al club, ridandogli la linfa vitale necessaria alla sua sopravvivenza. Completeranno il quadro Mittsu, Sane e Kota, tre grandi amici di Chika, e infine Hiro Kurosu, studentessa del secondo anno dalle intenzioni inizialmente ostili. Chiuso il cerchio sulla formazione del club, la serie seguirà quindi gli sforzi di questi sette ragazzi nel migliorarsi, sia come musicisti che come persone, e nell’evidenziare il loro talento in un ambiente ostile che più volte proverà ad ostacolarli.

Da questo punto di vista, “Kono Oto Tomare!” si inserisce solidamente nel filone di quegli anime che affrontano la vita scolastica dei personaggi unendola a un’attività extra, che faccia da catalizzatore di attenzione per chi li segue e serva agli stessi personaggi per crescere e maturare durante il loro cammino. Genericamente è uno sport ad avere questo ruolo “formativo” di sviluppo e aggregazione, ma in questo caso invece tocca alla musica, e in particolare al koto, che ritengo uno dei motivi di maggiore interesse e successo della serie e, a livello personale, uno di quelli che più mi hanno entusiasmato. Il koto è uno strumento a corde tradizionale giapponese simile, in quanto suo derivato, al guzheng cinese; è formato da una cassa armonica piuttosto voluminosa, lunga circa due metri, sulla quale passano tredici o diciassette corde, a secondo dell’uso a cui sarà destinato, tese su un ponticello mobile; in virtù di questa sua forma viene paragonato a un drago cinese disteso, tant’è vero che le parti da cui è formato vengono chiamate ‘schiena del drago’, per riferirsi al corpo centrale, e ‘testa e coda del drago’, per riferirsi alle sue estremità. Si suona ponendosi inginocchiati o seduti di fronte ad esso e pizzicando le corde con dei plettri particolari che si posizionano su pollice, indice e medio della mano destra, e il suono che deriva dalla sua esecuzione è molto particolare; per rendere l’idea, sembra più delicato di una chitarra acustica ma più forte di un’arpa. Quel che importa però sono le atmosfere che riesce a creare e come sia versatile per suonare sia pezzi lenti sia brani più ritmati e veloci, melodie alle quali non ero evidentemente abituato e che ho trovato incredibilmente affascinanti e coinvolgenti, tanto che gli episodi in cui l’esibizione del club sublimava il lavoro visto nei precedenti sono tra quelli che ho preferito in assoluto tra tutte le serie animate che ho seguito l’anno scorso. Chiaramente, non di solo koto poteva nutrirsi questa serie, per esprimere i suoi pregi e catturare l’interesse di chi l’ha guardata; nello specifico un ruolo molto importante è rivestito dalle personalità dei personaggi che, nel caso dei protagonisti principali, sono piuttosto curate e interessanti. Su tutti spicca Chika Kudo, ragazzo dall’atteggiamento ribelle, desideroso di entrare nel club di koto per seguire le orme del nonno recentemente scomparso, che era un costruttore di questo strumento e quel club l’aveva addirittura fondato, ma anche per riabilitare la sua figura di ragazzo violento e per questo isolato e incompreso dalla maggioranza delle persone nonostante il suo animo gentile. Gli fa da contraltare, causando in questo modo anche diversi e divertenti siparietti comici, la personalità di Takezo, ragazzo serio e posato ma anche timido e insicuro, che con la sua esperienza farà da collante nei momenti iniziali della rinascita del club, quando dovrà gestire anche l’altra protagonista principale dell’anime, quella Satowa Hozuki, erede di una grande e famosa scuola di koto, per la quale questo strumento rappresenta una fonte di piacere e dannazione al tempo stesso, visto che l’ha allontanata dal nucleo familiare a causa della sua ribellione alle pressioni insopportabili che la madre riponeva su di lei nel momento in cui sarebbe dovuta succedere al padre purtroppo scomparso. Non altrettanto convincenti ho trovato nella parte iniziale la caratterizzazione degli altri personaggi, che subiscono comunque una crescita notevole durante la serie, passando dall’essere figure ‘riempitive’ necessarie quasi solo a raggiungere il numero legale per tenere vivo il club, fino al diventare elementi fondamentali nelle dinamiche musicali, ma anche sociali, che animano la vita dello stesso. Marginali invece restano le figure delle scuole rivali, approfondite un po’ verso la fine ma mai davvero paragonabili allo spazio riservato ai personaggi principali, un difetto questo, se vogliamo, visto che in queste serie di solito la figura di un rivale è motivo di ulteriore sforzo e sacrificio nel migliorarsi da parte dei protagonisti, ma trascurabile perché in questa serie i veri rivali dei protagonisti sono loro stessi e, per alcuni, il loro passato da affrontare e superare. Nell’intrecciare queste esperienze l’anime si dipana attraverso sequenze classiche, ma non per questo meno accattivanti, fatte di esercizi continui al limite dello sfinimento, ritiri per isolarsi e aumentare l’amalgama del gruppo, amicizie da consolidare e, in alcuni casi, ritrovare dopo incomprensioni e incertezze, senza dimenticare le prime cotte da gestire tra più o meno evidenti imbarazzi per evitare di intaccare l’armonia venutasi a creare in quel momento; niente di particolarmente originale, insomma, ma capace comunque di rendere “Kono Oto Tomare!” quel giusto mix di passione, dramma e divertimento in grado di coinvolgere lo spettatore, farlo affezionare alle vicende dei personaggi e, inaspettatamente, appassionarsi a un argomento che magari non aveva mai incontrato prima in vita sua.

Non altrettanto lusinghiere sono le mie critiche sul lato tecnico, che ho trovato buono ma anche un po’ dozzinale, senza nessun elemento che lo elevasse particolarmente sulle altre serie, fatta eccezione per le tracce musicali di koto. L’anime, composto da ventisei episodi divisi in due cour trasmessi nel 2019, è opera del giovane studio Platinum Vision ed è, come ho ricordato all’inizio, una trasposizione del manga di Amyū, mangaka conosciuta precedentemente anche come Amyū Sakura, pubblicato dal 2012 su Jump Square della Shueisha e ancora in prosecuzione. Ed è proprio dal manga che la carachter designer, Junko Yamanaka (“Detective Conan”, “RE:Life”), ha preso spunto nel riprodurre i personaggi, non riuscendo ad ottenere però un risultato altrettanto gradevole: molto più morbido e delicato risulta il tratto della Amyū, infatti, mentre quello dell’anime è più rigido e spigoloso, non trasmettendo lo stesso ‘calore’ che si percepisce nella controparte cartacea. Buoni, per quanto abbastanza ordinari, i fondali e le ambientazioni della serie, prevalentemente scolastiche, mentre fanno il loro dovere le animazioni abbastanza semplici e funzionali alla storia, ma molto gradevoli da vedere nelle esibizioni dei ragazzi animate sempre in tecnica tradizionale, e per questo ancora più affascinanti; queste sono anche le uniche occasioni in cui può brillare la regia di Ryōma Mizuno, sequenze immaginifiche in cui ci si può davvero immergere rapiti dal suono. Perché è sicuramente la colonna sonora il punto di forza su cui “Kono Oto Tomare!” può fare maggiore affidamento, non tanto nelle musiche create da Kei Haneoka, sicuramente adatte alla situazione ma non memorabili alla fine, quanto piuttosto nei brani di koto che è possibile ascoltare durante la serie, compresi quelli suonati dai club delle scuole rivali, nonostante siano, ovviamente, quelli del club della scuola Tokise a ricevere maggiore spazio; e proprio tra questi vale la pena ricordare i tre pezzi che i sette ragazzi suoneranno nelle esibizioni principali della serie, vale a dire ‘Kuon’ (久遠 - ‘Eternità’), che rappresenta l’esordio del nuovo club in una competizione ufficiale, e, soprattutto, i due pezzi scritti dalla compositrice Migiwa Hashimoto, ‘Ryūseigun’ (龍星群 - ‘Sciame di meteore’) e ‘Tenkyū’ (天泣- ‘Pioggia da un cielo senza nuvole’), che sono rispettivamente il primo e l’ultimo eseguito dai protagonisti in quelli che sono sicuramente i momenti più intensi e coinvolgenti dell’anime. Ottimo è anche il doppiaggio giapponese della serie, affidato a un gruppo di artisti collaudati e capaci, che ormai si sentono spesso e volentieri più di una volta nelle varie serie annuali e tra i quali è doveroso ricordare almeno quelli dei tre personaggi principali, vale a dire Yūma Uchida (Chika), Atsumi Tanezaki (Satowa) e Jun'ya Enoki (Takezo), ai quali aggiungo Shota Aoi (Mio Kanzaki) che vale la pena citare non solo per il suo buon doppiaggio ma anche perché è il cantante delle due opening della serie, ‘Tone’ e ‘Harmony’, due brani semplici che possono risultare piacevoli se si apprezza il tono della voce di Aoi, cosa che faccio onestamente fatica a fare; anche le due ending, ‘Speechless’ e ‘Rainbow’, che non si segnalano particolarmente né a livello musicale né video, sono cantate da un membro del cast dei doppiatori, ossia il bravissimo Yūma Uchida.

Nel tirare le somme su questa serie, insomma, non posso che ribadire il suo valore e la sua bellezza, soprattutto sonora; non conoscendo il manga originale, non posso giudicare eventuali storture nell’adattamento, ma quanto visto in questi ventisei episodi, nonostante adattino una storia ufficialmente non conclusa, è assolutamente meritevole di fiducia e di una visione, visto che, pur lasciando aperta una porta al futuro, è una serie godibilissima che si può apprezzare anche col finale mostrato (ma un possibile prosieguo non sarebbe certamente disprezzato...), e che non dovrebbe faticare ad appassionare gli amanti degli anime attratti non solo dai classici elementi scolastici, musicali e slice of life, ma anche da quegli aspetti della variegata cultura giapponese sconosciuti che, personalmente, mi fa sempre piacere apprendere. Per tutti gli altri che non si ritrovano in questa descrizione, non resta che provare lo stesso e scommettere sul fascino ammaliante del koto!

Beck - Mongolian Chop Squad

8.0/10

A rendere “Beck” uno show davvero piacevole e divertente ai miei occhi sono due caratteristiche.

La prima è, senza alcuna ombra di dubbio, quella del genere musicale affrontato durante la serie che non è un banale pop-rock ma il rapcore e il grunge, con i Rage Against the Machine come numi tutelari (la presenza di Chiba, creato fisicamente sull’aspetto del carismatico ed energico frontman dei Rage, Zack de la Rocha, sta lì a dimostrarlo). E a uno come me, cresciuto ascoltando la musica dei RATM, questa cosa non può che far piacere.

La seconda caratteristica è quella di essere uno spokon. Benché tratti un tema musicale, per me “Beck” è ascrivibile agli spokon per la presenza degli elementi cardine che caratterizzano questo genere.

Si parte con un protagonista che, dopo un incontro fortuito, si appassionerà (negli spokon allo sport, in questo caso alla musica), si allenerà e affronterà insieme ai suoi compagni varie sfide sempre più impegnative fino alla conclusione. Ma sono due le caratteristiche principali che caratterizzano un buon spokon e che “Beck” usa saggiamente, l’utilizzo della passione come duplice mezzo: quello per rendere ben chiaro il cambiamento e la maturazione del protagonista e quello di utilizzare la musica (come in questo caso o lo sport in qualsiasi altro spokon) come strumento per far aprire al mondo la vita di un ragazzo. Attraverso la musica Koyuki troverà degli amici e scoprirà l’amore e farà esperienze che formeranno la sua personalità. In questo modo “Beck” si trasforma in una bellissima e verosimile storia di formazione. A seguirlo in tutto questo c’è la saggia regia di Osamu Kobayashi, che delinea in modo perfetto il Giappone metropolitano contemporaneo e si eclissa nelle scene in cui si esplora la parte più privata e personale dei personaggi, dimostrando in questo modo di possedere un grande amore e rispetto per i protagonisti, rendendo in questo modo molto emozionanti e realistiche alcune scene (una su tutte, quella in cui Yukio e Maho cantano “Moon on the Water” in piscina in una torrida notte d’estate, a me una cosa del genere non è mai capitata, ma mi sono sentito molto vicino a Yukio in quel momento).

A tutte queste belle note positive non potevano mancare anche quelle negative. Innanzitutto manca un avversario, ovvero qualcosa che possa spingere i “Beck” a fare sempre di più e in uno spokon un avversario ben fatto fa metà del lavoro (è vero, ci sono i “Belle Ame”, ma non vengono mai messi sullo stesso piano dei nostri, che sono sempre migliori per musica e personalità). Inoltre accade spesso che alcuni avvenimenti accadano per puro caso, senza una contestualizzazione e in alcuni casi questo crea delle situazioni a dir poco patetiche (ne è un esempio tutta la scena in cui Koyuki canta con i suoi idoli, i “Dying Breed”). Infine il finale risulta eccessivamente velocizzato e forzato, a causa del fatto che la serie copre solo una parte degli eventi narrati nel manga di Harold Sakuishi, che durante la messa in onda era ancora in corso di pubblicazione in Giappone e questo non ha permesso che la splendida parabola di Yukio, Chiba, Ryosuke e gli altri avessero una degna conclusione (almeno nella loro versione animata).

Ma mentirei, innanzitutto a me stesso, se non dicessi che porterò sempre con me le avventure e le canzoni dei “Beck” e durante la visione delle ventisei puntate che compongono quest’anime sono volati.

La prima è, senza alcuna ombra di dubbio, quella del genere musicale affrontato durante la serie che non è un banale pop-rock ma il rapcore e il grunge, con i Rage Against the Machine come numi tutelari (la presenza di Chiba, creato fisicamente sull’aspetto del carismatico ed energico frontman dei Rage, Zack de la Rocha, sta lì a dimostrarlo). E a uno come me, cresciuto ascoltando la musica dei RATM, questa cosa non può che far piacere.

La seconda caratteristica è quella di essere uno spokon. Benché tratti un tema musicale, per me “Beck” è ascrivibile agli spokon per la presenza degli elementi cardine che caratterizzano questo genere.

Si parte con un protagonista che, dopo un incontro fortuito, si appassionerà (negli spokon allo sport, in questo caso alla musica), si allenerà e affronterà insieme ai suoi compagni varie sfide sempre più impegnative fino alla conclusione. Ma sono due le caratteristiche principali che caratterizzano un buon spokon e che “Beck” usa saggiamente, l’utilizzo della passione come duplice mezzo: quello per rendere ben chiaro il cambiamento e la maturazione del protagonista e quello di utilizzare la musica (come in questo caso o lo sport in qualsiasi altro spokon) come strumento per far aprire al mondo la vita di un ragazzo. Attraverso la musica Koyuki troverà degli amici e scoprirà l’amore e farà esperienze che formeranno la sua personalità. In questo modo “Beck” si trasforma in una bellissima e verosimile storia di formazione. A seguirlo in tutto questo c’è la saggia regia di Osamu Kobayashi, che delinea in modo perfetto il Giappone metropolitano contemporaneo e si eclissa nelle scene in cui si esplora la parte più privata e personale dei personaggi, dimostrando in questo modo di possedere un grande amore e rispetto per i protagonisti, rendendo in questo modo molto emozionanti e realistiche alcune scene (una su tutte, quella in cui Yukio e Maho cantano “Moon on the Water” in piscina in una torrida notte d’estate, a me una cosa del genere non è mai capitata, ma mi sono sentito molto vicino a Yukio in quel momento).

A tutte queste belle note positive non potevano mancare anche quelle negative. Innanzitutto manca un avversario, ovvero qualcosa che possa spingere i “Beck” a fare sempre di più e in uno spokon un avversario ben fatto fa metà del lavoro (è vero, ci sono i “Belle Ame”, ma non vengono mai messi sullo stesso piano dei nostri, che sono sempre migliori per musica e personalità). Inoltre accade spesso che alcuni avvenimenti accadano per puro caso, senza una contestualizzazione e in alcuni casi questo crea delle situazioni a dir poco patetiche (ne è un esempio tutta la scena in cui Koyuki canta con i suoi idoli, i “Dying Breed”). Infine il finale risulta eccessivamente velocizzato e forzato, a causa del fatto che la serie copre solo una parte degli eventi narrati nel manga di Harold Sakuishi, che durante la messa in onda era ancora in corso di pubblicazione in Giappone e questo non ha permesso che la splendida parabola di Yukio, Chiba, Ryosuke e gli altri avessero una degna conclusione (almeno nella loro versione animata).

Ma mentirei, innanzitutto a me stesso, se non dicessi che porterò sempre con me le avventure e le canzoni dei “Beck” e durante la visione delle ventisei puntate che compongono quest’anime sono volati.

I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.

GRAZIE GRAZIE GRAZIEEEEEEEEE

Con Kono oto tomare forse è più difficileXD, ma la recensione (a proposito, grazie nuovamente per averla scelta

Pure Shelter è un'ottima opera considerando la durata esigua che ha ispirato comunque una signora recensione, anche per questo va visto tranquillamente.

Poi la sorpresa di trovarla in un gioco come fifa.

Di Shelter ho apprezzato moltissimo il finale.

Grazie mille per tutto

Vero è che vista la completezza fatta bene del manga è un'ingiustizia non poter ammirare la conclusione animata (soprattutto certi eventi che sarebbero stati epici) 10/10

E mi piacerebbe tanto tanto tanto una bella nuova stagione *O*

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.